20 фильмов 2010-х, изменивших мир

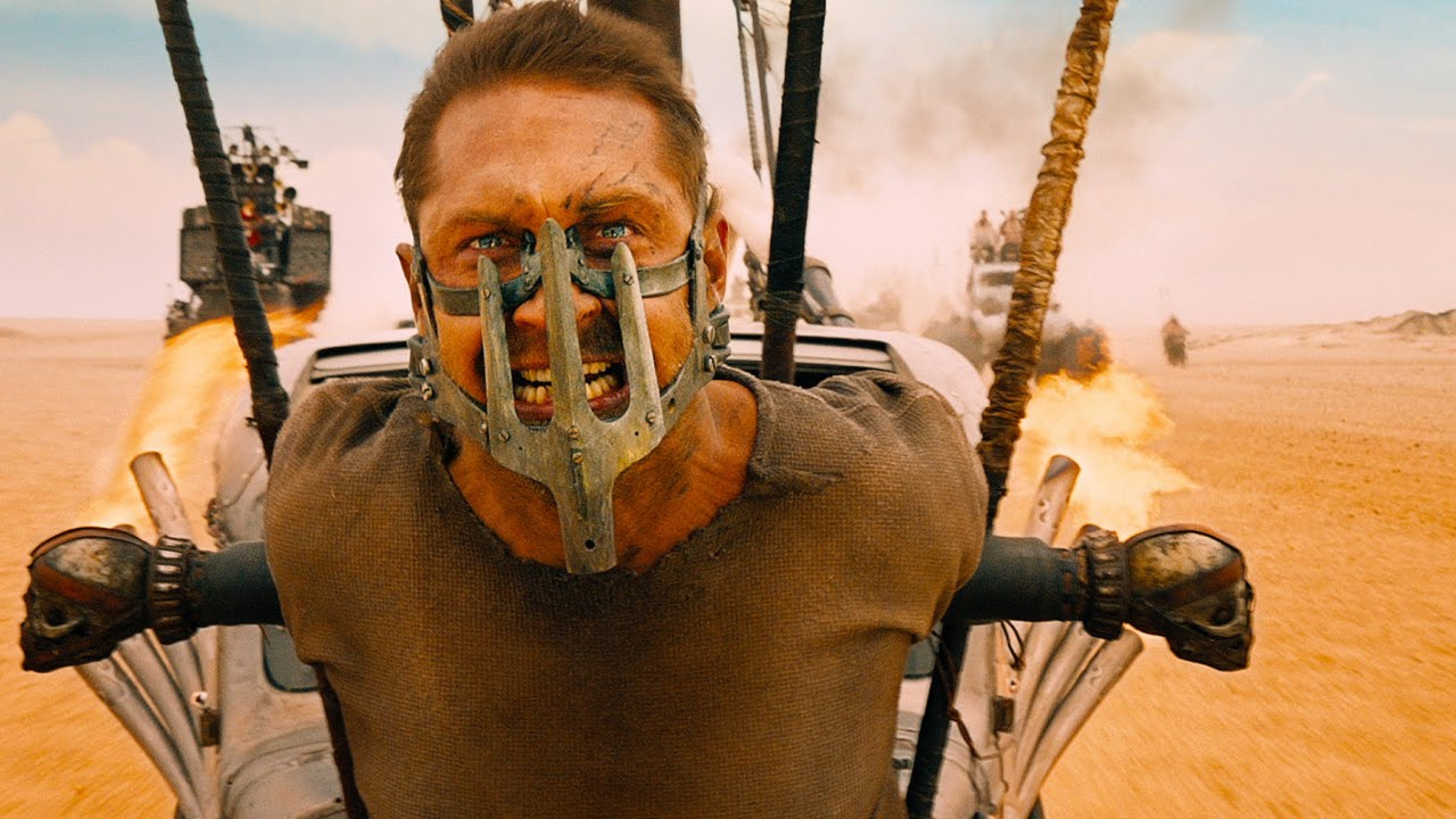

Постапокалиптическая Австралия — бескрайняя пустыня, пропитанная запахами бензина, гари и падали. Грязный одиночка в кожаной куртке без рукава (Харди) стоит спиной к камере, лицом к опасности, с хрустом откусывает голову только что пойманной ящерице и произносит за кадром внутренний монолог о том, что мир — это гнилое и безрадостное место, в котором не осталось ничего, кроме шакалов и фантомов из прошлого. С ходу становится понятно, что за тридцать лет во вселенной «Безумного Макса» мало что изменилось. Через десять минут его пленят воины-берсерки из близлежащей колонии. Через двадцать они назовут его «тушей», приспособят в качестве донора крови на капоте боевой машины и отправятся в погоню за однорукой бунтаркой Фуриозой (Терон), укравшей 5 жен местного диктатора и цистерну бензина в придачу. Перепрыгнув из заточения к ней на борт, Макс продолжит гонку ее союзником — не потому, что хочет помочь, а просто выбрав из двух зол более радикальное.

Четвертый фильм про Макса Рокатански выглядит так, как будто пару десятилетий Джордж Миллер провел в анабиозе, чтобы потом наконец доснять его и в 2015 году очень вовремя утереть всем нос. В растянувшийся сезон бесчисленных «переосмысленных» ремейков, сиквелов и комиксных вселенных австралиец умудрился сделать все по старому рецепту: взял неприкаянного героя, ключевые мировые проблемы (к ресурсным войнам прибавился гротескно акцентированный феминизм), пригнал в пустыню двести адских машин — и сорвал джекпот. Да, здесь полно отсылок к предыдущим частям (и они остроумно не сводятся к стандартным подмигиваниям фан-базе), размах боевой машинерии превосходит предыдущие части и появилась вторая главная героиня, которая, по сути, важнее титульного персонажа, — но топливо и маршрут не изменились. Несущийся прямиком в ад фильм Миллера собран из крови, песка и железа и действует в обход всяких слов и сюжета прямо на инстинкты: тут не нужно не то что знать детали предыдущих серий — даже реплики персонажей понимать необязательно.

Том Харди, сменивший Мела Гибсона, выступает в роли целеустремленного полена, которая ему еще никогда так блистательно не удавалась: метко стреляет, глядит насупившись, а когда открывает рот, бурчит так, что чувствуется — его герой и правда очень давно не общался с людьми. Шарлиз Терон мажет лицо машинным маслом, полуголые девицы трясутся от страха, но учатся перезаряжать автоматы на заднем сиденье. Это сосредоточенное, злое и веселое кино, в котором по-спартански мало сентиментальности: от автоматной очереди здесь прикрываются беременной женщиной, выставленной на полном ходу из двери боевой фуры, а поцелуи заменило переливание друг другу собственной крови. Чувство локтя — высшая форма проявления человеческой близости, а социальная справедливость всего лишь иллюзия для безграмотных масс.

Очистив наконец любимую историю от всего лишнего, семидесятилетний Миллер воплотил заветную мечту и снял весь фильм как почти непрерывную двухчасовую погоню. А за месяц до премьеры объявил, что планирует снять еще три части. В татарском языке есть выражение «шайтан-арба» — «дьявольская тачка»; дети в деревне так иногда кричат вслед чужим машинам. Эти два слова очень хорошо описывают главное впечатление от фильма: «Дорога ярости» — самая мощная шайтан-арба, которую можно увидеть сегодня на большом экране, и остается только пожелать, чтобы Джорджу Миллеру на все хватило сил. Очень уж хочется, чтобы она неслась дальше и не останавливалась.

Ригган Томпсон — нездоровый человек. Когда-то он сыграл роль культового супергероя Бердмэна, но ничего интереснее больше не сделал, хотя и мечтал. Финансовое положение желает лучшего, семейная жизнь отсутствует. Последний шанс Риггана — бродвейская постановка по мотивам рассказов Реймонда Карвера. За считаные дни до премьеры выясняется, что второго актера нет, а вышедшая из рехаба дочь будет помогать папе на площадке. Когда спектакль летит под откос, Ригган начинает слышать за спиной хриплый голос человека в костюме птицы.

Новый фильм Иньярриту — это грандиозный портрет личного помешательства. Легко, с шутками про гениталии и сатирой над индустрией развлечений, мексиканский режиссер выводит производственную драму о неудачниках в четвертое измерение. Туда, где амбиции и невежество приобретают характер суперспособностей и могут не только рассмешить, но и покалечить. Именно такая философия проступает на полях «Бердмэна», который не несет в себе глубоких откровений, но на то это и история личного помешательства.

Дело совсем в другом. В том, что зубодробительный по ритму фильм снят одним кадром. В том, что Майкл Китон, Зак Галифианакис, Эдвард Нортон, Эмма Стоун и Наоми Уоттс сыграли лучше, чем могли, и в таком составе дали фору любой голливудской драме этого года. В том, что с экрана дышит Нью-Йорк — закоулками, Бродвеем, барами, Таймс-сквер, — и фильм, поставленный в театре, вдруг обращается городской байкой.

Сюжетообразующая пьеса «Бердмэна» основана на сборнике рассказов великого американского писателя Реймонда Карвера «О чем мы говорим, когда говорим о любви». Иньярриту изменил формулировку на «о любви к себе» и решил посмотреть, насколько смешнее получится. В финальные 20 минут фильма бродвейская история сворачивается психоделической феерией, где условный Майкл Бэй встречается с Ларсом фон Триером и ведет с ним разговор на повышенных тонах. Однако в конце оба соглашаются: рожденный ползать может вдруг полететь. Главное — воля.

Джек (МакКракен) родился и вырос в раю, который в 50-е располагался в Техасе, — там был просторный дом с белым крыльцом, деревья, ручьи, асфальтированные дороги, газонные разбрызгиватели дважды в день поднимали над лужайками радугу. У Джека было два младших брата, строгий отец (Питт) и мама такой красоты и кротости, что иногда сама собой поднималась в воздух (Честейн). Много лет спустя помятый и седой Джек (Пенн), занятый на какой-то высокооплачиваемой работе, подразумевающей долгие поездки в стеклянных лифтах, будет вспоминать все эти лужайки, ветки, солнечные лучи, мамины шепоты и папины проповеди и как потом все это постепенно закончилось.

Небожительский статус Терренса Малика давно предполагал возможность выступить в жанре исчерпывающего фильма об устройстве вселенной, но главный сюрприз не в том, что американец рискнул обналичить этот астрономический кредит, а в том, как флегматично и уверенно это им сделано. Используя детские воспоминания как призму, Малик с неспешностью университетского лектора (которым и является по первой профессии) формулирует через них универсальную модель мироздания: ссорящиеся на кухне отец и мать — как одновременно инь и ян, цивилизация и природа, догма и вера. Вставной репортаж про сотворение мира с участием разноцветных бактерий, космических тел и пары очаровательных динозавров (общим местом стало сравнивать ее с прологом «Космической одиссеи», хотя если без лукавства — больше похоже на канал Disсovery) — самая спорная в эстетическом смысле часть «Древа», но вместе с тем — необходимый контрапункт, оттеняющий чисто киношный парадокс: «Древо» — это эпос космического масштаба, действие которого большую часть времени ограничено кухней и лужайкой перед домом. Впрочем, пускаться здесь в комплименты прикладным маликовским талантам или рассказывать, что оператор Любецкий может проехать камерой по траве так, что потом пять минут захлебываешься слезами, — несколько снизить заданный автором уровень дискуссии. «Древо» в каком-то смысле очень банальный фильм, поскольку сообщает то, что и так знает более-менее каждый (кроме разве что ученого Докинза и штатных сотрудников патриархии). Мир устроен просто, красиво и достаточно грустно. Бог, кажется, есть, трава зеленая. Рецензировать это — как рецензировать небо над головой. Впрочем, почему нет: посмотрите на небо, оно интересное.

У доктора Фауста (Цайлер) никогда не хватает денег. Внезапно на горизонте возникает Ростовщик (Адасинский), предлагающий взять душу Фауста в залог. Получив аванс, ученый решает соблазнить юную прачку Гретхен (Дюшаук), брата которой он случайно убил в потасовке.

Последняя часть тетралогии Сокурова и сценариста Юрия Арабова о «людях власти» неожиданным образом выводит на авансцену не реальное лицо из истории ХХ века, как раньше (Гитлер в «Молохе», Ленин в «Тельце», Хирохито в «Солнце»), а мифологического персонажа, жившего давным-давно. Во всяком случае, французский оператор Брюно Дельбоннель делает вымышленный немецкий городок таким же пряничным и невероятным, как места обитания героев других своих фильмов, «Амели» и «Гарри Поттера». В мареве по-сокуровски искаженной оптики удается разглядеть Фауста — сильного мужчину со множеством комплексов, недостойного сына своего отца-хирурга, интеллектуала с пустыми карманами. А вот Мефистофеля до поры до времени не видать — во всяком случае, горбатый и косолапый Ростовщик, готовый выплатить доктору ссуду за его душу, решительно отказывается признавать себя таковым. И вправду, весь этот фильм — перенаселенный и перенасыщенный, дурманящий и сбивающий с толку, оставляющий нехорошее похмелье и отказывающийся идти из головы — оказывается квестом, поиском дьявола, с которым хорошо было бы заключить выгодную сделку. Вывод может показаться шокирующим: нет никакого Мефистофеля, да он и не нужен человеку. Ощутив вкус власти, тот способен превзойти самого Сатану в низости и изворотливости. Этот Фауст в финале не попадает ни в ад, ни в рай. Он продолжает свое победное шествие и явится вновь, многократно: Гитлер, Ленин, Хирохито, а отчасти, вероятно, и сам режиссер — каждый из них Фауст.

Грубые, но честные полицейские-напарники Риджмен (Мел Гибсон) и Луразетти (Винс Вон) временно сдают жетоны начальнику (Дон Джонсон): кто-то снял на телефон, как они помяли наркодилера при задержании. Луразетти поглощен личной жизнью: он собирается сделать предложение своей подруге и уже купил кольцо, но не уверен, что она ответит положительно. У Риджмена все печальнее: жена (Лори Холден), тоже бывший коп, страдает рассеянным склерозом, дочь-подросток регулярно обижают гопники, но на переезд в приличный район зарплаты полицейского не хватает. Он решает использовать образовавшийся отпуск и получает от старого знакомого (Удо Кир) наводку: некий преступник по фамилии Вогельман (Томас Кречман) приехал в город и занял конспиративную квартиру, а значит, будет какое-то дело или сделка, которую Риджмен, уломав Луразетти ему помочь, попытается прервать для личного обогащения.

Третий фильм С.Крейга Залера, автора восхитительных «Костяного томагавка» и «Драки в блоке 99», в жанровом отношении пока самая чистая его работа: если «Томагавк» был смесью вестерна и хоррора, а «Драка» — симбиозом того же хоррора, боевика и тюремной драмы, то «Закатать в асфальт» — почти что честный полицейский триллер. Прожженный угрюмый ветеран, его более молодой и современный напарник, серьезное дело, в которое они почти случайно вляпываются. Фильм сделан по лекалам не столько «Смертельного оружия», впрочем, сколько его предшественников категории «Б» — нуаров про суровых мужчин, решающих испытать судьбу с катастрофическими, как правило, последствиями.

Залер никуда не торопится — фильм идет два с половиной часа. Он начинается издалека — с истории афроамериканца Генри (Тори Киттлс), который освобождается из тюрьмы, тут же отправляется на новое дело, чтобы помочь брату-инвалиду и загулявшей матери, и после пролога всплывет только в середине фильма. Залер позволяет себе ночевать с полицейскими в засаде и не торопясь поглощать завтрак, тащиться по шоссе на хвосте у преступников, а то и вовсе вдруг отвлечься на третьестепенного персонажа (сомнительная десятиминутная вставка о молодой матери, которая не хочет идти на работу, и правильно, как выяснится).

Он уверен — как и Тарантино, например, — в своей способности сколь угодно долго удерживать зрительское внимание на двух людях, разговаривающих в машине. И может быть, в этот раз Залер чуть-чуть переоценил свой талант сочинителя диалогов — в отличие от первых двух фильмов, кое-где да зевнешь. Но по большей части это работает — и ритмичный пинг-понг мачистской болтовни, и предельная интенсивность действия, когда до него все-таки доходит и фильм взрывается вспышками насилия, с которым автор находится в очень формальных, но и глубоко интимных отношениях.

Залер ходит по тонкому льду: в век, когда полицейская жестокость — особенно с расистским оттенком — история, с которой не шутят, тем более в Америке, его комментарии по теме можно трактовать как циничные, легкомысленные, а то и откровенно реакционные. Мы знакомимся с героями, когда они мучают задержанных латиноамериканцев, а потом еще сокрушаются по поводу лицемерия прессы, отвечающей нетерпимостью на нетерпимость (в устах Мела Гибсона все это звучит особенно веско), — а вскоре уже хихикаем над их шуточками и сочувствуем их проблемам.

Но секрет Залера с первого фильма в том, что в его играх с жанрами ирония идет пополам со звериной серьезностью. И готовый образ, например «плохой коп» — а значит, какое-то заявление с моралью, растворяется в характерах и истории. Факт в том, что тот же Гибсон — в старой ветровке, с седыми усами и бесконечной печалью в глазах — уже очень давно не был так хорош. А свою двойку по поведению он, не беспокойтесь, получит — с вероятностью в сто процентов, как сказал бы его герой.

Пол Шрейдер («Похабщина», «Люди-кошки») — один из немногих сценаристов и режиссеров Нового Голливуда, который продолжает до сих пор писать и снимать. При этом за сорок с лишним лет его перо нисколько не притупилось — а сам Шрейдер стал только мудрее. Вместе с ним повзрослел и его лирический герой: бунтарь, одиночка, который противостоит системе, обществу, а порой и всему миру. Ведь в этом мире автору и его герою, судя по всему, никогда не суждено стать своими. Преподобный Эрнст Толлер (Итан Хоук) в «Первой реформатской» похож на постаревшего Трэвиса Бикля из «Таксиста», сценарий к которому когда-то написал Шрейдер. За все эти годы его спор с жизнью не прекратился ни на один день. Герой Шрейдера все так же не способен ни к созиданию, ни к примирению. Отчаяние и апатия идут за ним следом, наступая на пятки. Сил на бег уже не осталось, но он все равно продолжает упрямо брести вперед, лишь иногда переводя дыхание, когда ему удается во что-то ненадолго поверить. К слову, вере в новой картине уделено немало места. Режиссер рассуждает о том, что на смену картонной религии прошлого тысячелетия с ее храмами для туристов пришла новая — экоактивизм, — построенная на столь же зыбкой почве. И как бы главный герой ни пытался очиститься, засоры в душе не промыть никакими моющими средствами. И все же «Первая реформатская» не о безысходности, в отличие от, скажем, «Дневника сельского священника» Робера Брессона, из которого Шрейдер позаимствовал фабулу с мятущимся священником. На протяжении почти двух часов режиссер ведет со зрителями взрослый разговор (лишь иногда переводя дыхание, когда Итан Хоук и Аманда Сейфрид слушают дыхание друг друга) и не дает ответов на сложные вопросы, потому что его задача состоит в другом: вывести из зоны комфорта, взбудоражить, взволновать. Все это делает «Первую реформатскую» ни с чем не сравнимым упражнением для ума и души.

Больше чем фильм и сериал: восемнадцатичасовое авангардное нечто, оказавшееся равно далеким как от старого «Твин Пикса», так и от того, что сейчас показывают на телевидении и стриминговых сервисах. Использовав приквел «Огонь, иди со мной» как отправную точку, Дэвид Линч и Марк Фрост в третьем сезоне ввели зрителей в ступор миллионом загадок, раскиданных по всему сюжету, и по-настоящему удивили восьмой серией, в которой было показано рождение абсолютного зла из ядерного взрыва. Но главное — они уподобили специального агента ФБР Дейла Купера и убиенную школьницу Лору Палмер Орфею и Эвридике. Как бы Купер ни пытался вытащить Лору из этого дьявольского замкнутого круга, он обречен на поражение. Это всегда будет происходить снова.

19-летний Эндрю Ниман (Теллер) — первокурсник престижной нью-йоркской консерватории по классу ударных. Это замкнутый юноша, воспитанный в одиночку интеллигентнейшим папашей. Вечерами они смотрят французскую классику. У Эндрю нет ни друзей, ни девушки, но его это вполне устраивает: он хочет стать великим барабанщиком и целыми днями репетирует до кровавых мозолей.

Шанс на величие материализуется в виде крепкого, лысого, как бильярдный шар, пожилого мужчины в черном: это Флетчер (Симмонс), руководитель знаменитого джаз-ансамбля при консерватории. Он зовет Эндрю к себе. Первое же, что тот видит, придя на репетицию: Флетчер, обложив четырехэтажным матом и виртуозно доведя до слез какого-то несчастного тромбониста, выгоняет его к чертям собачьим.

Дэмиен Шазель, которому еще нет и 30, застолбил, кажется, богатую нишу. Несколько лет назад он дебютировал малобюджетной черно-белой мелодрамой про трубача. Потом написал сценарий «Торжественного финала» с Элайджей Вудом — абсурдного, но по-своему эффектного триллера про пианиста. И вот «Одержимость», ударные, фильм, победивший на «Сандэнсе» и собравший на редкость восторженную прессу.

Этот мотив — упрямый ученик против деспота-учителя — звучал, разумеется, во множестве фильмов. Но никому раньше отчего-то не приходило в голову, что консерватория — идеальное место для «Офицера и джентльмена». В этом есть красивый парадокс: оркестр должен играть в унисон, при этом он состоит из амбициозных одиночек, постоянно находящихся под давлением высочайшей конкуренции. В ансамбле Флетчера ты берешь неправильный темп — через секунду уступаешь место другому и начинаешь переворачивать ему ноты. Затемно закончив репетировать, музыканты собирают свои инструменты и молча разбредаются по домам — на фоне запуганных, вечно смотрящих прямо перед собой товарищей Эндрю еще выглядит бодрячком.

Майлс Теллер, открытие прошлогоднего «Захватывающего времени» (и, по-видимому, неплохой ударник), даже не пытается сделать своего героя привлекательным: он готов идти по головам, ревнив к чужим успехам и равнодушен к чужим чувствам, и все это написано у него на лице. Но у Эндрю есть миссия, и не болеть за него не получается. По мысли Шазеля (с которой, наверное, можно спорить), эгоизм на грани социопатии — это не плата за выход на высокий уровень, а естественное состояние тех, кто в деле: музыкант играет соло, даже когда его не играет.

Роковой вопрос в том, нужен ли юному таланту надсмотрщик с плетью. Обычно такую роль выполняют одержимые родители, но в жизни Эндрю она не занята: его отец сделан демонстративно мягким, понимающим, ничего не требующим (что дополнительно объясняется отсутствием матери). Вдобавок он как бы неудачник — писатель, ставший преподавателем. И тут на сцене появляется зловещий Флетчер. Который, в отличие от Эндрю, умеет быть обаятельным, и фильм построен так, что до последней минуты (а впрочем, и после нее) непонятно, кто он: педагог с нестандартными методами, идущий на крайности, чтобы найти нового Чарли Паркера, или все-таки психопат, получающий удовольствие от унижения студентов. Вероятно, и то и другое. Симмонсу в один голос прочат «Оскар» за роль второго плана, и это понятно: из его язвительных монологов и угрожающих жестов можно нарезать дюжину первоклассных роликов для церемонии.

Этот фильм был бы еще лучше, если бы Шазель немного ослабил хватку: для рассказа про страсть в нем все слишком правильно, запрограммированно, симметрично. Не хватает, если угодно, джаза. Как к постановщику к нему нет вопросов: за одни сцены репетиций, где он визуализирует идиому про кровь, пот и слезы, барабанщики должны вручить ему какую-нибудь «Золотую палочку». Как к сценаристу — есть. Но, несмотря ни на что, «Одержимость» смотрится как триллер, поскольку Шазелю неизменно удается транслировать на экран физическое и психологическое напряжение героя. В «Торжественном финале» саспенс строился на том, что пианист, взяв неправильную ноту, мог лишиться жены. Здесь, под выжидательным взглядом дирижера-садиста, герой, кажется, рискует даже сильнее.

«Форма воды» родилась из классических ужастиков студии Universal — непритязательных, но по-своему неотразимых, идущих чуть больше часа хорроров, эксплуатировавших человеческие страхи (и поэтому представляющих не только культурологический, но и антропологический интерес). С 1930-х по 1950-е годы студия в конвейерном режиме наснимала множество фильмов про таких монстров, как Дракула, Франкенштейн, Мумия, Человек-невидимка, Человек-волк и, разумеется, Создание из Черной лагуны.

Из всех этих зловещих, неприкаянных, а порой и трагичных фигур ихтиандр появился на свет последним. Он не участвовал ни в каких кроссоверах, ограничился только собственной трилогией (где его сначала хотели убить, затем приручить, а в конце — в прямом и переносном смысле — сделать из него человека). Мелькнув после этого в комедийной хоррор-пародии «Взвод чудовищ» и мультсериале «Чудовищая сила», водяной исчез с радаров. Теперь переосмыслить историю о нем взялся Гильермо дель Торо. Собственно, если кто-то и мог в наши дни снять кино про человека-амфибию, так это добродушный и одаренный мексиканец, уже больше двух десятилетий делающий в защиту чудовищ трогательные и сентиментальные фильмы.

Интерес дель Торо к, скажем так, «низкой культуре» пестовался с детства. Еще в школе он был очарован «Созданием из Черной лагуны», учил английский по субтитрам фильма «Нападение слепых мертвецов», а к десяти годам прочитал все сочинения мастера ужаса Говарда Филлипса Лавкрафта (которого и поныне считает главным писателем) — и все это ради того, чтобы легализовать хорроры в качестве большого искусства. Ему это удалось: «Лабиринт Фавна» номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и на «Оскар» в номинации «Лучшая картина на иностранном языке», а «Форма воды» получила главный приз Венецианского фестиваля и два «Золотых глобуса» (в том числе за режиссуру).

Теперь, когда фильмы про монстров — по крайней мере, с точки зрения формы — окончательно переведены в статус высокой культуры, дель Торо может и дальше снимать свои горькие сказки, не стесняясь вдохновляться комиксами Майка Миньолы, литературной готикой и другими самыми разными вещами. Впрочем, они нужны режиссеру именно что только для вдохновения. На чужом материале дель Торо конструирует собственный — умный, глубокий, трепетный, гуманистический и подчас радикально отличающийся от первоисточника.

«Багровый пик», например, лишь использовал формулу готической повести Генри Джеймса «Поворот винта», чтобы рассказать свою историю на два поворота винта. А появляющиеся в этом фильме Том Хиддлстон в очках-леннонках и выкрашенная в черный цвет (видимо, для конспирации) рыжая Джессика Честейн, кажется, неслучайно были похожи на кота Базилио и лису Алису. У дель Торо есть давняя мечта экранизировать коллодиевского «Пиноккио», но при этом поместить его в сеттинг фашистской Италии, чтобы фильм оброс новыми смыслами и коннотациями.

В обилии новых смыслов плещется и «Форма воды», которую удобнее всего охарактеризовать как фильм-перевертыш. Ведь она только притворяется хоррором — на самом деле это (как и советский фильм, который дель Торо не смотрел) красивая романтическая история, скрещенная со шпионским триллером. Неспроста действие в картине происходит в США в 1962 году (за год до убийства Джона Кеннеди). Начало 60-х — это не только расцвет американской мечты, но и самый разгар холодной войны — Штаты соревнуются с Советами.

Одни уже отправили человека в космос, другие только собираются высадить астронавтов на Луну. В это непростое время у американцев появляется козырь: выловленный в водах Латинской Америки жаброчеловек (Даг Джонс, уже игравший у дель Торо в «Хеллбое» человека-амфибию — телепата Эйба Сапиена). Аборигены Амазонки (прямая отсылка к «Созданию из Черной лагуны») поклонялись ему как божеству, а теперь в секретной лаборатории Балтимора спор вокруг того, что с ним делать, ведут правительственный агент Ричард Стрикленд (Майкл Шеннон) и доктор Роберт Хоффстетлер (Майкл Сталбарг).

Первый предлагает препарировать ихтиандра, второй — изучать без членовредительства. Обоих персонажей симптоматично играют актеры из «Подпольной империи», а главный сюжетный финт заключается в том, что в фильмах студии Universal они почти наверняка были бы главными героями, а здесь — один настоящий злодей, а другой вовсе русский шпион (и одновременно антитеза доктору Франкенштейну).

Понять, почему дель Торо меняет расположение фигур на шахматной доске, несложно. Одна из главных обсессий режиссера состоит в том, что он считает: люди могут быть страшнее всяких чудовищ. Поэтому монстры у него, как правило, добрые, а люди, как правило, злые. Эту аксиому подтверждает герой Майкла Шеннона — характерный дель-торовский антагонист, религиозный фанатик, мизогинист, расист и психопат. Совсем уж патологическая версия Нельсона Ван Алдена из «Подполки» и идеальная замена франкистского офицера Видаля из «Лабиринта Фавна».

Настоящая же героиня этой истории — потерявшая голос, подобно Ариэль, уборщица Элиза Эспосито (Салли Хокинс), которая влюбляется в человека-амфибию, увидев в нем родственную душу. И хотя у Хокинс роль без слов, зато с большим количеством пластики, свойственной немому кино — бесконечно наивному и трогательному, как и сама Элиза. Героиня Хокинс действительно выглядит так, как будто бы вышла из какого-то старого голливудского фильма — пусть менее целомудренного (тяготящаяся своим одиночеством Элиза мастурбирует по утрам в ванной перед работой), но более человечного.

Ее фундаментальное отличие от героинь из юниверсаловских хорроров в том, что ее не нужно спасать. Это она сама спасает водяного, а помогают ей в этом друг-гей (Ричард Дженкинс) и коллега-негритянка (Октавия Спенсер), изгои по тем временам. По дель Торо иные тянутся к иным, и, конечно же, «Форма воды» — это гимн гуманизму, выступление в защиту униженных и оскорбленных (несомненно, актуальное в эпоху президентства Дональда Трампа). Но еще это, что не менее интересно, бескомпромиссное высказывание дель Торо о настоящих и ложных богах.

Истово религиозный герой Майкла Шеннона, считающий себя Самсоном, не вызывает у режиссера ничего, кроме омерзения. Другое дело Элиза, которая совершает добрые поступки без оглядки на Библию, чем вызывает бесконечное уважение у дель Торо. В итоге он противопоставляет их друг другу, но с интересным финальным результатом: героиня Хокинс видит в ихтиандре человека, а герой Шеннона — монстра. Но в конечном счете они оба ошибаются: в интерпретации дель Торо человек-амфибия оказывается Богом. И воздает людям согласно их заслугам.

В бестиарии дель Торо были разные чудовища: вампир, вампиры и вампир-полукровка, испанские и викторианские призраки, мутировавшие тараканы, хороший черт, фавн и кайдзю, но, кажется, впервые режиссер наградил своего монстра воистину божественными полномочиями.

И это тоже важная смена парадигмы: когда-то водяной олицетворял страх перед первозданной, дикой, необузданной природой, которую человек был намерен не только изучить, но и грубо себе подчинить. Сейчас ихтиандр предстает в роли объекта запретной, странной, будоражащей любви — и тут все как у астронавтов: маленький шажок для Эльзы навстречу земноводному оказывается большим шагом для всего человечества.

Куда-то на дождливую окраину Глазго прибывает инопланетное существо, принимает вид придорожной девицы с лицом Скарлетт Йоханссон и садится в фургон. Вскоре оно отправится колесить по округе, спрашивать дорогу у одиноких мужчин, соблазнять и отвозить к себе — там их сперва законсервируют, а позже отправят в виде биомассы куда-то в космос. Все это время за героиней будет присматривать инопланетянин-мотоциклист, но даже ему не удастся предотвратить болезненный контакт людской расы и девушки, которая упала на Землю.

Все вышеизложенное, правда, с легкостью может пройти мимо зрителя: несмотря на беспроигрышный синопсис (Скарлетт — соблазнительница с другой планеты), «Побудь в моей шкуре» — кино редкой абстрактности и по большей части держит язык за зубами. Его автор Джонатан Глейзер все 90-е ходил в видных клипмейкерах для групп вроде Radiohead, Massive Attack и UNKLE, потом снял два в равной мере выдающихся и непонятых фильма («Сексуальная тварь», «Рождение») и следующие десять лет пытался поставить свое нынешнее творение — экранизацию сатирического сай-фая писателя Мишеля Фейбера. От первоисточника при этом в картине не осталось ни сатиры, ни вегетарианского посыла, что не стоит друг друга есть, ведь под кожей все живые существа одинаковы. Получившееся кино, наверное, легче было бы сравнить с Кубриком или злосчастным видеоартом, не будь Глейзер по-хорошему проще первого и в разы честнее второго. Проблему четкой интерпретации это, правда, не отменяет — «Побудь в моей шкуре» можно с легкостью трактовать как историю про взаимоотношения полов, гуманизм или еще бог знает что. По-настоящему очевидно лишь одно: глейзеровского фильма не было бы без его центральной исполнительницы — и не только потому, что без нее на столь внеземной объект никто бы не дал денег. По-своему безумно красивый и бесконечно изобретательный «Побудь в моей шкуре» в том числе и уникальное в своем роде кино, которое на удивление серьезно задается вопросом, каково это — быть Скарлетт Йоханссон.

Восьмибитный громила Ральф, чье призвание крушить, хочет стать настоящим героем. Для этого он отправляется в путешествие по аркадным играм, где встречает гонщицу Ваниллопу фон Кекс, дружба с которой изменит для него все. Один из главных шедевров студии «Дисней» — душещипательная, в духе французских экзистенциалистов история про принятие себя, дружбу как высшую ценность и самопожертвование.

Начиная с 2002 года Ричард Линклейтер ежегодно снимал четырех актеров — мальчика по имени Эллан Колтрейн, свою дочь Лорелею Линклейтер и давних друзей, Итана Хоука и Патрицию Аркетт. Это длилось 12 лет — с шести лет Мейсона-младшего (так зовут главного героя) до его восемнадцатилетия. Старшая сестра и их разведенные родители росли вместе с ним. Проект развивался постепенно, органически — не по отчетливой сценарной структуре, а скорее как череда импровизаций, незаметно менявших жизнь и судьбу персонажей. Второстепенных тоже хватало: новые мужья мамы и девушки папы, приятели и одноклассники, бойфренды сестры и подружки Мейсона. Из этого и родился монументальный — но при этом, вот парадокс, погруженный в мелкие бытовые детали, будто какой-нибудь роман Толстого, — фильм Линклейтера. Картина не только о том, как из мальчика вырос мужчина, но и о взрослении Америки. О ностальгии и разрушении. О надеждах и разочарованиях. О любви и равнодушии. О том, что каждый ребенок — личность, а каждый взрослый — ребенок.

Все это наверняка звучит чересчур общо, но прелесть «Взросления» еще и в том, что его бессмысленно пересказывать. Во-первых, лучше испытать и пережить каждую фазу взросления героя самому. Во-вторых, слова здесь не так важны, как случайные образы, непроизвольные жесты, тонкости интонации и мимики. Все то, что попадает в объектив Мейсона, выбравшего профессию фотографа — чтобы ловить ускользающие моменты, зафиксированные его памятью и сложенные Линклейтером в единый фильм. Среди них нет ни одной серьезной травмы, ни одного сюжетного поворота: первая школьная драка и первый секс, первый глоток алкоголя и первое предательство не показаны. Перед нами — завораживающая повседневность, череда не событий, но промежутков между событиями. Вероятно, поэтому жизнь на экране — такая настоящая, а драматургия времени, меняющая героев (и актеров) на протяжении рекордно долгого съемочного периода, работает эффектнее усилий любого, самого гениального, гримера.

Линклейтер превращает череду пустяковых зарисовок в необозримо широкую фреску — путеводитель по внутреннему миру вымышленных, но поразительно живых людей и портрет современного мира одновременно. И сама амбиция, и исполнение, и даже интонация сближают режиссера с другим летописцем современной Америки — автором «Свободы» и «Поправок» (любой из заголовков подошел бы «Взрослению») Джонатаном Франзеном. С тем лишь отличием, что добиться такого биологического чуда, как постепенное выращивание фильма вместе с его героями, способен только кинематограф.

В России, вообще-то неравнодушной к американскому независимому кино, Линклейтера знают ужасно плохо, в прокат выходили считанные его картины. Относительно известен другой, не менее амбициозный его проект — трилогия «Перед восходом» (1995), «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013), где он вместе с постоянной парой актеров и соавторов сценария, Итаном Хоуком и Жюли Дельпи, следил за развитием отношений мужчины и женщины на протяжении почти восемнадцати лет. Три фильма подряд производят впечатление не менее сильное, но зрители знакомились с ними постепенно — к каждому следующему успевало вырасти новое поколение. «Взросление» позволяет оценить и дарование, и отвагу Линклейтера сразу, за какие-то неполные три часа — притом, несмотря на нехватку «экшена», ужасно увлекательные. Настолько, что хочется продолжения. Интересно, готовы ли будут участники этой невероятной авантюры пуститься еще в одну — на очередные двенадцать лет. Ведь, как мы знаем, жизнь продолжается и после финальных титров.

Это было время, когда потолки были высокими, прихожие — просторными, машины — длинными, проспекты — широкими, тротуары — малолюдными, административные здания — необъятными, а режимы — репрессивными. 1971 год Мексика встречала в подавленном состоянии. Как и московская Олимпиада 1980 года, стартовавшая в атмосфере афганских событий, полубойкота и столичной чистки, Олимпиада в Мехико-68 началась с расстрела демонстрации, вышедшей на Площадь трех культур с плакатами «Мы не хотим Олимпиады, мы хотим революцию!», в результате которого трупы стариков и детей складывали на мусорные баки. Коррумпированные круги отворачивались от нужд населения, тратя, прикарманивая и отмывая деньги с помощью олимпийской шумихи. Три года спустя отблески того пожара продолжали полыхать. Олимпийская бригада, расправившаяся с демонстрантами, превратилась в «Ястребов», правительственный спецназ, продолжавший стрелять по студентам.

Та Мексика, что сторонилась политики, спряталась в частную жизнь, которой аккомпанировали по радио надрывные песни про любовь, и в кинотеатры-ангары, показывавшие фильмы на сверхширокой 70-миллиметровой пленке, в два раза шире стандартной 35-миллиметровой, которой требуются вогнутые 25-метровые экраны от пола до потолка и во всю стену. Как это часто бывает с режимной страной, Мексика начала 70-х болела гигантоманией. 70-миллиметровое широкоформатное кино — один из ее признаков, как и административные здания размером с ацтекский храм, как и проспекты шириной с Волгу для редких машин немногочисленных богачей. Свои фильмы снимали, а заграничные печатали на 70 мм в промышленных масштабах в странах генерала Франко и генсекретаря Брежнева. Но Мексика по объему увеличенных 70-миллиметровых копий обгоняла и их. Мексика видела широкоформатным даже «Солярис» — каким его не видели на родине в СССР, да и нигде больше.

Новый фильм Альфонсо Куарона «Рома» снят по заказу Netflix и через него же в основном и распространяется. Тот небольшой тираж, что демонстрируют на кинофестивалях и в крупных городах, печатают на 70-миллиметровой пленке. Это еще одна дань времени, которое Куарон воссоздал в своем фильме посредством очень частной, замкнутой в рамках отдельной семьи и стенах ее дома истории, как и было принято в мексиканских песнях и фильмах тех лет. В центр он поместил необразованную служанку — идеальный субъект, которого госпропаганда пичкает сладким ядом частной жизни героев мелодрам и песен, когда не хочет делиться с ней хлебом. Также служанка — обязательный персонаж такого рода сериалов, резонер, через монологи которого раскрывается скрытая жизнь дома, точки напряжения, которых хозяева избегают в разговорах. Куарон посвятил фильм девушке, которая служила в их доме, когда он был школьником. Как редко мы вспоминаем тех, кто просто следил, чтобы мы были сыты и одеты. Тем более посвящаем им фильмы. Зато, когда кто-то осознает, как много эти люди для них сделали, выходит на века: «Выпьем, няня, где же кружка?»

Еще один глубоко символический жест — затеяв обычную для великих авторов реставрацию своего детства, он поместил свой эталонный ретрофильм в год, когда родилось киноретро: 1971-й — это дата выхода «Последнего киносеанса» Питера Богдановича, тоже, как и «Рома» Куарона, черно-белой картины из времен режиссерского отрочества, с которой началась эпоха ретро. Сегодня ретро никого не удивишь. Нынешнее кино пасует перед слишком сложным и стремительно меняющимся сегодня и прячется в прошлом. Каждый год три четверти номинантов на «Оскар» составляют фильмы о былом — пусть отдаленном от нас хотя бы на 15 лет. Так и в этом году. Но ретро Куарона особое.

Это великий фильм. Тщательно воскрешая прошлое, он добивается того, к чему всякое искусство тянется, как цветок к солнцу, — создает чувство протекания времени через пространство. Чувство, доступное каждому, если он остановится и просто послушает жизнь, — но чаще всего именно на это у нас нет времени. Тогда нам выключают свет и заводят фильм. Чтобы посредством понятного нам «времени, потраченного на культуру» насильно вернуть нам тот опыт, который, вообще-то, по природе вещей и по мироустройству отпущен нам как ежесекундное впечатление.

Из песен и фильмов, проспектов и машин, коротких юбок и длинных президентских речей Куарон сочленяет мгновения, которые никак иначе не могли бы состояться. В отличие от других ретрофильмов, мы не умиляемся забытым мелодиям — мы постигаем истину, что всякое событие, всякий момент закодированы миллионом вещей, от политической акции до застывшего на небе облачка. И происходят своим единственно возможным образом.

Трудно плакать вместе с Хосе Хосе, когда он надрываясь поет свое «Эспера ‘м поко, ум покито мас, ме моририя си тэ вас!» («Побудь немного, ну еще чуть-чуть: умру я, если ты уйдешь!»), если возле радио, откуда он горланит, служанки тушат свет и зажигают свечку, чтобы хозяйка не вычла у них за трату элетроэнергии. Трудно смеяться и ликовать вместе с Луи де Фюнесом и Бурвилем, когда они пересекают воздухом границу фашистских владений во Франции, если под их гримасы на экране парень покидает зал, навсегда бросая среди смеющейся толпы беспомощную беременную подружку. И все же Хосе Хосе поет, а де Фюнес смеется. Если бы один так надрывно не пел, а другой так надсадно не гримасничал, кто знает — может, люди обратили бы больше внимания на чувства этой бедной девушки, служанки-индейки. И точно так же — кто знает, если бы Хосе Хосе и де Фюнес не околдовывали мир вокруг своими эмоциями — нашла бы она силы жить дальше, несмотря на удары судьбы? Потому что, как это всегда бывает, когда мы в дурные времена все же не отчаялись и не наложили на себя руки, однажды мы — как и в финале главная героиня «Ромы» — ловим себя за совершенно обычным делом типа развешивания белья, посреди безупречного дня, сотканного из детского смеха и тени виноградной лозы, и понимаем, как много бы мы потеряли, если б не устояли тогда здесь, в этой жизни.

Мы почти ничего не говорим о событийной канве фильма. Рассказывать почти нечего. Даже если бы служанки и хозяева из «Ромы» оказались бы персонажами мексиканского сериала, авторы которых — мастера тянуть резину, с такой сюжетной картой они вряд ли протянули бы дольше трех серий. Два часа экранного времени нужны Куарону, чтобы каждый из пунктов этой небогатой канвы выставить во всей полноте переживаемого момента. Будучи оператором и монтажером фильма, Куарон призывает дожди на лобовом стекле и грады в патио, гирлянды в приморском пансионате и ночники в родильном отделении вносить свои ноты в партитуру очень конкретного воспоминания. Оно и нужно ему во всей конкретике — человеку, решившему воскресить свое детство. Иначе воскрешения не получится. Чудо же в том, что, если делать что-то въедливо, кропотливо и быть вооруженным такой очень личной и кровной задачей, решая свой частный вопрос, ты решаешь за всех главный вопрос бытия.

Воскрешая заказанный своей фантазией фрагмент былой жизни вместе с индейскими служанками, Куарон воскрешает магию всякого момента, которая становится слышной, когда к моменту прислушиваются. Потому что как бы ни разнились наши судьбы, если передать их суть, то она для всех едина, всегда одна и всегда волшебна: единственная окончательная реальность неуловима, доля секунды — и реальность уже не та, новая. Поймать это в объектив, увековечить на кинопленке — предел мечтаний, цель кино. Наверное, Куарон решил завершить свой фильм вместо титра «Конец» титром «Шанти шанти шанти», когда, досмотрев получившееся до конца, почувствовал себя героем старой известной книжки, которую подбрасывают в прикроватные тумбочки гостиниц, — тем самым, что сотворил свет и увидел, что он хорош. Кто его за это осудит? Имел полные основания.

И если сравнивать фильм с чем-то из предметного мира, то в памяти всплывают качели, пустые, брошенные, но еще поскрипывающие качели, на которые всякому случалось набредать в знойный полдень на опустевшей по случаю тихого часа детской площадке. Мальчишки, их раскачавшего, давно уже след простыл — он много лет назад спрыгнул с них, вырос и, наверное, давно их позабыл. Но сами качели помнят и хранят в своем монотонном поскрипывании тот день, когда мальчишка извлек из них этот звук, качаясь на них и спокойно глядя куда-то за горизонт, где на нескорую, но неизбежную встречу с настоящим бредут караваны неснятых еще кинолент и дожидаются сокровища неврученных еще призов, и нет, не мечтает, даже не верит, а просто знает, знает всем своим безмятежным мальчишеским существом, что, когда караваны прибудут в сегодня, он получит все это — и небо в придачу!

На самом деле «Дау» Ильи Хржановского — это не фильм и не сериал, а монументальный арт-проект, включающий в себя перформансы, концерты и инсталляции. На сегодня в «Дау» входит 13 полностью смонтированных фильмов и сериалов разной продолжительности, от часа до десяти. Изначально кино задумывалось как байопик про великого физика Льва Ландау (под домашним именем Дау он фигурирует в книге воспоминаний жены Коры). Сценарий к фильму написал все тот же Сорокин, однако за три с половиной года съемок вселенная «Дау» разрослась — и главной героиней стала скорее Кора, которая превратилась в Нору. Действие фильма происходит в месте, которое носит название Институт. По сюжету он существует на протяжении тридцати лет — с 1938 по 1968 год (снималось все в Харькове, но есть сцены и в Москве). Дау сыграл греческий и российский дирижер, художественный руководитель Пермской оперы Теодор Курентзис, а академика Крупицу (реальным прототипом которого выступил ученый Капица) — театральный режиссер Анатолий Васильев. Профессиональных актеров в фильме нет, за исключением Радмилы Щеголевой из «СВ-шоу», исполнившей роль Норы. Театральные режиссеры Ромео Кастеллуччи и Дмитрий Черняков, художница Марина Абрамович играют самих себя, только в костюмах соответствующей эпохи. В проекте много сцен насилия, убивают мышь и свинью, насилуют женщину бутылкой, сцены секса исполнены по-настоящему. Уже видевшие все это в Париже критики говорят, что это не похоже ни на что.

Человек (Гослинг) работает в автомастерской, по утрам подрабатывает каскадером в кино, а ночью мастерски увозит налетчиков с мест налетов; все это — не меняясь в лице и практически не снимая красивой серебряной куртки. По соседству с ним мается женщина-ребенок (Маллиган) — муж в тюрьме, на руках сын-первоклашка. Чтобы соседка не грустила, человек начинает немножко катать ее по ночному Лос-Анджелесу и сидеть на диване у нее в гостиной, но тут мужа (Айзек) выпускают за хорошее поведение. Муж сперва смотрит на нового друга семьи волком, потом просит помочь выпутаться из истории, в которую влип в тюрьме. Намечается поездка за город и обратно.

Сорокалетнее датское дарование Рефн, 15 лет безумствовавшее перед небольшой кучкой фанатов, вырвалось наконец с европейского проселка на главную дорогу. «Драйв» под радостные крики галерки взял режиссерский приз в Каннах, наделал шума в Америке — кульминацией стал судебный иск от идиотки из Мичигана, расстроенной тем, что в кино про погони на автомобилях герои, вместо того чтобы ехать, сперва долго куда-то глядят, а потом натуралистично разносят друг другу головы. Для тех, кто пока незнаком с методами Рефна, знакомство будет или лучшим днем жизни, или кошмаром: Гослинг с его бицепсами, улыбкой диснеевского Винни-Пуха и вечно прилипшей к губе зубочисткой, Маллиган — оживший фантик от «Аленки», их тягучие взгляды, их страдальческое молчание, бьющие навылет через весь этот глицерин вспышки несусветного даже по нынешним временам насилия (в самом жестком моменте занята лучшая женщина галактики Кристина Хендрикс, в самом страшном — комик Брукс, чья роль здесь — повод для отдельной поэмы верлибром). Понятно, что Рефн десять раз смотрел «Таксиста», двадцать — мельвиллевского «Самурая» и по сто пятьдесят — все ранние фильмы Майкла Манна, откуда перекочевали титры немужественного цвета, глупая электрическая музыка и вообще весь внешний вид «Драйва». И очевидное несоответствие между лютостью происходящего в кадре и интеллигентностью человека, дирижирующего всем этим, — главный секрет и главное очарование этого во всех смыслах дикого фильма. Это гимн маскулинности, снятый во время тотального ее упадка, когда единственный супергерой — это тот, который заперт внутри каждого очкарика, мямли и маменькиного сынка (каковым, безусловно, является и режиссер — кто, кроме задротов, пересматривает сейчас раннего Манна). Смехотворный в своих безграничных понтах и упоительно неуклюжий в минуты нежности, лаконичный до дебилизма, избыточный настолько, что это начинает казаться специальной формой аскезы, «Драйв» невозможно, при этом страшно хочется, принять всерьез. Им нельзя не объесться, как шоколадным тортом, когда, толком не прожевав один кусок, уже думаешь про следующий. Хрясь — и пополам. Я люблю тебя, это здорово. Дядь, дай зубочистку.

Жорж (Трентиньян) и Анна (Рива) — бывшие преподаватели музыки, доживающие свои дни в парижской квартире. Иногда их навещает дочь (Юппер). После того как Анну разбивает инсульт, Жорж, ухаживая за ней, озабочен одной мыслью: как им вместе уйти из этой жизни?

Сказка про героическую старость начинается с пролога: полиция и пожарные вскрывают квартиру, где жила престарелая чета и где царит трупный запах. Эта квартира становится полноправной героиней фильма: она задыхается от запаха болезни, она впускает в себя незваных гостей (голубей в том числе) и страдает от одиночества в финале. Плюс два легендарных исполнителя главных ролей — Жан-Луи Трентиньян и Эмманюэль Рива, на которых работает не только актерское мастерство, но в первую очередь их запечатленная на лицах биография. Плюс, наконец, Ханеке: он сделал самую личную свою картину. Режиссер с его неоклассическим «протокольным» стилем очищает ситуацию от подробностей, чтобы сосредоточиться на главном. После того как Анну хватает инсульт и ее тело и ее сознание начинают разрушаться, Жорж, пройдя все стадии надежды, отчаяния, самообмана, совершает единственно возможный акт, который кто-то характеризует как милосердие, кто-то — как преступление, кто-то — как затмение. А ведь это настоящий героизм — прорваться за линию смерти сквозь плотную линию обороны противника с наименьшими потерями. Прорваться вдвоем туда, куда попадают только поодиночке.

После провала тайной операции в Будапеште в британской разведке снимают главу управления (Херт) и его первого зама Смайли (Олдман) — двух смурных и явно засидевшихся на должностях стариков. Вскоре выясняется, что вся венгерская история была призвана выявить крота в верхушке спецслужб, а Смайли возвращают довести дело до конца.

Классический «Шпион» — британская семисерийная экранизация любимейшего романа Джона ле Карре с легендарным выходом Алека Гиннесса в главной роли. Затея вручить его шведскому пижону Альфредсону, у которого из успехов на тот момент был лишь совсем иной по эстетике «Впусти меня» про деток-вампиров, — казалось бы, заведомый провал. От которого режиссер ушел с невиданным блеском. В оригинале самые драматичные моменты происходили в процессе сервировки чая; тут — примерно то же самое, но Альфредсон умудрился ужать литературный кирпич до вменяемого хронометража и при этом не растерять внятности. Его «Шпион» — это ряд пунктиром прочерченных историй про предательство, за каждой из которых стоит не политика, а сугубо личные отношения. Над фильмом в итоге можно одновременно ломать голову как над шпионской задачкой, пускать слезу как над мелодрамой про нескольких хороших парней, которые подкладывают друг другу свиней, а также — чего было совсем мало в сериале — хохотать на каждой второй сцене.

В 1986 году маленькая Аделаида оказывается вечером с родителями в парке развлечений на пляже калифорнийского города Санта-Круз и забредает посмотреть аттракцион с зеркалами, где встречает своего двойника — точно такую же девочку, после встречи с которой ее долго откачивают с помощью психиатров.

В наши дни Аделаида (Лупита Нионго) с семьей каждое лето ездит на дачу в тех краях. Семья — это муж-весельчак (Уинстон Дьюк), тоже афроамериканец, и двое детей, девочка постарше (Шахади Райт Джозеф) и мальчик помладше (Эван Алекс). Неподалеку живут их белые друзья (Элизабет Мосс и Тим Хайдекер) с дочерьми-близняшками. Вечером случаются какие‑то нелады с электричеством, а потом во дворе обнаруживаются четыре страшные фигуры, держащиеся за руки. Выглядят они почти ровно так, как герои, но не совсем: девочка все время улыбается, мальчик передвигается на четвереньках и носит маску, мужчина мычит, а женщина, когда начинает говорить, звучит так, как будто ее душат. Кроме того, на них красные комбинезоны, по одной кожаной перчатке, и они вооружены большими золотыми ножницами.

Ровно через два года после феноменально успешного «Прочь» Джордан Пил, комик, ближе к сорока перековавшийся в кинорежиссеры, снова собирает урожай кассовых сборов и аплодисментов, а в перспективе, вероятно, и наград. «Мы», насколько можно судить, — из тех фильмов, которые в Америке посмотрят все (на российского зрителя прокатчики, судя по количеству копий, рассчитывают не слишком).

И это снова хоррор, выстроенный вокруг социальной метафоры, — но на этот раз хоррора существенно побольше, публицистики чуть поменьше. Расовая тема вопреки ожиданиям тут второстепенна. Важнее, чем цвет кожи героев, их экономическое положение — это атака главным образом на средний класс и его, что называется, ментальность, причем в исторической перспективе. Хотя, конечно, есть множество нюансов, и трудно не заметить, скажем, что в случае черной семьи сатира до поры скорее добродушная, а в случае белой — безусловно злая: Элизабет Мосс с мужем — безвольные рабы потребления, пластической хирургии и своего голосового помощника, и даже дети у них неприятные. (Бесполезный факт: близняшек играют сестры, которые 15 лет назад совместно изображали дочку Росса и Рейчел из «Друзей»).

Что же касается главных героев, то они становятся заложниками — в буквальном смысле — собственного конформизма. Расшифровка идей этой картины потребует чрезмерного раскрытия ее секретов, поэтому ограничимся общим замечанием. Оно следующее: в этот раз Джордан Пил немного перехитрил сам себя. Если концепцию фильма приходится объяснять в двух длинных (и необязательных — примерно как классическая речь злодея перед тем, как убить героя) монологах и подкреплять полудюжиной флешбэков, значит, с концепцией что‑то не так.

«Мы» при этом — идеальное кино для reddit. Во-первых, как и в «Прочь», здесь полно всяких полезных мелочей, которые обожают обсуждать на форумах: цитаты, внутренние связки, ребусы и так далее. Во-вторых, пиловский символизм оставляет ровно столько пространства для интерпретации, чтобы гики ломанулись заполнять его своими версиями, но обычный зритель, выходя из зала, все-таки не чувствовал себя полным идиотом: не каждый идет в мультиплекс, чтобы потом ломать голову, что автор хотел сказать своим произведением. Что‑то сделано элегантно. Что‑то не очень: например, финальный поворот фильма — кажется, лишний. Он постфактум механически переворачивает какие‑то вещи, но лишен эмоциональной нагрузки и почти ничего не добавляет, кроме вопросов (которых и так хватает).

В конечном счете «Мы» — слишком гладкий, слишком вылизанный, слишком витиевато задуманный и старательно, с высунутым языком исполненный фильм, чтобы по-настоящему брать за живое. Но без сомнения, это все равно интересно. И как культурный феномен, и просто как упражнение в жанре: его в любом случае увлекательно смотреть, несколько моментов, особенно с участием детей, получились очень страшными, с атмосферой все в порядке, и лукбук из фильма можно сделать отличный — одни комбинезоны чего стоят. И потом, это, может быть, последнее голливудское кино, позволяющее себе настолько игривые отсылки к творчеству Майкла Джексона, и уж наверняка последнее, надевающее футболку «Thriller» на ребенка.

Надер (Моади) и Симин (Хатами) разводятся: Симин хочет уехать и увезти за границу одиннадцатилетнюю дочь Термех. Надер нанимает молодую женщину Разех (Баят) ухаживать за больным отцом, она не справляется, хозяин грубо выставляет беременную сиделку за дверь, та падает с лестницы, и у нее происходит выкидыш. Надера обвиняют в убийстве.

Этот фильм удостоен почти шестидесяти международных фестивальных наград, в том числе «Оскара» (первым за всю историю иранского кино) и трех берлинских «Медведей». «Развод», который смотрится как хичкоковский детектив, привлекает западный мир еще и тем, что отражает в экзотическом иранском зеркале знакомые, то есть общечеловеческие, черты. Там точно так же, как в Европе, разводятся супружеские пары, в старости люди страдают от болезни Альцгеймера, а дети испытывают недоверие к родителям. Только все эти проблемы усугублены религиозной нетерпимостью и двойной моралью — типичной чертой авторитарных обществ. Если для иранского суда детектором лжи служит Коран, то подлинной истины взыскует дочь Надера и Симин — Термех. Именно ее глазами мы воспринимаем происходящее. Неслучайно Термех играет дочь режиссера фильма Асгара Фархади, ставшего после ухода ведущих иранских кинематографистов в диссидентство или эмиграцию одной из главных фигур ближневосточного, а теперь и международного кино.

Несмотря на то что главный герой — привидение, это вовсе не хоррор, а отчаянно печальная мистическая медитация на тему времени, смерти и бренности всего сущего — Апичатпонг Вирасетакун, переехавший в Техас. Режиссера на самом деле зовут Дэвид Лоури, он недавно ставил для «Диснея» «Пита и его дракона», а вообще считается эпигоном Терренса Малика — насколько справедливо, этот фильм тоже дает повод подумать. Кейси Аффлек и Руни Мара играют пару, вяло обсуждающую, не съехать ли им из домика в техасском пригороде, где по ночам что‑то невидимое падает на пианино. Тут герой Аффлека попадает в аварию, а чуть позже покидает морг в простыне с прорезями для глаз и становится вечным пленником этого самого домика, оказавшись внутри диковинной временной петли: безмолвно наблюдая сперва, как жена пытается свыкнуться с его отсутствием, потом за новыми и новыми жильцами. В этом фильме очень мало слов — за исключением длинного философского монолога на хипстерской вечеринке, — а главная звезда, соответственно, проводит почти все время с простыней на голове. И местами это выглядит, пожалуй, не глубоко, а претенциозно (фестиваль «Сандэнс» был взбудоражен сценой, где Руни Мара в статичном кадре пять минут ест пирог). Но выглядит все дивно красиво, и вовсе не проникнуться меланхоличной поэзией, которую «История» тихонько нашептывает зрителю на ухо, невозможно.