Фильм Медея

Medea, Дания, 1988

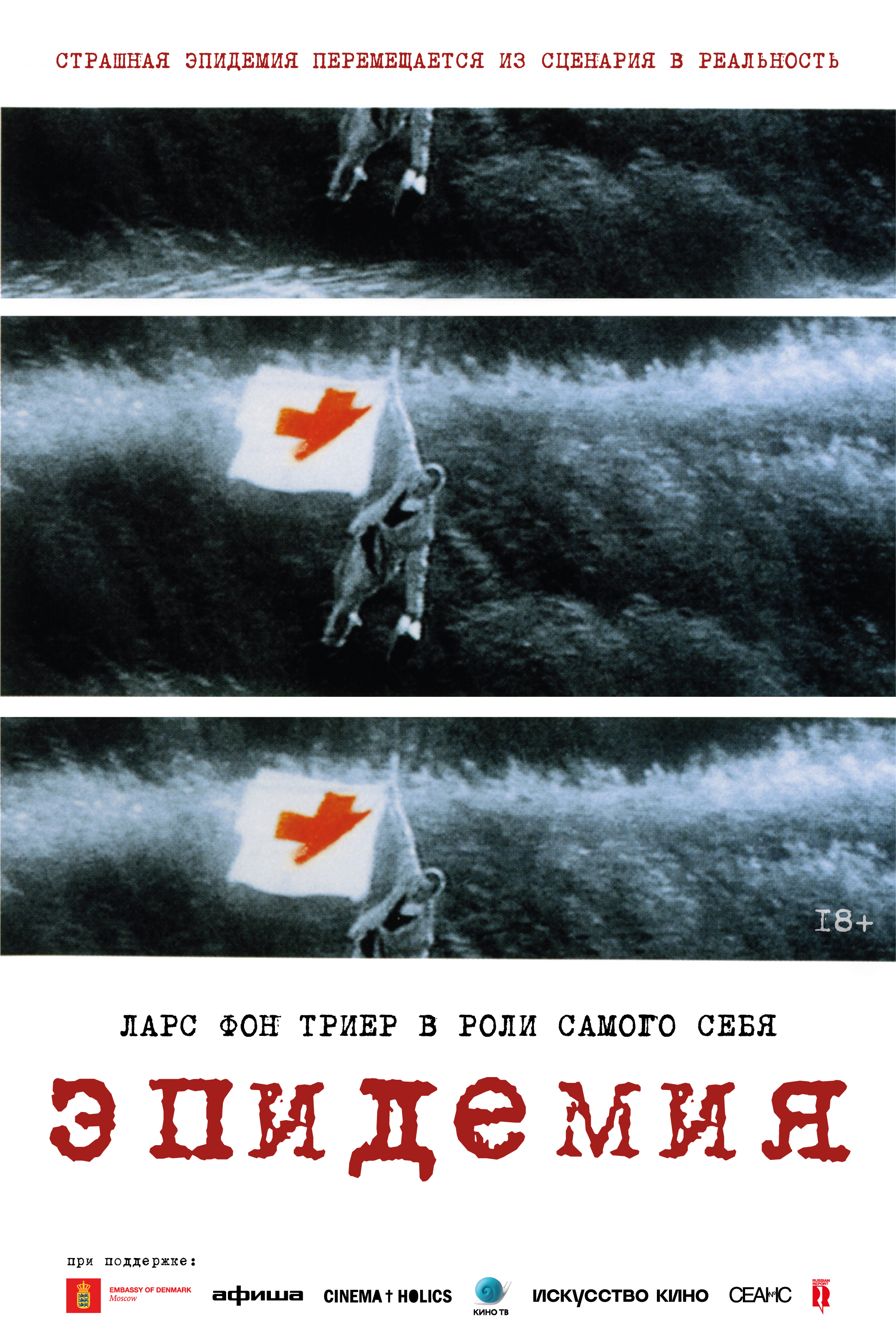

Другие фильмы Ларса фон Триера

Участники

Читайте также

Рекомендации для вас

Популярно сейчас

Как вам фильм?

Отзывы

Два года назад какая-то сумасшедшая выбросила из окна двоих своих детей, а затем выбросилась сама. Приревновала мужа. "Чокнутая", - сказали коллеги. "Медея", - подумала я.

Из всевозможных трактовок образа загадочной колхидской царевны Ларс фон Триер избрал наиболее жизненную интерпретацию мифа за авторством Еврипида, которая и через тысячи лет спустя все еще остается действующей, в сводке новостей обернувшись банальной бытовухой со статьей.

Герои древнегреческих мифов при ближайшем рассмотрении, конечно, пугают неискушенного современника. Инцесты, братоубийства и прочие издержки родственных отношений там цветут и пахнут, прорастая какими-то совершенно жуткого вида плодами. Но, несмотря на слухи (тысячелетней давности) о том, что детоубийство Медее Еврипид приписал за взятку, точность попадания в образ заставляют в этом сомневаться. За деньги или без, но автор древнегреческой трагедии так или иначе вычленил суть природы решительной, сильной и беспощадной женщины.

Безумна ли Медея? Вряд ли. Но в отличие от Триера, снявшего свою картину в сотнях оттенков тусклого, Медея не признает полутонов. Для нее есть или черное, или белое. И потому вся мощь ее любовного чувства, ставшего причиной многих злодеяний, предшествующих рассказанной истории, перерождается в равный по силе антипод. Ненависть ее абсолютна и холодна. Это не преступление в состоянии аффекта, это - единственный выход сознания, которое не признает компромиссов. Медея не зря наделена колдовскими способностями – это отдаляет ее от простых смертных с их возможностями смирения и прощения. У Медеи нет ни того, ни другого, по силе своих страстей она, скорее, античное божество, а потому может и миловать и, что в ее случае более верно, казнить. То, что она совершает – это даже не месть. Она забирает обратно то, что так щедро подарила человеку, не оценившему ни этот дар, ни ее саму.

Тягучая мрачная атмосфера и гипнотический эффект, которые создает тусклая, колеблющаяся картинка стали если не идеальным, то, во всяком случае, художественно оправданным способом визуализации всего нагромождения человеческих страданий, о которых идет речь. Сама героиня – постаревшая, сосредоточенная на собственном горе, великолепно сыграна. Ее символический жест в предпоследней сцене – освобождение от груза беды, и только тогда ее лицо, наконец, искажает горе, которое она носила в себе.

Очень сильно.

Посмотрела "Медею" Триера, вспомнилось письмо Пастернака Цветаевой за март 1926 года, где он признается в любви ей и ее гениальной "Поэме конца":

"Так должны шевелиться губы человеческого гения, этой твари, вышедшей из себя".

"С каким волненьем ее (поэму) читаешь! Точно в трагедии играешь. Каждый вздох, каждый нюанс подсказан. «Преувеличенно - преувеличенно то есть», «Но в час когда поезд подан - вручающий», «Коммерческими тайнами и бальным порошком», «Значит - не надо, значит не надо», «Любовь это плоть и кровь», «Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас», «Расставание, расставаться?» - (Ты понимаешь, я этими фразами целые страницы обозначаю, так что: «Я не более, чем животное, кем-то раненное в живот», «Уже упомянуто шахматами»)".

Весь набор этих цитат из цветаевской поэмы, которыми буквально захлебывается в письме Пастернак, именно о том, что видит внутри еврипидовой Медеи Ларс фон Триер. От шахмат Рока до раненого любовью в живот животного, от "коммерческих тайн" пошлых выгод, резонов, рассчетов до расставания как смерти, безумия и небывалого преступления... Вот такое странное открытие. В Триере много цветаевского. Вышедшего из себя... при том что "Медея" не самый страстный его фильм, скорее, надрывно нежный.