В конце 1950-х в Москву приезжает французский студент Пьер Дюран (Антон Риваль), который влюбится в балерину Большого театра Киру Галкину (Евгения Образцова), подружится с фотографом Валерием Успенским (Евгений Ткачук), окунется в жизнь подпольной Москвы и постарается отыскать своего отца — белого офицера Татищева (Александр Балуев). Последняя картина Андрея Смирнова, которая в этом году закрывала фестиваль «Кинотавр», посвящена памяти одного из первых советских диссидентов, «Александра Гинзбурга и его друзей, кто хотел жить не по лжи». Необходимо предупредить, что по киноязыку это достаточно архаичный фильм, точно не шедевр, однако в иные (самые ослепительные) моменты он демонстрирует такое владение режиссурой, которое не снилось современным российским постановщикам. Так и правда сейчас не снимают.

| Драма |

| 16+ |

| Андрей Смирнов |

| 16 июня 2019 |

| 31 октября 2019 |

| 2 часа 8 минут |

| ok.ru |

Другие фильмы Андрея Смирнова

Участники

Читайте также

Рекомендации для вас

Популярно сейчас

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

Вокзал Сен-Лазар

В конце 1950-х в Москву приезжает молодой французский коммунист Пьер (Антон Риваль), сын эмигрантки, почти без акцента говорящий по-русски. Он живет в общежитии, слушает лекции на филфаке МГУ и знакомится с прогрессивной местной молодежью — фотографом (Евгений Ткачук) и балериной (Евгения Образцова). Помимо культурного обмена Пьер занят поисками сведений о неком Татищеве, предположительно сгинувшем в сталинских лагерях.

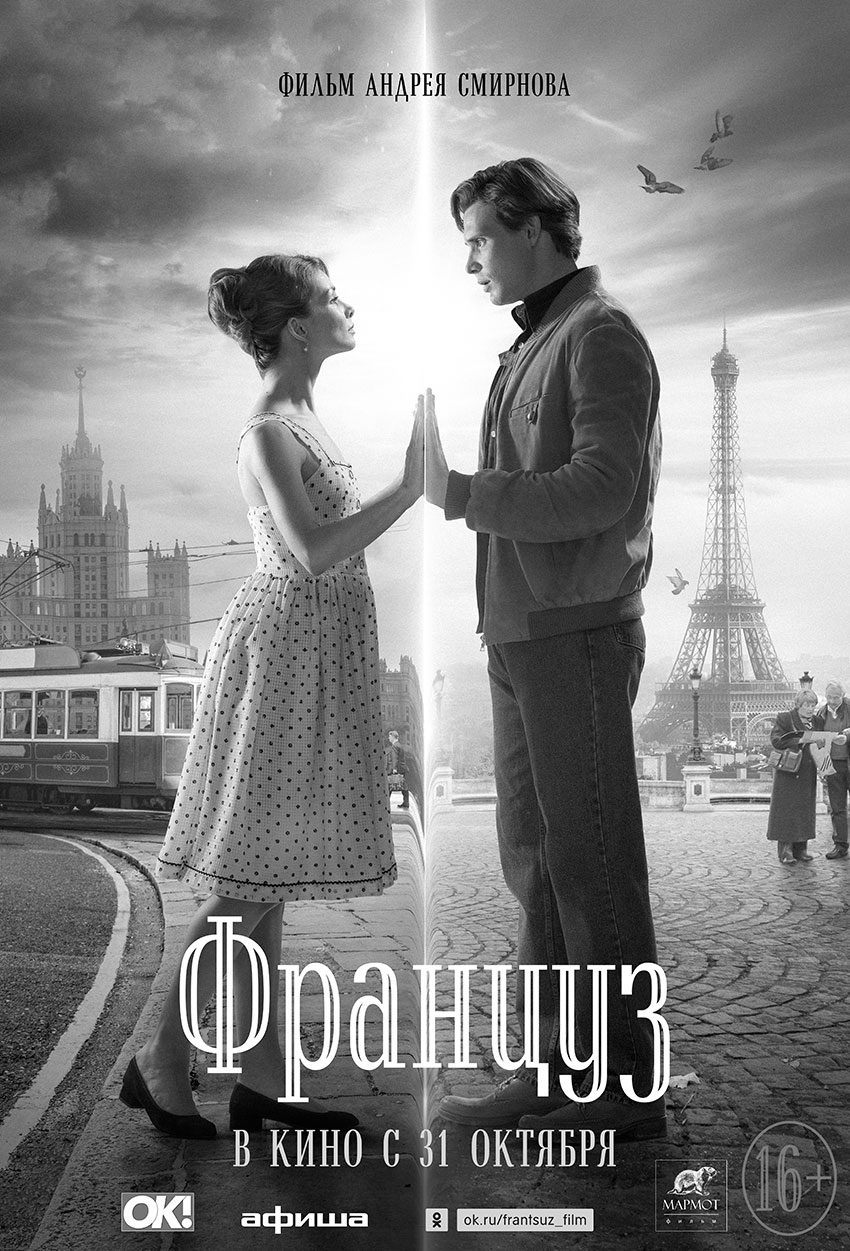

Черно-белый, как и сам фильм, постер, на котором Риваль и Образцова влюбленно смотрят друг на друга через какой‑то луч, видимо, символизирующий железный занавес (у нее за спиной Воробьевы горы, у него, понятно, Эйфелева башня), дает о картине несколько неверное представление. Романтическая линия — схематично набросанный любовный треугольник в духе «Жюля и Джима» — тут действительно есть, но она остается где‑то на втором плане вплоть до финального отрезка, когда о высоких чувствах вдруг от безысходности вспоминают и герои, и режиссер.

По большей же части автор — 78-летний Андрей Смирнов, актер, редко, но регулярно сам пишущий и снимающий фильмы (самый знаменитый из последних, разумеется, «Белорусский вокзал», поставленный им в молодости) — озабочен другими материями. Как и в предыдущей смирновской картине «Жила-была одна баба», речь во «Французе» главным образом идет о так называемых судьбах России, глобальных общественных сдвигах, которые проецируются на частные обстоятельства: на этот раз в фокусе хрущевская оттепель, период для шестидесятника Смирнова по очевидным причинам особенный.

«Голоса» по радио, самиздат (герои читают и даже распространяют прозрачно переназванный «Синтаксис», поэтический альманах будущего диссидента Гинзбурга, памяти которого посвящен фильм), Белла Ахмадулина, Лианозовская группа (герои навещают в мастерской Оскара Рабина и долго за него выпивают), полулегальные джазовые клубы, вернувшиеся из Сибири заключенные и так далее: по итогам XX съезда КПСС столица слегка расслабилась. Но КГБ на месте, как и 60 лет спустя, и, глядя из будущего, режиссер не разделяет робкий оптимизм, вроде бы разлитый в московском воздухе: в психоаналитическом смысле «Француз», вероятно, не столько урок истории, сколько тяжелый разговор автора с собственной юностью и семьей (отец Смирнова был номенклатурным писателем, лауреатом Ленинской премии).

Тем обиднее, что драматургически тут мало что получается. Фильм распадается на эпизоды, которые с большим скрипом складываются в единую картину, а по отдельности выглядят то натянуто, то затянуто, то наивно, то все это сразу. Француз ходит по квартирам заслуженных артистов (Роман Мадянов играет функционера, Михаил Ефремов — бывшего зэка, Наталья Тенякова с Ниной Дробышевой — прошедших через ГУЛАГ дворянок), которые раскрывают ему глаза на разные стороны русской жизни: функционер цитирует Молоховец, зэк пьет водку, дворянки рассказывают что‑то в духе «Анатоль божественно вальсировал». И все это вроде и не страшно, но мы-то не француз, что‑то и сами слышали. Студенческая жизнь — казалось бы, совсем из первых рук — показана не менее условно и шаржево.

Едва ли не самый обаятельный фрагмент фильма — пролог в кафе на набережной парижского острова Сен-Луи, где главный герой с приятельницей провожают товарища на Алжирскую войну: Нотр-Дам, ч/б, французский язык и воздух сразу превращают несколько театральную сценку в какой‑то привет Риветту. Но чем дальше от Сены, тем этот театр становится тяжеловеснее и напыщеннее; когда Пьер доберется до Переславля-Залесского и бараков при хлебозаводе, от Риветта уже останется перестроечный телеспектакль в натуральном актовом зале, с Александром Балуевым в роли настолько китчевой, что ее мог бы спасти разве что Никита Михалков.

Русский француз Риваль не феноменален, но в рамках поставленной задачи вполне хорош. Как, в общем, и прима Большого Образцова, пониженная тут до кордебалета, и Ткачук, единственный опытный киноактер из главной троицы. Не исключено, что если бы Смирнов больше доверился этим героям и этим артистам, чаще оставлял бы их в кадре без присмотра старших товарищей, и фильм получился бы чуть менее высокомерным, чуть более живым, быстрым, сегодняшним. Элегантный и внезапно пронзительный, вопреки всему, финал намекает на то, что это было возможно. Впрочем, как напоминает «Француз», в России много что казалось возможным.

Отзывы

Драматургически фильм не очень удачен, он рассыпается на эпизоды. Но как портрет эпохи он вполне состоялся. Он снят в стилистике фильмов 60-х. Черно-белое кино, снятое оператором Шайгардановым, воспроизводит эстетику фильмов типа "Июльского дождя" (да и киноцитаты там есть), и потому мозаика эпизодов вполне оправданна.

Как всегда у Смирнова, это фильм-месседж, политическое высказывание.

Плакатно, в лоб даны символы. Герой Мадянова, писатель, который ест соляночку, приготовленную по Молоховец, живет в высотке, утверждает, что органы после ХХ съезда уже не те, но при этом убеждает гостя помалкивать и никому не верить. Повсюду заборы и вахты, даже на хлебозаводе -- страна как огромный концлагерь. Девица, мечтающая вступить в фиктивный брак с иностранцем, только бы вырваться из Союза. Вахтерши в общежитии, прослушки, преподаватель марксизма, слушающий вражьи голоса...

Есть совершенно гениальные актерские работы, только из-за них уже стоит посмотреть это кино. Во-первых, Нина Дробышева и Наталья Тенякова, играющие двух дворянок-смолянок Обрезковых, долгое время проведших в лагерях. Сыграли они с долей гротеска, но под этим такая правда образов, что не по себе делается. У меня ком в горле стоял. Во-вторых, фотограф-диссидент Валера Успенский, его потрясающе сыграл Евгений Ткачук. Ну и Балуев в роли Татищева, конечно.

Фильм посвящен Александру Гинзбургу, диссиденту, издателю "Синтаксиса". Это из-за журнала "Грамотей" сажают Успенского, и именно пленки с последним номером этого журнала увозит за границу главный герой. Фильм насквозь литературен (как сама эпоха шестидесятников): вначале отсылки к "Постороннему" Камю (Алжир), потом и сам герой, как посторонний будет смотреть на всю советскую жизнь, героя зовут Пьер, он приезжает в Россию искать отца, отец умирает и т.д. и т.п. Россия -- литературоцентричная страна, так что все это оправданно.

Но главное в фильме не это. В нем воссоздана атмосфера советской жизни. Одним боком коммуналка, а другим концлагерь. И режиссер чуть не криком кричит, что нельзя весь этот гной и травмы заматывать тряпками и затыкать -- нарыв может стать гангреной.

Стоит увидеть даже ради одной сцены!

Провинция 60-х. Переславль-Залесский. Город ссыльных. Зима - как форма бытия. В этом черно-белом мире ссыльных и бывших каторжных даже небо всегда свинцово серое. Лагерный казематно-барачный быт - убогий, беспросветный, унылый...

оттепель - о которой в фильме, сюда как будто не дошла.

И в этой серой повседневности в актовом зале советского дома культуры, в антураже советского плаката за малярным столом и бутылкой «Московской» происходит диалог, ради которого собственно - весь фильм. А потом вдруг в этом убожестве из старого пианино, сопровождающего пионерские линейки и капустники, раздаётся Бетховен - «Лунная соната». И ты понимаешь, что столько ещё Бетховеных, не покинувших на каком-нибудь философском пароходе или ещё как-нибудь нелегально советскую Россию, просто сгинуло в лагерях и бараках, ссылках и застенках.

Ты видишь гениального математика в исполнении Александра Балуева, доказавшего бытие Бога языком теорем - не сломленного, но разбитого, потерянного, опустившегося. Человек, готовящийся почить в этом бесславном мире.

поэтический язык черно-белого кино, ощущение события - в отдельных сценах и эпизодах фильма. Практически передан трёхмерный мир, даже запах, как ты можешь его себе представить.

Безупречная игра Александра Балуева, Михаила Ефремова, Евгения Ткачука. Даже ради этого стоит смотреть.

К сожалению, главный герой истории не получился, игра Риваля - прям «не верю»! Честно говоря, он все испортил. Думаю, поэтому и нет цельности фильма, что отмечают критики. Поскольку он центр картины, все рушится. Он просто никакой...

И тем не менее, в своём главное - замысле, языке, атмосферности фильм состоялся.

Прекрасный, жизненный фильм. Безупречная игра актёров, замечательная режиссёрская работа, настолько всё досконально подобрано, просто не к чему придраться

Фильм, вроде бы, и хорош эпизодами, но сценарного единства ему не достает катастрофически. Каждый отдельный кусочек - достоверен и даже местами поражает глубиной актерской игры (как, например, сцена с персонажем Михаила Ефремова), но цельного фильма не получается. Такой набор "картинок", который весьма условн�о объединяет главный герой Пьер - самая слабая из актерских работ здесь.

За обманчивым названием "Француз" скрывается не что иное, как собирательный образ русского человека прошлого века, а он полон парадоксов: счастье народа, оказывается, не зависит от личного счастья отдельного человека; сын попа может столь же рьяно, как его отец православие, проповедовать марксизм; колымский ссыльный ищет доказательства - казалось бы, оставившего его - бога; талант на русской земле не признается таковым. И вот мы, зрители, европеизированные ровесники века нынешнего, смотрим глазами Пьера, протагониста, на свое прошлое и ищем там свои корни, своего заблудшего отца. Но Андрей Сергеевич далек от того чтобы давать оценки или судить: он рисует хоть и черно-белую, но яркую картину времени, отталкиваясь от вполне насыщенной событиями жизни конца 50-х, попавшую к нему в объектив, в то время как его дочь, Авдотья, выносит российскому обществу весьма однозначный приговор - но оба их фильма оказываются горестно близки нашему времени.