Спектакль в Москве Меня нет дома

Постановка - Эрмитаж

| Драматический |

| 18+ |

| Михаил Левитин |

| 15 ноября 2019 |

| 3 часа 5 минут, 1 антракт |

Расписание сеансов

УчастникиВсе

Как вам спектакль?

Отзывы

Спектакль – о Данииле Хармсе. по книге воспоминаний его второй жены Марии Малич, записано Глоцером В.

В спектакле этом – во всем, что творилось а сцене, было много чувства и темперамента. Легко и интересно.

Перед спектаклем (ведь это премьера) режиссер Михаил Левитин немного рассказал о нем.

Меня нет дома - третий спектакль. который театр посвятил Хармсу в том или ином ключе. И. как было сказано. - последний.

Прощание, и «если прощай- то навсегда прощай». Верно?

это прощание вышло биографичным, смешным и трагическим.

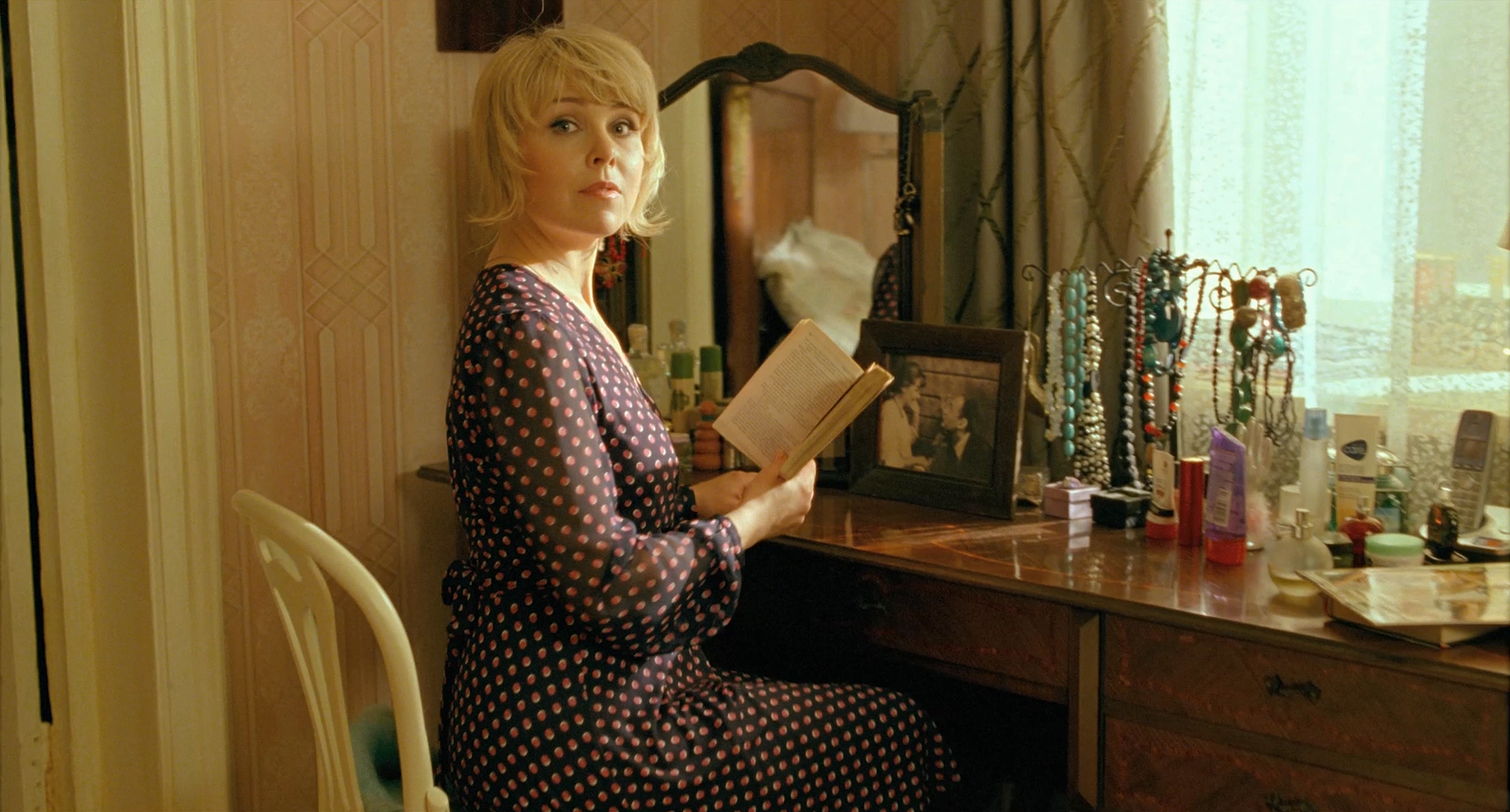

Даниила Хармса представил Станислав Сухарев. Симпатичный и кудрявый.

Он красил ноги на сцене желто-коричневыми полосами, чтоб получились гетры. Они получились.

Актер и художник, в одном лице и в странном костюме доктора-кукольника, да, Хармс носил странные костюмы, все это и актеру к лицу.

Еще на сцене интерьер коммунальной квартиры. Из двух комнат, в одной из которых мы увидим папу Хармса (Борис Романов), народовольца, аскета и чудика, с огромным портретом Льва Толстого, в шапочке и халате. В другой – собственно Даня и Фефюленька, жена его. Маленькая такая, девочка-девочка (Диана Шульмина), куколка-балетница, танцует в ночной рубашке, чулочках, такая щемяще нежная,беззащитная фигурка будто бы, иногда на рубашку накидывает пальто, если нужно на улицу по ходу действия. А так... Да и только

Но у нее есть ипостась другая. Старушка из Венесуэлы. Ольга Левитина, в клоунском гриме, синем парике, мужском костюме являет нам Фефюленьку из Венесуэлы, ту, что надиктовала книгу Глосеру.

Так что..случилось то, что может произойти со всяким, кто побывал на этом спектакле. Я прочитала эту самую книгу Глоцера по воспоминаниям Марии Малич.

Сама виновата, любопытная. Спектакль – мягче, там выбрано то, что…то, что выбрано.

Книга не то чтоб переворачивает представление обо всем. Но там все прямее и чернее

ужасно ужасно..

Но вот о доброте. Например:

«Но мне она показалась очень симпатичной, мы с ней ходили, гуляли. И был случай, когда на талоны давали туфли. Мы пошли с Даней покупать их.

Даня был очень добрый. И он сказал:

— Послушай, я знаю, что ты бы хотела иметь такие туфли. Но, может быть, отдать их Эстер? Все-таки мы с тобой вдвоем, а она осталась одна...

Я говорю:

— Хорошо. Отдай Эстер.

Туфли были элегантные, коричневые. Эстер была в восторге. И очень меня любила. В том числе за то, что отделалась от Дани»

Эстер – повезло, наверное. Но кто знает

Жить и писать книги – это невыносимо интересно. Вот о чем эта жизнь

И спектакль, возможно об этом.

В мизансценах Константин Тумилович и Мария Глянц - огонь!

Самое главное, когда придя из театра сидишь над чистым листом после спектакля – это начать отзыв. Казалось бы – делов-то. Так мол и так, сейчас разберу все ваши ходы, сейчас устрою вам разбор полетов, так что держитесь.

А потом думаешь про себя – вот ты тут, молодец такой, сел и за пару часов накропал красивый текст . А ничего, что кто-то другой годами вынашивал замысел. А еще кто-то учил и репетировал роли. Выглядывал из-за кулис, волнуясь, как принимает зал. Понимаешь ли ты, критик и самоед, когда пишешь свои строки отзывов – что кто-то другой, волнуясь, после спектакля шерстит театральный интернет, решая, складывается ли его актерская судьба?

Поэтому на самом деле отзывы писать жутковато. Ведь чем больше узнаешь о жизни театра, о трогательной актерской душе – тем сложнее и страшнее писать после каждого спектакля. Нет, конечно, всегда есть отзывы навроде «была с тремя детьми, все очень понравилось», или «зашли по дороге с компанией, было скучновато». Только зачем так писать? Зачем писать так, когда внутри тебя, по выходу из зала, целая вселенная мыслей, чувств, переживаний?

Я – человек из зала. Не критик, не блогер, не модный театральный журналист. Я буду писать правду, и уж извините, что она у меня - своя. Не будучи ни разу человеком театра, я всегда пишу так, как видно из зрительского кресла. Ряду в седьмом. Или лучше одиннадцатом. Потому что там – настоящий театр, которого не видно «друзьям театра» из первого ряда.

Знаете, а зритель не обязан быть корректным. Он может свистеть, или, в зависимости от культуры – кидаться помидорами. Он может подарить цветы, а может просто уйти в антракте. И я - зритель. Не человек театра, не «друг» из первого ряда. И могу уйти окрыленным и возвышенным, могу сесть ночью писать текст о сумасшедшем спектакле, а могу – наоборот - не заметить его. Это мое право, право зрителя. Который просто очень любит театр. Но остается зрителем. И есть театры, которые я очень люблю…

«Эрмитаж», безусловно, один из них. Я хожу туда с детства, и конечно видел все постановки главного режиссера – умного, интеллектуального Михаила Захаровича Левитина, где-то начиная с начала 80х. Режиссер он уникальный – не «выносящий мозги», не кичливо стремящийся отличиться, как любят порой модняцкие мастера – а заставляющий думать. Режиссер, у которого есть ключик от твоей собственной головы и который умеет ее включать.

Первым спектаклем, который я посмотрел в «Эрмитаже» - был «Хармс! Чармс! Шардам!» - своего рода «чайка» театра, которая уже тридцатилетие не сходит со сцены. Спектакль, кторый открыл нам Хармса. Это сегодня «Голубая тетрадь» Хармса – хит продаж на всех полках книжных магазинов. А тогда, в 80е, Хармса мы не знали – режиссер сам по крохам собирал его труды, отбирал лучшее, складывал из них спектакль. Лучшие артисты театра – Любовь Полищук, Роман Карцев, Евгений Герчаков, Юрий Чернов – бережно репетировали незнакомые тексты.

Тот, первый спектакль 80х - вышел «концертным». Он открывал для нас лучшее в Хармсе, заставлял искать его тексты в рукописях и модных тогда ксероксах, и это и было главным. Ах да, и еще – этот спектакль очень многих, таких как я, заставил полюбить и Хармса, и Левитина, и театр. И это уже надолго, такое через всю жизнь с тобой.

Но концептуально – это был концерт. Набор номеров, тематически соединенный в группы, названные режиссером «Школами клоунов». Земную, небесную…и американскую, которая, наверное, должна быть где-то посередине. Это был лучший спектакль 80-х годов. И с тех пор люди начали ходить в «Эрмитаж», хотя назывался он тогда совсем по-другому – театром миниатюр.

Я далек от того, чтобы в отзыве рассказать всю историю театра. Наверное, читателю важно знать только две вещи. Что Левитин много преподавал в театральном – и каждый раз почти весь выпуск потом забирал к себе, в актеры. И что новая молодежь приходила в театр уже своей, «левитинской». Появлялись новые звезды, в театре выросла своя прима – потрясающей драматической силы артистка Ирина Богданова. Одновременно режиссер ставил все новые и новые спектакли. И что любимой темой режиссера в это время стали друзья Хармса – оберриуты. Он понимал их всех – Введенского, Олейникова, он словно ощущал их изнутри. Наверное, долгие годы Левитин был единственным и самым сильным экспертом по этой теме, хотя одновременно он ставил и классику – в театре появлялись замечательные постановки по Фазилю Искандеру, Булгакову, Бабелю. Это были сильные, громкие и одновременно очень сложные спектакли, насыщенные мощной режиссерской работой – «левитинками», как любители этого театра стали любя называть оригинальные находки режиссера.

Но советские времена агонизировали перестройкой, затем лихие 90-е, и необходимость нового спектакля по Хармсу стала очевидной. Второй спектакль разочаровал зрителя, пришедшего в знакомый театр за второй порцией «хихикалок» - неожиданно для жаждущих продолжения веселушек это был спектакль-заклинание. Молодого Левитина, которому еще недавно в компании с Хармсом было просто весело – увы, больше не существовало. Вместо него мы видели взрослого режиссера в поисках магического заклинания, сильно действующего слова. В которое, приблизившись к Хармсу на расстояние общей души – нельзя не поверить.

Левитин и пытался это сделать – с усилием души и надрывом сердца – но в том спектакле с гениальным Юрием Беляевым режиссер так и не нашел чуда - фразы, способной управлять жизнью. Это чудо – Красный платок – появится лишь в третьем спектакле. И до него было еще долгих 18 лет….

Я шел на третьего Хармса, пытаясь угадать, где именно режиссер устроит перекличку с прошлыми спектаклями. Он часто делает «подарки» внимательному зрителю, мы их называем «цитатами». Иногда артист появится в костюме из другого спектакля. Бывает, на сцене что-то делает «забытый» на вчерашнем спектакле чемодан. Иногда реплики, мизансцены. И конечно, я не сомневался, что так будет и сейчас.

Что это будет? Бочка, на которой сидел 30 лет назад Герчаков? Пожарная доска с ведрами? Уникальный занавес? Традиционно ждущие уже на сцене зрителя артисты? Я вошел в зал…и вот….

Табуретка! Цвет одной из табуреток, нарочно выбивался из остальных, это был цвет табуретки, на которой сидел (ой, лежал) Карцев в первом спектакле! Музыка, тщательно обработаная, но такая знакомая музыка из первого спектакля! И чудо началось.

Я не сомневался, что в третьем «Хармсе» не будет приглашенных артистов. Для режиссера было важно сыграть спектакль «своими» артистами, выдать в зал ту самую энергию, которой просто нет у посторонних.

Я писал как-то, чем артисты Эрмитажа отличаются от всех-всех остальных. Вы можете уйти из зала. Весь зал может уйти из зала. Кресла, ковры и сам зал можно вынести из зала. Но они доиграют спектакль – для себя. Им очевидно нравится то, что они делают. Им в кайф.

Главную роль – самого Хармса – играл Станислав Сухарев. Артист удивительной пластики и голосовых интонаций. Хотя, стоп. Секундочку.

Дело в том, что у Левитина (особенно у Левитина молодого) была особая философия «Школы клоунов». Клоуны и клоунессы были четко закреплены за определённым амплуа. Это постоянство образа каждого из артистов очень нравилось зрителю, по сути это было своего рода режиссерским приемом – на новом спектакле, в новом пространстве и с новым сюжетом, мы видели совершенно знакомый нам образ. И череда замечательных спектаклей превращалась по сути в «сериал», в котором никак нельзя пропустить очередную серию. Но главное – это делало артистов родными, узнаваемыми, и зритель шел в зал, где ему тепло и все знакомо.

В новом спектакле Сухарев играл Хармса. Не клоуна в роли Хармса. (Не было и намека на фразу «я не Пушкин, я только играю Пушкина» из прошлогоднего спектакля «Цари».) Сухарев бесподобно играл самого Хармса – настоящего. Трогательного, беззащитного, не от мира сего человека. И мы верили, что на сцене – настоящий Хармс, вот именно таким он и был.

Рядом с Хармсом-Сухаревым - его жена в исполнении Дианы Шульминой. И запомните это имя. Эта девушка не могла быть никем как не актрисой. Она дыханием чувствует пространство сцены, идеально играя в паре с любым из артистов. Она гальванически сцепляется с партнером по сцене, и ее ответные реплики партнёрам - это музыка, это танец слов и тонких жестов радости, это смесь слез и стриптиза. Эта девушка играет красиво. Она придает сцене блеск, она начищает медный пятак литературного смысла золотым блеском актерского искусства высшей пробы. Я буду внимательно следить за ее дальнейшими работами, и уверен, что это будущая звезда.

Сильно сыграл Константин Тумилович – это была очень качественная, импровизационная игра, при этом артист моментально перестраивался в зависимости от характера и роли. Немного потерялись талантливейшие Василий Корсунов и Сергей Бесхлебнов, практически незаметна была Анна Богдан - но к их актерской работе у меня нет претензий, мне кажется, в пространстве текста им просто не нашлось достаточного места – надо ждать следующих спектаклей. Но в целом, молодежь безусловно переиграла наставников. Что нас, зрителей, только радует. Ведь значит - они уже наши, эрмитажевские.

И вот настало время рассказать о восходящей звезде Эрмитажа – Марии Глянц. Если вы можете представить себе страсть, женственность, соблазнение и распутство, помноженное на кокетство и манерность, и все это заключенное в спортивное тело только что сошедшей с танцпола отличницы по спортивной гимнастике – вы примерно получите нужный образ в в своей голове. Мария играет, как это принято у Левитина, несколько ролей в одном спектакле. Играет, отдаваясь действию, живет на сцене, при этом отлично поет, потрясающе двигается, и… откровенно дразнит зал. Интересно, что в сценическом движении, даже просто перемещаясь по сцене, Глянц передает манеры 30х, словно подсмотренные из немого кино – и жеманность, и движения рук и пальцев, и такое знаете ли задумчивое лицо, к которому не хватает длинной сигареты в дамском мундштуке. А как она владеет голосом – здесь не просто нюансы гармоник и интонаций – здесь умение говорить, как петь, что-то, идущее от меерхольдовского театра.

Сильно «добавила» в игре и Екатерина Тенета. Зная ее по пьесам времен оберриутов, я привык видеть в ней королеву неожиданностей, вскриков и ужимок – но теперь передо мной предстал драматический талант с потрясающим «актерским чемоданчиком» - глубоким и сильным голосом, умением филигранно петь, держать зал, потрясающей мимикой и умением играть уголками губ с полуулыбкой, уникальной динамикой громкости подачи реплик , взаимодействием с коллегами и потрясающей актерской работой в фоне. Я и не знал, что Тенета настолько талантлива как драматическая артистка, и думаю, ее талант будет продолжать раскрываться.

В целом это была отличная и цельная игра спетого коллектива, разве в спектакле по Хармсу хотелось бы видеть Аллу Черных – вот у кого в голове сидит кроме озорных чертиков еще и пятеро оберриутов… Алла умеет играть и совсем смешно, и совсем грустно. Но я – умник из зала. Я не режиссер.

И еще немного слов о режиссере. Чтобы понять, насколько сильная и качественная режиссура у Михаила Захаровича, одних «левитинок» недостаточно. Я накануне был в Твери, смотрел спектакль в местном академическом театре, поставленный, к слову, старшей из династии Ефремовых. (Не волнуйтесь, я зритель, мне ругать авторитетов можно. Ведь кроме меня в зале еще несколько сот мест, им понравится). Я впервые увидел, что в Твери можно показывать спектакли, где актеры просто читают текст со сцены. И для меня возвращение в зал родного театра было как глоток воздуха….

Левитин захотел вместить в последний спектакль всю жизнь Хармса. Такая концепция - от рождения до смерти. В один спектакль. По-другому и быть не могло – этот спектакль – результат многолетнего сидения над книгами. Обдумывания, выстраивания концепций. Но как можно было вместить в три часа всю жизнь уникума? И стал бы спектакль динамичнее, если бы режиссером был взят только один эпизод, как, скажем, в спектакле по Эрдману? И был бы тогда он настолько интересен?

Нет, по-другому и быть не могло. Сегодня – не могло. Время новой талантливой молодежи. Время надежды. Время итогов. Этим спектаклем режиссер подводил черту. Он прощался с Хармсом, как когда-то простился с Одессой. И мы видели, завороженно сидя в зале, это прощание. Главное, чтобы не прощались с нами, с новыми пьесами, постановками. Потому что это больше чем любовь.

И может поэтому в конце, когда артисты одним за другим выходили на сцену, продолжая, по традиции, оставаться в образе, и наверное уже должны были начаться аплодисменты…их не было! Зал смотрел как завороженный…И только Константин Тумилович, жестом показав залу что можно – вызвал бурю рукоплесканий театру, режиссеру, артистам…и Хармсу.

А еще я грущу. Не потому, что Хармса больше не будет. А потому что когда из театра уходит и Одесса, и Хармс, и Любовь Полищук, Роман Карцев и Геннадий Храпунков, Сергей Щепачев - это само время начинает прощаться с нами. И я очень хочу, чтобы это прощание было долгим. Долгим-долгим….

PS Выходя из зала, я увидел, как волновались, вместе с режиссером за успех, его помощники и артисты, не занятые в спектакле – Сергей Олексяк с женой-красавицей Ириной Токмаковой (которая просмотрела весь спектакль у него на плече), Алексей Шулин, Евгений Фроленков. Проскочила мимо воздушная и невообразимо приятная Алевтина Пузырникова, пробежала кого-то поздравлять Екатерина Варченко. Если бы вы видели Катерину вне театра со всеми ее рациями, виджетами и гаджетами, вы бы точно решили, что перед вами суперагент. А это всего лишь помощник режиссера, который, похоже, в этот момент на связи со всем театральным миром…

Популярность «Эрмитажа» навечно связана с магией места. После закрытия его здания в одноименном саду и похода на премьеру «Тени» в бетонном кубике на склоне ст. м. «Кутузовская» для меня театр как бы умер. Но память о лучшем (в моем рейтинге) хармсианском спектакле Москвы «…Школа клоунов», который смотрел еще с Полищук, Черновым, Карцевым, подвигли купить билет на спектакль «Меня нет дома». Все плохое началось с вестибюля. Жалкий интерьер успешно конкурирует с безликим экстерьером Нового Арбата. Внутренности здания напоминают заброшенный супермаркет. Вздохнул облегчённо, лишь войдя в зрительный зал, каким-то чудным образом воссоздающий приятную запущенность родного дома «Эрмитажа». Но вздохнул рано. Имея на руках билет в первом ряду посередине, обнаружил, что сижу в третьем ряду: передо мной выстроились еще два ряда стульев для «приглашенных»! Попытался жаловаться. В пользу театра скажу, что жалоба была воспринята моментально, и меня тут же пересадили в квазипервый ряд, правда сбоку, благодаря чему в дальнейшем уже не видел половины сцены из-за стоящего в ее центре стола, плюс некуда было девать ноги, так как стул упирался в подставку для софита (плюс постоянный риск ненароком его снести!). Тут плохое кончилось, и началось хорошее. Спектакль состоит из смеси рассказов Хармса и воспоминаний его жены. Веселый тон спектаклю призван вначале задать известный отчет Хармса про его рождение. Но это «обманка» – в целом решение постановки жуткое, хотя вполне прозрачное: Левитин строит все на контрасте между феерическим творчеством Хармса и зависшем над ним ужасом внешней жизни (даже внутренний дискурс «горло бредит бритвой» куда-то пропал). Несмотря на это, смеху в зале было много, но, идя на спектакль, готовьтесь к тому, что это не столько Хармс, сколько про Хармса. Если без спойлеров – то все талантливо, пригорошни сценических находок, замечательная игра актеров (это не когда Смоктуновский или Любшин, а когда забываешь, что на сцене – просто люди, которые через три часа пойдут домой или куда там еще). Кстати, о времени. На заднике декораций - часы с настоящим временем. Риск или уловка Левитина? И еще - музыкальная цитата из «Школы клоунов» с их по-Хармсовски гениальной музыкой. Мне повезло и с концовкой – в том числе, благодаря пресловутым «приглашенным»: раскланивающиеся актеры на сцене светились счастьем, обменивались взглядами и жестами с близкими людьми в зале. Правда, трехсекундное появление на сцене Левитина в его фирменном шарфе напомнило из Хармса: «вы то появляетесь, то исчезаете…» В общем, премьера удалась, и театр (для меня) не умер. Осталось подождать лет 40 до его возвращения (в Сад). Но есть одно но… «Школу клоунов» (чистый Хармс) я смотрел пять раз, «Белую овцу» (слегка разбавленный Хармс) - раза два или три. «Меня нет дома», ИМХО, можно смотреть лишь один раз. Замечательный, но один.

в Театре Эрмитаж премьера, спектакль по Хармсу "Меня нет дома". С Хармсом, понятное дело, надо либо с любовью, либо никак. Спектакль мне понравился, режиссёр Михаил Левитин попал, он и вообще, мне кажется, « на одной волне» с Хармсом.

Мы ходили с подругой, плохо знакомой с творчеством театра Эрмитаж, поэтому жанр спектакля она определила как «в принципе, было смешно, но были элементы трагедии».

Я, со студенческой скамьи фанатка Левитина, скорее определила бы наоборот как драма в фирменном эрмитажевском стиле «с элементами комедии».

Естественно, юмор здесь построен на гротеске и всяких несовпадениях, понятных только 18+. Это сюр, театр абсурда, цирк для взрослых, грустная клоунада.

3 часа действа покрывают собой всю жизнь Хармса от знакомства с будущей супругой до самой смерти. И даже немножечко после.

Актеров буквально осыпали цветами. Да, мне понравились исполнители главных действующих лиц- Станислав Сухарев и Диана Шульмина, но все-таки особо хотела бы выделить Ольгу Левитину, сыгравшую вторую жену Хармса Марину Малич-Дурново в старости. Сильнейшая женская роль, с драматизмом и самоироничный, очень мощная роль, которая оставляет за собой след.

Низкий поклон режиссеру, Михаилу Левитину, погрузившего зрителей во внутренний мир этого сложного героя.

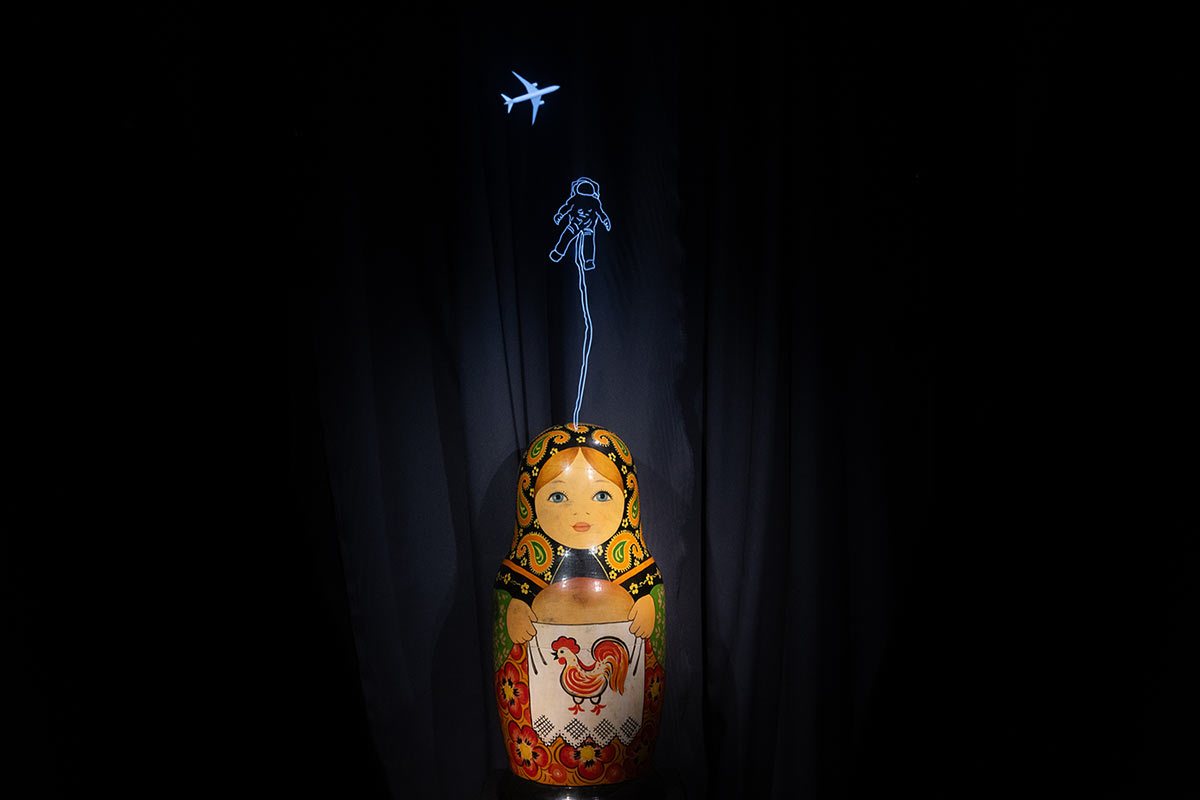

Третий раз в своей истории московский театр Эрмитаж обращается к тематике Хармса. Когда-то это был спектакль "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов"; (Тот спектакль с Любовью Полищук и Романом Карцевым удалось посмотреть. Ходила целых два раза), затем был спектакль "Белая овца"(он попал на период для меня не связанный с театральной жизнью), и вот теперь главный режиссер театра Михаил Левитин решил снова обратиться к теме Хармса, разнообразив постановку не только произведениями Даниила Ивановича, но и воспоминаниями о нем его отца — Ивана Ювачёва, и супруги — Марины Дурново (в период замужества за Хармсом носившей девическую фамилию Малич).

Спектакль Эрмитажа похож на большое лоскутное одеяло. Причем лоскуты из произведений Хармса — это яркая разноцветная ткань, а все, что касается скрепляющих их воспоминаний Марины Малич — коричневая ветошь, тряпки, которые собирали в своем промерзшем голодном доме молодые супруги, чтобы хоть как-то защититься от нужды и холода.

В постановке использован интересный и очень разумный ход — роль Марины исполняют сразу две актрисы: одна воплощает ту, что была весела, молода, возвышенна, ту, что была женой Хармса (Диана Шульмина), вторая (Ольга Левитина) — постаревшая владелица воспоминаний, давно покинувшая Россию, частично забывшая язык, но не забывшая обид, нанесенных семье тоталитарным режимом.

Есть в этом покрывале еще и третий тип материала — грубое черное сукно, это вкрапления воспоминаний отца Хармса — Ивана Ювачёва. Отец жил в одной квартире с сыном до самой своей смерти в 1940 году. В юности, увлекшись идеями народовольцев, принимал участие в деятельности их организации, за что был сослан царским правительством на Сахалин, где познакомился с А.П.Чеховым. Судьба отца отдаленно напоминает судьбу Достоевского: от революционных идей перешел к духовным поискам и вере в Бога. Свое отношение к Богу, к мистике, пророчествам, логическим предсказаниям, нумерологии, кабалле, буддизму, умение довольствоваться малым в повседневной жизни отец пытался передать сыну.

Вот из таких разных материалов скроено полотно спектакля. И мы видим сложную пестро-черную жизнь странного, не похожего на других человека.

Как только попадаешь на лоскут хармсовских фантазий — всё звонко и весело. У театра Эрмитаж есть какой-то особый дар — из читаемых с листа грубоватых абсурдно-бестолковых текстов получать феерически веселые сценки:

вот летят на асфальт с крыши два человека перед глазами двух, живущих на разных этажах соседок, по странному стечению обстоятельств имеющих одинаковые имена и отчества — Ида Марковна;

вот жена профессора пытается зарыть баночку с прахом мужа в саду 1-ой пятилетки, а потом засыпает на ходу и во сне встречает Льва Толстого с ночным горшком;

вот и четвероногая ворона, у которой, собственно говоря, пять ног, рассыпает кофе перед лисой.

...и сыпется этот горох неправдоподобных, но уморительно-смешных в исполнении артистов историй. И чередуется он в начале с радостными воспоминаниями юной Марины Малич, а затем радость меркнет и возникает полная непроглядная серость последней холодной военной зимы.

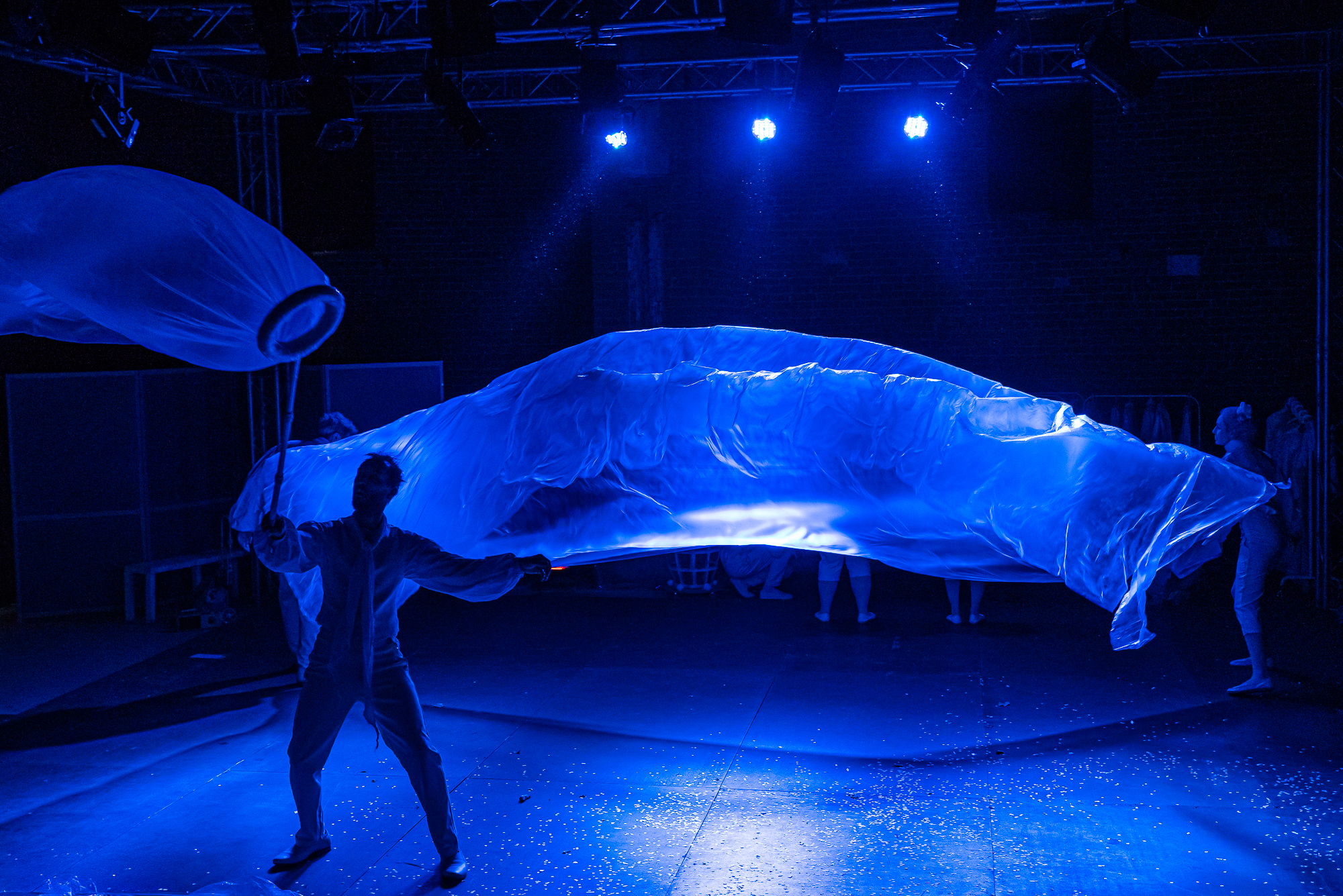

Неровный трепетный свет, как дрожащий огонек задуваемой ветром свечи. Задули жизнь человека, но остались согревающие воспоминания его близких и яркие огоньки его собственных творений. Нормален он был или нет? Сам трепетал, как свеча, то вспыхивал, то почти угасал.

Литературное направление, в котором творил Хармса, мне не близко. Для большинства его коротких произведений мне нужен проводник, чтобы ощутить не голый, временами неприятный абсурд, а веселость этого абсурда. Театр Эрмитаж для меня отлично справился с ролью такого проводника.

Огромная благодарность театру за постановку.