| Драматический, Читки пьес |

| 16+ |

| Марина Перелешина |

| 1 час 30 минут, без антракта |

УчастникиВсе

Как вам спектакль?

Отзывы

Поставлен по книге о лагере на Соловках. Будучи там в 2009, я побывал на экскурсии про Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). И когда у Прилепина вышла книга о нем, прочитал ее большой фрагмент в «Русском репортере».

Книга называется «Обитель», а спектакль — «Обитель, 16-я рота». На местной фене отправиться в 16-ю роту значило погибнуть, через расстрел или через самоубийство, не важно.

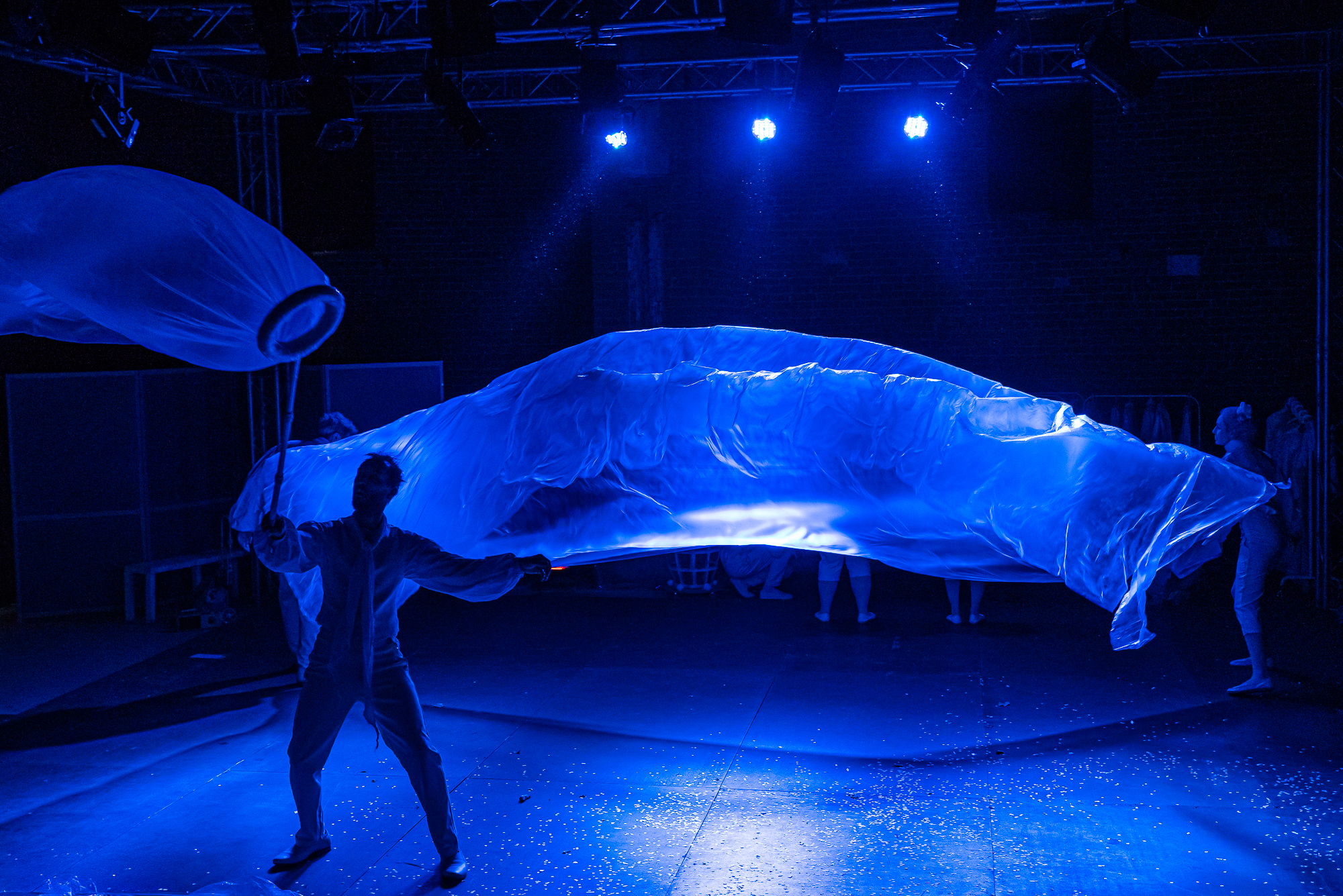

На сцене — только мужчины: актеры Андрей Филиппак, известный по кинокартине «ЖЖ», и Алексей Шутов, а также лидеры дружественной Захару Прилепину рэп-группы 25/17 и два гитариста.

Спектакли Активный театр на этот раз идут в Боярских палатах СТД РФ (Страстной бульвар, 10). Обстановка как в лофт-пространстве, где декораций не ждешь. Но зрелище не превращается в художественную читку. Есть песни. Есть диалог со зрителем, включая предварительное анкетирование.

Многие люди читают не ради самого чтения, но чтобы познавать. Отсюда потребность в сжатости, спрессованности, плотности произведений... другими словами, потребность в кратчайшем пути. Так что формат явно находит своего зрителя: в зале обнаружилось только два свободных места! А между тем «Активный театр» вряд ли дотируется государством: по крайней мере, билеты в него стоят тысячу двести руб.

Однако краткость не равна обрыву фрагментов на самом интересном месте. Вот как быть, к примеру, с такой ситуацией?

«…И только спустя минуту вдруг понял, что и он тоже, вместе со всеми, стоит здесь, облизывая дождь с губ, желающий только одного — жизни.

Хотя одно, удивительное чувство жило в нём: что все, стоящие сейчас на коленях, стоят за дело, и лишь он один – за так: просто не желает ослушаться и готов разделить общую вину.

Ничего не произнося, Эйхманис пролетел — свирепый, с обнаженной шашкой — вдоль рядов.

Конь под ним ликовал и всхрапывал.

Страх, распространяемый его движением, был вещественный, почти зримый: этот страх можно было резать кусками, вместе с людьми.

Чайки уже не просто кричали, а дразнились то человеческими, то звериными голосами.

Блэк узнал понятную ему речь и вдруг с бешенством залаял в ответ – а чайки залаяли на него.

Эйхманис рубанул шашкой невидимую цепь — и в тот же миг, раскрутившись со шпиля, зайдя по-над головами, посыпал крупный, как ягода, дождь».

На этом полный обрыв перед новым эпизодом. Но чем кончилось-то? Неизвестно. Нарезали страх кусками, и после такой сервировки не дали попробовать само блюдо. Хотя скорее всего нет продолжения и в самой книжке.

Если б прислушались, сразу осознали бы: всё, что вокруг вас, — какофония! Какофония и белибердовы сказки! И варвары, изъясняющиеся на неведомом наречии, решившие обучить нас — нас! — своему убогому языку! Своровали всё — страну, свободу, Бога… Теперь ещё и язык воруют — у меня в голове навалены эти слова, торчат углами…

Этот монолог почему-то запомнился больше всего. А слово «какофония» было произнесено так выразительно, что я прямо в зале успел составить в уме пожелание, чтобы слово «какофония» писалось отныне «какафония» или сокращенно «кака».

Публика туда ходит, вероятно, особенная, не типично театральная: в зале на восемь человек перед мной приходилось четыре бритых затылка.

Однако я тоже — из особенной публики, а в годы перестройки прочитал множество мемуаров о лагерях: Шаламова, Гинзбург, Волкова, Солженицына. Настроя названных авторов в спектакле нет. Я отправился на просмотр, намеренно не поужинав. Но на обратном пути понял, что даже столь небольшие жертвы вживления в обстановку были совершенно напрасны и завернул в Макдональдс. А это говорит о чем? Всё получилось более комфортно, чем ожидалось. Я возвращался через Пушкинскую площадь, которую превратили светомузыкальную инсталляцию «Музыкальный лес», и не вперивался в уютные огоньки ошалелым взглядом. Некоторые несомненно запишут это в достоинства постановки.

Сравнить же ее буквально не с чем. До сих пор на московской сцене в лагерном жанре шел лишь спектакль «Современника» по мемуарам Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Но и его не видел. Подобный спектакль в моей жизни в первый раз.