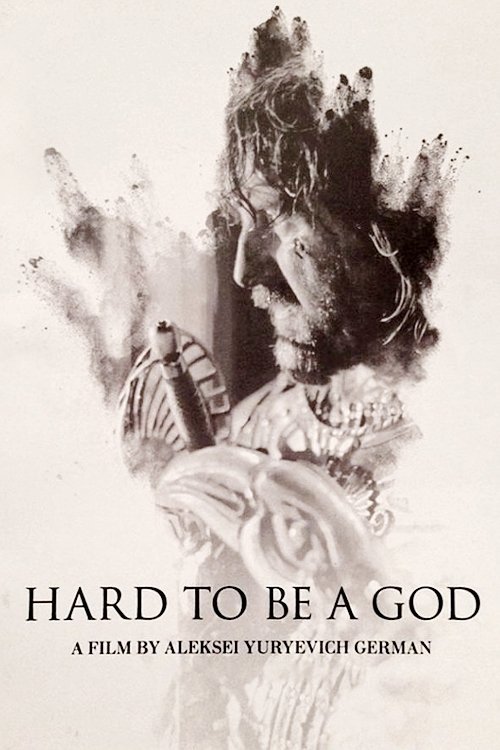

Все отзывы о фильме «Трудно быть богом»

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

В неопределенном будущем земляне обнаруживают за пределами Солнечной системы обитаемую планету, чья цивилизация вроде бы находится на пороге Ренессанса, и забрасывают на нее отряд ученых-наблюдателей. Культура инопланетных собратьев при ближайшем рассмотрении оказывается глухим Средневековьем, готовым вот-вот обернуться повсеместным кровавым террором. Дон Румата (Ярмольник), один из землян, которые наблюдают за творящимся ужасом, несмотря на клятву о невмешательстве, начинает все чаще тянуться к мечу.

Наверное, нет нужды объяснять, что «Трудно быть богом» такая же научно-фантастическая антиутопия, как «Мой друг Иван Лапшин» — милицейский триллер, а «Хрусталев, машину!» — драма про «дело врачей». Текстура и речь в фильмах Германа всегда были важнее драматургии, сплав ностальгии (если только бывает ностальгия по ужасу) с коллективным бессознательным — значительнее сюжетной канвы. Его кино оседало в памяти не историями и идеями, а звуком выпавших из кармана монет или видом сапога, ступившего в лужу. Каким бы аллегоричным ни было германовское Средневековье в «Трудно быть богом», оно начисто лишено этой основы, которую в предыдущих фильмах на тактильном и слуховом уровне мог считать любой, даже постсоветскийчеловек. Грубо говоря, режиссер впервые принимается строить исключительно свой выдуманный мир, и, несмотря на проработанность этой фантазии, ей явственно не достает скрепляющего всю конструкцию вещества. Кропотливо делавшийся долгие годы «Трудно быть богом» парадоксальным образом вышел самым несовершенным из больших фильмов Германа. Переозвученные реплики силятся попасть в губы актеров, но все больше пролетают мимо, великие операторы Ильин и Клименко и вовсе снимают каждый свою картину (и даже если это не так, от этого ощущения никуда не деться). Кажется, что трехчасовой сочащийся кровью, потом и говном «Трудно быть богом» — это отчаянная, во многом впечатляющая, но безуспешная попытка найти в этой грязи фильм великого режиссера. Когда с экрана в очередной раз доносится классическое германовское «тру-ля-ля», кажется, что он совсем рядом, буквально за углом. Но, как и Пастернак, чьи строчки в какой-то момент силится вспомнить Ярмольник, он, судя по всему, остался на другой планете.

Ничего общего с книгой данный фильм не имеет. Автор пользуется известным произведением чтобы привлечь внимание к своему, если так можно сказать, творчеству.

К середине фильма ушло пол зала и правильно сделали! Я же как дурак решил досидеть до конца и дождаться чуда, но оно не произошло!

Не тратьте свои деньги, а главное время на данную бездарную, скучную и противную картину.

На протяжении 3 часов наблюдал бессмысленные, мерзкие, отвратительные вещи...тяжело досмотреть до конца, но каким-то образом под конец фильма все встаёт на свои места, в этой ужасной картине отображена наша жизнь...удивительный феномен. Хочется поставить и 1 и 5. В общем, это кино далеко не для всех!!! (тем более не для детей и особо впечатлительных), но ценителям понравится!

Ярмольник в дерьме, или Герман о Возрождении в тумане...

Бесспорно, высоко художественный фильм. Но столько дерьма в одном фильме я никогда раньше не видел. Естественно, трудно быть богом в такой ситуации, так же как трудно быть зрителем... Экскременты в тумане доминируют в картине. Мне трудно представить человека, кото�рый бы в здравом уме пересматривал картину в свое удовольствие: ведь это большая тяжелая говняная работа...

Сходил, называется, в кино. Сразу скажу, что как только слышу слово «гений», то испытываю потребность сплюнуть в неподходящее для этого место. То есть куда угодно. Ничего не поделаешь — воспитание.

Мне, разумеется, говорили, что Алексей Герман гений. Но, думал я, ведь и Михалков был гением! И Тарковский гений! А кто-то мне даже рассказывал, что Тарантино, Джармуш, Фон Триер, Франсуа Озон тоже считаются гениями, и стоит только досмотреть до конца их фильмы, как король тут же перестаёт быть голым и прекращает раздражать откровенностью собственных форм, призванных сокрыть отсутствие глубокого (а, стало быть, труднодоступного зрителю) смысла.

Честно говоря, у меня этого почти никогда не получалось. Король как был голым, так и оставался им вплоть до финальных титров. На этом фильм, как правило, заканчивался, и я уходил в меру разочарованный бухать в Последнюю Каплю.

Дело в том, что до просмотра «Трудно быть Богом» я был (и остаюсь) приверженцем старой голливудской школы, где герои однозначны и выпуклы, злодеи безумны, а силы добра побеждают не числом и напором, а врождённой способностью вопреки всему обращать зло себе во благо. Я фанат фильмов «Терминатор», «Властелин колец», «Смертельное оружие», «Полёт Навигатора», «Назад в будущее», «Звёздные войны», «Железный человек» и т.д. Мне казалось (и кажется), что кино — это шоу, призванное развлечь меня как после тяжёлой утомительной работы, так и заместо оной. Ошибался ли я? Не уверен.

Прежде, чем идти на «Трудно быть богом», я посмотрел предыдущие фильмы Германа. Не все, конечно, но мне хватило. Понравились ли они мне? Длинный ответ — нет. Короткий — да. Просмотренные фильмы не оставили в моей памяти почти никакого следа, хотя и сильного разочарования не доставили. Почему же я пошёл в кино на этот раз? А вот тут, друзья мои, всё дело в Братьях Стругацких.

Если кто (спаси того Аллах!) не читал одноимённую повесть великих братьев, то я напомню о её содержании тем более, что фильм, как ни странно, ушёл совсем недалеко от заявленного сюжета.

Будущее. Н Земле рай. Чтобы вы понимали, — это почти, как сейчас в Европе, только в бесконечное количество раз лучше. Волшебный город Ленинград. Ковры самолёты, скатерти самобранки и другие чудеса компаний типа «Siemens», «Scarlett» и «Apple». Пионеры осваивают газо-дуговую сварку на кольцах Сатурна, комсомольцы совсем забыли, почему так называются, и ищут собственное призвание на окраинах Космоса. Взрослые особи — все, как один, талантливы и счастливы в работе. Люди здоровы, умны и сильны. Они забыли, что такое болезни и борьба за существование. Они умеют любить спокойно и без оглядки. Они мгновенно перемещаются через миллионы километров к любой из выбранных ими целей. Они шутя сворачивают пространство, и никогда не умирают навсегда. Они давно уже сделались равными богам из древних легенд, которых их предки (т.е. мы) творили по собственному образу и подобию. Люди много столетий живут во Вселенной, погрязнув в собственной безопасности и всесильности, что позволяет им, в итоге, стать наивными, как львы в доисторической саванне. Но ведь существуют другие миры и другие цивилизации, такие, как, например, бывшая провинция Эсторской империи, а теперь почти самостоятельное королевство — Арканар.

Речь идёт о далёкой планете, где живут генетически схожие с нами граждане, обнаруженные Человечеством на стадии глухого тёмного средневековья. Среди них работают разведчики (прогрессоры) из Земного Института Экспериментальной Истории, одним из которых и является герой данного повествования — благородный дон Румата Эсторский (Леонид Ярмольник), коего на родной Земле друзья зовут просто Антоном Константиновичем Малышевым тридцати пяти лет отроду.

В Арканаре этот благородный дон (хотя, никакой, разумеется, не благородный, и уж тем более — не дон) живёт в собственном доме, прикрытый легендой, разработанной наивными землянами. Антону (в дальнейшем для удобства будем звать его просто Ярмольником), как и любому добропорядочному «льву», запрещено убивать себе подобных. Впрочем, об этом он и не помышляет, т.к. убийство является для него всего лишь абстрактным термином из учебника истории. Ярмольник обучен всем известным человечеству видам боевых искусств, но, скорее, для собственной безопасности (мы помним, что люди того времени должны быть всесильны в любых обстоятельствах), нежели для навязывания собственной воли окружающим. Дело в том, что главный принцип прогрессорства — невмешательство, наблюдение. Ведь люди хотят развить из данной цивилизации новое самобытное человечество, способное вступить в полноценных контакт, вместо того, чтобы эти инопланетяне просто признали землян богами и подчинились им. Что, в каком-то смысле, и происходит.

Дело в том, что средневековые упыри оказываются ровно настолько тупы, чтобы как раз и разглядеть в благородном доне Ярмольнике всесильное божество. Удел Ярмольника — научное наблюдение за бессловесными скотами, «кои ничем кроме анатомии от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности». Но вместо этого, благородный дон становится полноправным жителем этого «доисторического» мира, начиная постепенно всё более переживать за его (мира) судьбу и судьбы конкретных небезразличных ему людей. Трагедия же заключается в том, что благородный дон Антон Ярмольник Эсторский шаг за шагом становится, наконец, хоть и вовсе не бессловесным, но вполне полноценным скотом. Ибо именно он (устав от фашистского зверства узурпатора Дона Рэбы, и разбитый смертью любимой женщины) устраивает, наконец, ту самую Арканарскую Резню, что послужит в итоге поводом к закрытию программы прогрессорства на всех без исключения планетах. В каком-то смысле Земляне действительно становятся богами, понявшими, что принести пользу зарождающемуся человечеству они могут одним единственным образом — уйти, оставив это человечество в покое со всеми его проблемами и жертвами. Дона Румату усыпляют газом после того, как он успевает убить несколько тысяч человек заодно с самим доном Рэбой, и возвращают на Землю лечиться психически до конца его дней. Но это у Стругацких. Что же у Германа?

Повторюсь, фильм недалеко ушел от сюжета книги, но. На моих глазах из зала в процессе просмотра уходили люди. Они ведь пришли на Стругацких, а получили Германа. Они как-то забыли, что Стругацких нужно читать (в идеале — писать), а не смотреть; в отличие от Германа, — читать которого совсем не обязательно, а вот смотреть нужно. Да, нужно. Через «нехочу». Объясню почему.

Фильм изобилует откровенными жестокими сценами, но лично у меня, как у искушенного зрителя, ни одна из них не вызвала отвращения, достаточного для признания картины непригодной для просмотра. Сцены, как сцены. Кишки, как кишки, говно, как говно. В этом плане ничего нового. Однако фильм всё равно напрягает. Чем? А вот это самое интересное.

Во-первых, в кадре всегда тесно. Здесь тесно героям, животным, реквизиту и самому зрителю. В каждом кадре все предметы (фекалии, женские «прелести», арканарская грязь и т.д.) оказываются очень близко к вашему интеллигентному лицу, что переносится тяжело. Во-вторых, почти всё, что говорят герои, — это невнятное бормотание, доносящееся с разных сторон одновременно. Т.е. разобрать сказанное персонажами очень сложно. Исключение — дон Румата, слова которого всегда отчётливы, спокойны и тихи. В третьих, — сами герои — все, как одни уроды, за редким исключением, типа барона Пампы, дона Кондора, Киры или самого Ярмольника. А в четвёртых, каждый из участников этого средневекового зверства постоянно норовит посмотреть в камеру, как бы заглядывая в кинозал. Мол, ну, чё? Нравится вам наша жизнь? А мы вот ничего, приспособились.

Но самое главное, — это, конечно теснота и духота. В кадре душно. В этом фильме совсем нет воздуха. Герман умудрился создать эффект непереносимой духоты и безумной плотности, сняв черно-белое кино. Единственным «свежим» открытым всем ветрам местом является здесь площадка висельников с гниющими трупами, облепленными рыбьей чешуёй — приманкой для птиц, охочих до человеческих глаз. Просачиваясь сквозь экран, в зал медленно, но неотвратимо вливаются запахи разложения, пота, жареного мяса, мочи, горящего воска, кислого вина, лошадиного навоза и свежей крови. Страдания героев почти незаметны на экране, но вместо них страдаете вы. И вот на этой мысли я бы хотел заострить внимание.

Герман создал картину, в которой герои, жители Арканара, испытывают привычные им, и понятные каждому обитателю средневековья муки. И просто глядя на экран, сложно их пожалеть или им посочувствовать, мол, уроды и уроды, что с них взять. Но стоит посмотреть в зал, на себя самого, и восприятие меняется. Дело в том, что Герман снял фильм не для вашего развлечения, а для страдания. Для того чтобы вы, придя на просмотр, почувствовали именно ту неловкость, то отвращение, тот ужас и ту жалость (к себе и ко всему человечеству), которые каждый день, вот уже на протяжении двадцати лет ощущает благородный дон Румата Эсторский, который вынужден жить этой странной двойной жизнью.

До этого все виденные мной экранизации фантастики (к примеру, замечательная Игра Престолов или Властелин Колец), создавали ощущение, что снимаются они с целью — избавить человека от необходимости прочтения книги. Т.е. можно читать, а можно смотреть. Кому, что больше нравится. Но «Трудно быть богом» — это высокотехнологичный протез, это костюм Железного Человека, расширяющий диапазон ваших возможностей и ощущений. Это как бы параллельное продолжение книги, погружающее вас в выгребную яму арканарской действительности, где вы и должны задаться вопросом, — а трудно ли быть богом лично вам и прямо сейчас? Тони Старк умел управляться со своим костюмом. А вы сумеете?

Когда я вышел из зала, друзья спросили, буду ли я смотреть это снова. Нет! — Заявил я. Никогда. Но прошло два дня, и я понял, что посмотрю и не раз. Почему? Кино — не всесильный жанр. Таких жанров вообще нет. То, что происходит на экране — происходит на экране, и только. Вы, можете сочувствовать героям, ненавидеть их или любить, но они так и останутся героями пусть и талантливого, но всего лишь фильма. Поэтому Герман сделал не кино. Ибо если любой фильм кончается титрами, то «Трудно быть богом» с финальных титров только начинается. Герман вывел Арканар и самого Румату за пределы экрана. Не как реального человека с определенной внешностью и способностями, но как идею о противостоянии зверства и святости в границах одного сознания, причем, сознания вашего, а не, скажем, Ярмольника. «Трудно быть богом» — это не фильм, — это трёхчасовой процесс тонкой настройки вашей психики. «Трудно быть богом» — это действие, которое невозможно увидеть в кинотеатре. Его можно смотреть только после выхода из него. Арканар, конечно, сильно изменился, но никуда не делся. Он по-прежнему здесь. Как и вы сами.

Теперь я знаю, как трудно не только быть богом, но и просто смотреть о нём фильм. А как только я стану это забывать, то снова посмотрю гениальное кино. Чтобы после очередного просмотра выйти на улицу, и вдохнуть полной грудью этот чистейший московский воздух, порадовавшись тому, что мне на голову всё же не льются помои, на деревьях пока ещё не болтаются поэты, а дон Рэба неизбежно падёт, что избавит меня от необходимости делать этот страшный выбор между человечностью и справедливостью. И да поможет всем нам в этом хоть какой-нибудь бог.

Смотрите кино. Это трудно, но всё-таки возможно.

Книгочей Артема. Запроливье. Арканар. Перекрёсток улиц Премногоблагодарения и Царской Милости. Писано года сего, в канун Каты Праведного. Ночь.

Жалость. Этот фильм вызывает жалость. К себе - мне жаль себя, что я смотрю этот фильм, к другим - как жаль что кто то еще его посмотрел, к участникам - как жаль что было угрохано столько сил и времени зря, к первоначальному тексту - ну текст то вообще пропал, осталась только идея.

Мне даже жаль времени писать рецензию на то, что надо было с первого раза пропустить мимо. Но нет, я же слышал положительные рецензии - как выяснилось в дальнейшем это были положительные рецензии латентных копрофагов. С первого раза не пошло, со второго, с третьего - наконец я осилил эти три часа. И мне жаль. Я даже не могу порекомендовать кино, чтобы вы сами смогли сформировать свою точку зрения - незачем. Отпустите это, и пусть оно плывет по течению подальше от нас.

Последний фильм великого мастера.

Нескольким моим друзьям, имеющим профессиональное образование, и мнение которых, я очень высоко ценю, - этот фильм не понравился....

В инете я не нашел сколько ни будь подробного анализа картины и несмотря на признание у культовых персон (Эко) и официальной дани одобрения, ушедшему режиссеру, в общем, в публике витает некое недоуменное молчание..... а чаще неприятие.....

Меня навело это на ряд мыслей, которые следуют ниже. Как всегда, это точка зрения субъективная и потому не правильная;)

При полном торжестве общества потребления, искусство модернизма стало изгоем. Массовый зритель, как бы утерял фермент, способный перерабатывать его произведения. Их место занял более легко усваиваемый и более поверхностной постмодерн.

Давно уже люди не уходили с сеанса из-за того, что фильм был им не по зубам!

Герман воскресил традицию Тарковского,- во время проката "Зеркала" кинотеатры стояли пустыми...

Потом все признали: "Гениально!" Потом стали пересматривать 100 раз, но только потом.... Ни тогда .... Не сразу......

Еще раньше, люди шарахались от экрана на сеансе "Прибытия поезда" Люмьеров, или освистывали Гриффита требуя возврат денег за отрезанные крупным планом ноги....

Но это к слову))))

Суть в том, что я рассматриваю фильм Германа, как новаторское модернистское произведение в духе Джойса и Ионеско.

Тип произведений, понимание которых, у широкой публики, да и у профессионалов - исчезло.

А ведь еще недавно модернисты пользовались большой популярностью..... Фильмы Феллини собирали стадионы! Но эта эпоха ушла....

Восприятие произведений, подобных фильму Германа, осложнено рядом проблем.

В эстетике модернизма, картина, или книга, не существует как отдельное целое само по себе - это всегда своего рода комментарий.

Например, "Улисс" Джойса, бессмысленно читать не прочитав внимательно "Одиссею" Гомера и "Гамлет" Шекспира.

При работе с таким произведением, (а восприятие модернистского произведения-это всегда работа) важно все - и предварительная теоретическая подготовка и даже психологическое состояние во время просмотра.

Просмотр фильма Германа, подобен чтению серьезного философского труда, напр. Гегеля, или поединку в шахматы - он требует максимальной концентрации и затраты без остатка всех сил!

Не многие сегодня способны на такое напряжение всего лишь ради просмотра фильма!

Хайдеггер писал, что человек воспринимает себя не как абстрактный субъект,- или чистую апперцепцию, погружённую в мир и способную на объективное знание. Человек, есть сразу же - человек в мире и для мира. Мир со всеми его проблемами, сплетнями и суетой, если использовать выражения схоластов,- еще до сотворения,- есть часть человека, часть его души - или иначе: мир имманентно присущ человеку.

Произведение искусства модернизма рождается в контексте и полемике с другими произведениями, либо как их часть.

В этом смысле очень интересно сравнить картину Германа с "Солярисом" Тарковского. Фильм Тарковского существует сам по себе. Знакомство с книгой для его понимания совсем не обязательно. Более того, может даже помешать. Фильм сильнее книги, глубже и о другом. В этом смысле Тарковский ближе классической школе. Герман - модернист. Его произведение предполагает знакомство с книгой Стругацких. А в идеале - с циклом книг о прогрессорах, который включает в себя "Трудно быть богом" и "Обитаемый остров". Герман не ставит своей задачей конструировать сюжет, он идет дальше - акцентирует, перемещает, удаляет, что-то меняет, полемизирует с текстом придавая ему другое значение....

Например, совершенно невозможно оценить его трактовку образа Араты, если не помнить как следует книгу. У Стругацких - Арата, персонаж в целом положительный, террорист-революционер Че, в духе советской пропаганды. (Кстати говоря, официальная советская точка зрения, которая была в союзе во многом формальной, сегодня является альтернативой официальной идеологии, что придает свежее звучание советским авторам,- особую остроту, в том числе и Стругацким,- их социально-конструкторские романы, в наше время, замечательная передышка от безвкусной постлиберальной жвачки которой нас потчуют круглые сутки СМИ). У Германа он становится провокатором-убийцей Киры.

Имя Ваги-Колеса появляется в фильме несколько секунд, Румата видит его на виселице.... Это прекрасный комментарий к книге, где о судьбе Ваги после переворота ничего не сказано, а в самом фильме больше ничего не сказано о Ваге.... То же относится и к смерти барона Пампы, и т.д. и т.п. Герман снова и снова отсылает нас к тексту.

В процессе просмотра постоянно должно происходить сравнение,- от изображения к тексту и обратно.

На этой аналитической работе строится интрига фильма.

В этом секрет удовольствия от его просмотра.

Все сказанное выше относительно сюжета, равным образом применимо к анализу изобразительного ряда.

В панораму ада Босха, Герман встраивает текучую рубенсовскую плоть. Картина выглядит гиперреалистично. При этом по многослойности и работе с фактурой, мне лично, визуальный ряд, напоминает предельно плотные тона Сезанна.

Особым бормотанием, неразборчивостью, часто ключевых фраз,- заставляя прислушиваться, переспрашивать, - фильм выталкивает нас из области банальной озвучки. Герман работает на контрапункте аудио-визуального.

В своем последнем интервью, Герман упоминает 2 имени: Тарковского и Эйзенштейна. В каком-то смысле киноязык Германа, кажется мне удивительным синтезом этих 2х противоположных концепций!

Синтезом "Рублева" и "Грозного".

(Эйзенштейн - к нему Герман относится критически, в основном к его монтажу.... Так же точно относился к нему и Тарковский. Однако оба многое берут у него. Тарковский - панораму туманов Потемкина, Герман - сверхкрупные планы Грозного. Эйзенштейн подобен богу в кинематографе - серьезный художник может его не любить, но не может игнорировать, не использовать его идеи и открытия. Иначе получается не кино - а современное российское говно.....).

Кино Германа демонстрирует идеальный пример синестезии.

Гипнотическое задействование всех органов чувств. Нигде в кино столько не нюхают, не принюхиваются, не сморкаются, не шмыгают носами.... Фильм не просто пахнет, он воняет! И дальше - тактильно, Румата щупает, гладит, растирает между пальцами грязь.... И зритель чувствует скользкую липкую массу в собственных ладонях....

Именно такое сильное воздействие фильма, на мой взгляд и объясняет большую часть его неприятия. Фильм слишком забирает зрителя, а зритель привык оставаться отстраненным, как бог,- но в том то и дело, что Герман и богу не позволяет быть отстраненным!

Многое можно написать об операторской работе, о построении мизансцен..... Но чувствую статья и без того получилась неприлично длинной)))))

Напоследок, несколько слов - о чем говорит Герман, насколько я мог его понять:

Бог, спускаясь в наш сраный мир, становится дьяволом.

Герман против любого социального конструирования.

Он не верит в добрую человеческую волю. Он верит Оруэллу. Он отрицает коммунизм, как любую идеологию социальных реформ. Любое вмешательство в социальную жизнь для него - с родни оккупации и главное - совершенно бессмысленное занятие.

Это та же модернистская интерконтекстуальностью. (Роза погружённая в мочу перестает благоухать. Чжуан Цзы).

Так все благие намерения разбиваются и гаснут в не благом мире. "Так гибнут замыслы с размахом, вначале обещавшие успех....."

Взгляд Руматы на его окружение - это взгляд бога, каким он может (должен) видеть нас с вами. Найти в этих людях нечто привлекательное, с его идеальной точки зрения, даже в детях невозможно.

Люди высшей цивилизации, погрузившись в жизнь местного населения, стали в конце концов неотличимы от самого населения. "Все больше пьют"; "Видишь как я тут научился" и т.п.

Энтропия абсолютная.

Сделать ничего нельзя. Любое действие бессмысленно.

Такова оценка Германом нашей реальности.

Таков итог размышлений над искусством и жизнью великого мастера.

Здесь мы подходим к черте.

Из фантастической повести Стругацких, Герман создает великое творение абсурда, равное "Постороннему" Камю и "Превращению" Кафки....

Когда я читал его последнее интервью, я понял, что Герман не развлекает нас. Он не делает зрителю никаких скидок. Ему не нужно наше одобрение, или приятие,- во что бы то ни стало. Все что можно доказать самому себе и миру, он давно уже доказал! Подобно Гегелю, он говорит о том, что думает и говорит так, как считает нужным.

Сложно? Да..... но и вопросы им поднимаемые, сложны.

Если у человека есть добрая воля к тому, чтоб понять фильм и желание разобраться, - он поймет и разберется. Но для этого придется затратить определенные усилия....

Нет,- тогда фильм для него останется просто набором картинок и звуков.... Навсегда.

Кино Алексея Германа врывается в наш современный, культурный и чистый мир как чума в древние времена во Францию, билеты достать сложно и в зале мало свободных мест. Вся страна, вдруг, решила посмотреть российское кино с запахом.

Невозможно живая картинка, невыносимо кричащий звук.

История на первый, да и на второй взгляд не простая для восприятия, кому-то вообще невозможная, но осознание приходит после, как послевкусие дорогого вина. Прочитавшие книгу более менее понимают что происходит, почему и зачем. Я не буду обсуждать и тем более осуждать режиссерские художественные образы, коими он создавал нам атмосферу той планеты, эпохи, но она ясно дает понять что общество отвергающее и пренебрегающее культурой загонит себя в грязь, и никакие безграничные силы бога не могут изменить течение жизни, пока народ сам не захочет подняться из кучи дерьма. А мы с вами на протяжении трех часов, должны стать всего лишь зрителями или, если хотите, участниками той экспедиции с земли, стать теми кто не терпит грязную одежду, противные запахи и отсутствие музыки, не терпит, но должен мириться, жить и наблюдать за обществом, которое загнало себя в такую яму, что уже не видно выхода. Боль картины в том что обладая практически безграничными возможностями совершенно ничего не возможно изменить... Но даже у богов кончается воля оставаться безучастными.

Жутко громко, запредельно близко, совершенно невозможно: последний фильм Германа

Ну вот и состоялась премьера фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» — главного долгостроя в истории отечественного кино, а вдова режиссера и соавтор Светлана Кармалита рассказала о том, как его нужно воспринимать.

Алексей Герман снимал этот фильм 14 лет. Мучительно, тяжко, потом и кровью, на последнем издыхании. За эти годы проект оброс мифами, вокруг него образовалась аура последнего фильма на земле, терминального творения. Сам Герман называл его своим «последним фильмом». Так и получилось: великий режиссер умер год назад, не дожив до премьеры, а постпродакшном занимались Светлана Кармалита и сын Алексей Герман-младший. Прошлой осенью фильм показали Римском кинофестивале, режиссеру посмертно присудили премию «Золотая Капитолийская волчица», публика осталась в полном смятении, а писатель Умберто Эко написал о фильме эссе «Трудно быть зрителем». А сейчас, хоть это и казалось невозможным, фильм все-таки добрался до экранов страны.

— Первая половина фильма покажется вам скучной, затянутой и совершенно непонятной, — сказала перед началом показа Светлана Кармалита. — Вы имеете полное право так считать, потому что так оно и есть. Мы оставили все в точности так, как он (Алексей Герман. — Прим. авт.) задумывал, это на 100% его кино. И если вы вытерпите это тяжелое, непонятное начало, потом вам воздастся.

После ее речи ведущий вечера торжественно объявил: «А теперь мы узнаем, трудно ли быть богом». Спускающаяся со сцены Светлана Кармалита вполголоса произнесла: «Совершенно невозможно».

Вдова мэтра слегка приуменьшила масштабы, сказав, что непонятна в этом фильме только первая половина. На протяжении всех трех часов этого монументального полотна постоянно ловишь себя на том, что изо всех сил пытаешься понять, что, вообще, на экране происходит, и периодически возникающий закадровый голос никак не помогает. Для автора этого текста, посмотревшего на своем веку немало фильмов, первое место в списке трудных для восприятия кинолент с давних пор занимал предыдущий шедевр Германа «Хрусталев, машину!», но по сравнению с «Трудно быть богом» тот кажется совершенно ясной историей.

Фабула повести братьев Стругацких здесь отчасти сохранена. Дело происходит на планете Арканар. Она похожа на нашу Землю, но застряла в Средневековье. С неба постоянно накрапывает дождь, вокруг — сплошь туман, грязь, слякоть. Нравы царят суровые, грамотеев здесь в прямом смысле слова мочат в сортире (с этой сцены начинается кинолента). Главный герой — благородный дон Румата (в великолепном исполнении Леонида Ярмольника), землянин, присланный на эту планету наблюдать за происходящим, но не вмешиваться. Видя творящиеся ужасы, он нарушает нейтралитет и берется за меч.

Казалось бы, все ясно, сюжет прост, но понять, считать его — задача крайне трудная. Впору вспомнить, что эссе Умберто Эко об этом фильме заканчивается словами «Добро пожаловать в Ад». К нему нельзя быть готовым, даже если ты прочитал первоисточник, всю критику по поводу фильма и пересмотрел «Хрусталева» на 10 раз, чтобы научиться понимать этот киноязык. Ничто из этого не поможет, когда Герман мощным пинком отправляет зрителя в совершенно непостижимую, нерасшифрованную реальность. Единственным аналогом этому можно назвать произведения Иеронима Босха, но здесь все гораздо жестче, к тому же крупным планом.

Три часа, три страшных черно-белых часа этого фильма состоят из длинных кадров, снятых совершенно диким образом: на экране всегда уйма персонажей, каждый из них что-то делает, куда-то идет, кого-то убивает, что-то лепечет, уследить хоть за кем-то проблематично. В этом фильме все жутко громко и запредельно близко: камера избегает общих планов и лезет в глубь событий, не отворачиваясь ни от чего. Грязь, кровь, струпья, испражнения, сопли, кишки, половые органы, трупы людей и животных… Изобразительная ткань фильма — это что-то сверхбрутальное, такого не позволяли себе даже самые отъявленные трэш-режиссеры. При этом здесь нет ни капли эпатажа, только документальная точность — в реальности происходящего на экране не сомневаешься ни секунды. К слову о секундах: в мире этого фильма время течет совершенно по-особенному, все происходит как будто бы в диком, жестоком темпе, но при этом кажется навсегда застывшим.

В этом хаосе невольно цепляешься за единственное разумное существо — благородного дона Румату, здешнего бога, играющего джаз на невиданном инструменте, противящегося тому ужасу, что творится кругом. Но, как сказала Светлана Кармалита, богом быть совершенно невозможно, поэтому… Впрочем, сами увидите, скажем лишь, что концовка здесь не как у Стругацких. Или не увидите. Мы не будем рекомендовать этот фильм к просмотру никому. По крайней мере, сейчас, пока к нему нет ключей и разгадок, он головокружительно глубок настолько, что посмотреть его — словно заглянуть в бездну. На свой страх и риск. В любом случае этот фильм нацелен прямиком в вечность, ведь главная его тема — скотство и низменность человеческой природы — вряд ли когда-нибудь перестанет быть актуальной.

После просмотра Светлана Кармалита помогла нам разобраться, что мы только что увидели. читать полностью на сайте kulturmultur.com

«Я, конечно, понимаю, что искусство должно вызывать сильные чувства, но почему это всегда должно быть чувство омерзения?»

Неизвестный автор

Начнем с того, что фильм Германа «Трудно быть богом» - это не экранизация Стругацких и вообще не кино. Это трёхчасовой бессюжетный видеоарт по мотивам про тлен, говно и безысходность. От Стругацких тут осталось только несколько с трудом узнаваемых сцен и персонажи, которых также непросто узнать. Кроме, конечно, дона Руматы Эсторского, которого играет Ярмольник с острой бородкой, в белой рубахе и даэдрических перчатках.

Практически каждый кадр фильма выглядит так: сверху течёт, снизу хлюпает, в середине шмыгает. В Арканаре всегда сыро, холодно, дымно, и у всех насморк. Дон Румата сморкается в белую тряпицу. Все остальные шмыгают носом и сморкаются на пол или друг на друга. Непрерывно - в каждой сцене, в каждом кадре. Или просто ходят с висящими как у индюков соплями. Или выковыривают соплю и вытирают об соседа. Реки, моря и океаны соплей. Еще, конечно, мегатонны жидкой грязи и политые рыбьей требухой плантации висельников.

Фильм сознательно сделан так, что смотреть его физически тяжело. Помимо постоянного звукоряда в виде шмыгания носом, сморкания и трубного втягивания соплей, что-то постоянно лезет в кадр – то Румате тычут в лицо копьем, то кого-то отталкивают и отпинывают, то уродливые пейзане заглядывают в камеру. Либо это, либо долгий крупный план ослиного хуя.

Дону Румате трудно! Никто не хочет сморкаться в белую тряпицу. Никто не хочет мыться в его купальных бочках. Все привыкли жить в говне и страданиях. Зрителю тоже трудно, и он начинает чувствовать себя Руматой! Чувствовать невыносимую омерзительность происходящего при полной неспособности что-либо изменить. К сожалению, это единственный художественный прием фильма, которым пытаются воздействовать на зрителя.

Если проводить какие-то аналогии, то германовская вариация «Трудно быть богом» больше всего напоминает творчество Артура Аристакисяна («Ладони», «Место на Земле»), но тот, снимая нищих, больных и убогих, всё же рассказывал их истории. Здесь же нет историй – Румата живет себе и мучается как добросовестный прогрессор и даже «Порублю как собак!» не кричит. Бог следует правилам и ничего не делает, поэтому в фильме ничего и не происходит.

Создается впечатление, что Герман очень увлекся идеей чрезвычайно натуралистичного, в мельчайших физиологических подробностях, арканарского средневековья, которая, как черная дыра, засосала в себя весь фильм. Идея хороша, и было бы замечательно, если бы в таком ключе была сделана одна из частей фильма, минут на 20-30. Но три часа и ничего кроме – это перебор. И погрязший в суете инопланетный бог – скучен. Поэтому, даже несмотря на стремление автора привнести в ставший классическим сюжет что-то свое, приходится признать, что вместо фильма получился ослиный хуй.

Пересказывать сюжет не имеет смысла. Его практически нет. Текст Стругацких воспроизводится в диалогах минут на пять из всех трёх часов. Остальное время с экрана на зрителя льются нечистоты и различные испражнения человеческого организма. Мы этого не видим в кино, не говорим об этом в жизни, принимая эту сторону бытия, как неизбежную составляющую жизни на земле, в физическом теле. Это нас отличает от животного мира. Мы живём духовным. Допустим, Герман хотел показать средневековье и то, как было устроено существование человека в эту эпоху. Снимаю шляпу, ему это блестяще и достоверно удалось. Детали потрясают конечно. Но, друзья мои, я далеко не сноб и не ханжа, но всему же должна быть мера. В фильме этой меры нет. Только, что не совокуплялись в кадре. Добрые 2 часа из трёх, люди в камеру мочатся, плюют, харкают, достают из задницы всякую гадость, вытаскивают из трупов кишки. Занимаются этим даже дети!

Хронометраж фильма неоправданно завышен. Сюжет, динамика отсутствуют, всё в деталях и долгих планах. Герои бесконечно хлюпают по грязи, харкают и постоянно всё нюхают, постоянно. Все мерзости стараются понюхать. Делают это все, в том числе и Румата. То-есть, в принципе, хронометраж картины не соответствует необходимости. С таким же успехом, можно было всё уместить и в 2 часа и растянуть на 5.

Ярмольник сказал, что это революционное кино. Кармелита тоже сказала, что в фильме нарушены все принципы кинопроизводства. В общем, это конечно гениально по своему. Артхаус да, но понятный и ничего там нет такого уж заумного. Это даже можно 1 раз посмотреть, но не понимаю, зачем на это идти в кинотеатр. Чёрно-белая плоская картинка и 3 часа без пауз смотреть на неэстетичные вещи, для этого незачем тратить деньги и время. Всё это можно без ущерба посмотреть дома, если есть любители.

Жаль ещё нескольких моментов. Жаль потраченного времени, жаль прекрасного актёра, игравшего Будаха. Это питерский актёр, мастер. Но не стоило ему в таком виде сниматься. Было неловко. Жаль молодёжь, которая посмотрев это творение подумает, что это и есть роман Стругацких. Своей подруге, я попытался объяснить разницу, как если бы в экранизации Гамлета, все диалоги бы заменили ,бесцельными шатаниями Гамлета по грязи вокруг замка и подробным визуальным смакованием морального падения жителей датского королевства ,с демонстрацией испражнений и несвязных реплик с пошлятиной и матершиной.

В общем, называйте это чем хотите, артхаусом, революцией, шедевром, полотном, но это не кино. Я это смотреть бы не стал. И другим не советую. Почитайте лучше.

Почему трудно быть богом?

Отвечая на этот вопрос, Алексей Герман сделал фильм. Жанр трудно определить. Ожившие гравюры Босха или картины Брейгеля без цвета - и всё о глупости и жестокости людей. Всё время крупные планы, смрад, грязь и туман. Слава Богу, ещё не придумали обонятельных эффектов, но зритель погружается в такое мерзостное состояние и природы и людей, что становится физически тяжело. Фильм не для слабонервных.

Задумываешься, зачем столько сил отдано на сотворение столь натуралистичного зрелища?

Боги бывают разные, но главное – они творят свой мир по образу и подобию... Когда же человек становится богом? Когда обладает властью. Человек, который своей подписью под указом, начинает бомбардировку и уничтожение всего живого за тысячи километров – бог? Он ведь решает, что умрут сотни или миллионы людей! Но почему он не хочет построить для них новые дома и музеи, парки и стадионы? Этому «богу» хочется разрушать, чтобы его боялись и уважали.

Чем огромнее власть – тем более божественности? Что думали о себе «боги» Гитлер и Сталин прежде чем умереть?

Боги (земляне) в фильме страдают от одиночества и постоянного самообмана, что они на что-то влияют. Им трудно среди инопланетян, а нам (зрителям) очень трудно смотреть фильм, именно потому, что мы привыкли к другому образу мира, в котором несмотря ни на что есть красота, забота, нежность, искусство, надежда. Мы так воспитаны. Без этого жизнь превращается в непрерывную гонку за жратву, удовлетворение инстинктивных влечений, власть над другими особями – и тогда мы оказываемся на планете Арканар, где людям, воспитанным в любви, уважении и красоте, остается только быть утопленными в нужнике.

Прямо как в соседнем государстве, где людей начали уничтожать по национальности и запрещают язык и культуру, которая окрыляла весь мир.

Но это совсем не значит, что нам не надо защищать свой мир от дикости тех, кто приезжает к нам. «Надо бороться?» - гамлетовский вопрос!

Последнее время нам всё время талдычат о борьбе с коррупцией, с монополизмом ЖКХ, с враждебными силами где-то там, далеко. А мы «боремся» с равнодушием врачей и учителей, давая им деньги и подарки, с постоянным обманом в магазинах, где нам норовят всунуть залежалый товар, с мошенниками разной масти и обличия.

Не надо лететь на Арканар, чтобы увидеть эти босховы лица уродов и глупцов! Посмотрите хроники «Стопхам» и вы увидите эти пустые глаза, злобу и жестокость нелюдей. Их даже животными назвать невозможно, потому что у животных есть душа и любовь, а у этих только зависимость от тех, кто дает им деньги.

Ощущение избранности, чувство превосходства, высокая самооценка – вот что компенсирует эту постоянную готовность к раболепию и угодливости. Но потом всё кончается очередным Нероном – «как это может мир существовать без меня? Сожжём его и погибнем вместе!»

Как это целая страна может быть предана ею же избранным президентом? А вот так, когда хочется на Запад, где красиво и чисто, где культурные европейские ценности, где много роскоши и уважают богатых, потому что они разбогатели не грабежом и унижением.

Все эти мысли не новы, но каждый раз жизнь требует от настоящих людей сопротивления и прежде всего – зверю внутри нас самих. Вот о чём эта картина.

В общем, трудный фильм, который не создан для массового зрителя. Ошибутся, наверное, и те, кто читал Стругацких или хочет увидеть очередной боевик из инопланетной жизни. Этот фильм о нас, когда мы сидим на толчке или упиваемся до потери пульса.

Фильм хороший. Другие эпитеты я бы использовал с осторожностью. Так как сложно передать эмоции, вызываемые этой шизофазией. Гениальной шизофазией, хотя я и собирался без эпитетов. Притом ощущение фильма приходит полностью спустя некоторое время после просмотра. Не только у меня — ходил с подругой (к слову, в зале нас было двое, и, подозреваю, персонал кинотеатра был неприятно удивлён таким поворотом: последний сеанс, до двух ночи, можно б и домой... а мы досмотрели!), вышли чуть ли не с ощущением зря потраченного времени, а потом вдруг поняли, что фильм не отпускает, не отпускает как-то изнутри, как меня, например, не отпускали увиденные в детстве "Четыре степени жестокости" Хогарта и картины Босха.

И да, Ярмольник действительно великолепно произносит фразу: "Сердце моё полно жалости...", по которой, говорят, Герман его и выбрал на пробах.

Последний фильм великого режиссера представляет собой очень трудное для восприятия зрелище-атмосфера грязи и дерьма заполоняет собой весь экран (причем все только черное и белое) так, что чувствуешь, будто задыхаешься от всего этого смрада.Планета, отказавшаяся от возрождения и прогресса, и погружающаяся в пучину безумия и жестокости-это как современная путинская Россия, которая также идет путем регресса, что резко контрастирует с цивилизованным миром.Стоит отметить, что фильм понятное дело спорный и его практически невозможно смотреть-три часа экранного времени мы видим дичайших персонажей, поразительно грязных и неприятных-это как экскурсия в ад.15 лет работы над этой картиной вполне стоили этого=получился наверное самый жесткий и кровавый антиутопический памфлет в истории русского кино.

Если хотите чтобы вас опустили лицом в ...ОВНО и там повозюкали, тогда вперед!

Неужели весь этот ужас ради одной фразы? Неужели нет других способов передачи художественной мысли, как демонстрация Ж... и Г... в антураже дикого средневековья? Может быть придумаете что нибудь новенькое, господа кинематографисты!

Вчера на первом сеансе посмотрел фильм Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом». Приглашаю посмотреть мой видеоролик с мнением зрителей ДО и ПОСЛЕ просмотра фильма.

http://www.youtube.com/watch?v=fvg3pMbB5UM&feature=youtu.be

Трудно быть автором

Авторское кино, трагифарс.

Конечно, фильм сложный. Как последний фильм Алексея Германа, как подведение итогов его творческого пути. Смотреть интересно именно как фильм Германа, живущий своей жизнью. Безусловные связи с фильмом "Хрусталёв, машину!", где сформировался кинематографический язык позднего Германа и его жизненная философия по части тирании и народа. Что бы ни происходило на пути человечества, большинство народа будет жить в дерьме и производить дерьмо. И только единицы, носители культуры, способны произвести нечто отличное от дерьма, искренне надеясь, что делают это для народа, который их же в дерьмо и окунает. Настоящими ценителями остаются всё те же единицы носителей культуры, мастера, книжники.

В фильме много неприкрытой жестокости. Серые мрачные тона кадра нагоняют уныние. Полилог и отсутствие нормализации звука вызывают проблемы с восприятием фильма на слух. Многочисленные студийные съёмки создают эффект закрытого пространства и даже телеспектакля. Антураж практически нефункционален. Никто в кадре не умеет обращаться с оружием. Очень странно, что в фильме нет мата, - средневековье же.

Для Германа главное постановка кадра, его киноязык фотографичен. Повсюду серая жижа. Дерьма, как такового, нет, но оно подразумевается. Часто в кадре присутствует мёртвая пойманная рыба, вспархивающие птицы, мелкие животные. Кадр живёт. В нём постоянно что-то происходит. Персонажи часто сморкаются и плюются (этика Арканара). Часто демонстрируется задница, иногда голая. Женщин очень мало. Больше чем женщин в кадре детей, и они постоянно хулиганят. Часто идут короткие, но проливные дожди, а у Ярмольника без всякой на то причины идёт кровь носом. Персонажи грязны и уродливы, постоянно принюхиваются, моются, душатся ароматной водой и обтираются белоснежными носовыми платками. Очень жаль, что мало статики и крупных планов.

Леонид Ярмольник играет не напрягаясь, не вживаясь в роль, оставаясь самим собой. И это обидно, потому что фильм практически остаётся фильмом одного актёра. Если у Стругацких в первоисточнике обстановка с развитием сюжета накаляется, Румата проходит через нервно-эмоциональный срыв и переживает катарсис. То у Германа всё идёт ровно. Румате-Ярмольнику с самого начала фильма снятся сны об убийстве. Он не решает гамлетовского вопроса. Убивает просто, не задумываясь (так как всё уже давно решено), впопыхах не найдя своих штанов. Убить для него, - всё равно что перемешать кадку с дерьмом. "Придут новые чёрные, и появятся новые рабы". Но и улетать на Землю Румата не хочет. Он остаётся в Арканаре до старости, надевая вновь изобретённые очки.

Герман и Стругацкие. Две параллельные вселенные. Фильм снят "по мотивам". Книга-первоисточник для Германа существует, но она существует отдельно от его мира. Сюжет изменён. На книгу в фильме идут постоянные ссылки и перечитать её необходимо, ведь именно она озарила Алексея Германа (ещё в конце 60-х) на съёмки фильма о нелёгкой судьбе человечества.

В финале в отличие от первоисточника (Стругацких) Герман оставляет счастливого, в общем-то, Румату в Арканаре, а не возвращает на Землю, как совершившего страшный антигуманный, антипрогрессорский поступок. И такой финал в корне меняет смысл фильма, делая его фильмом о любви к грязному, убогому народу, погрязшему в дерьме. Румата остаётся на своём месте. Где ему хорошо. Где есть место подвигу во имя человечества. И плевать на дерьмо!

1. оказалось что это довольно внятное кино (именно кино а не какой-то там "новый жанр", уймитесь) с ясным посылом. если честно, я ждал трехчасового распада киногения Германа-старшего после "Хрусталев, машину!" но слава богу не дождался. смотреть было увлекательно как рассматривать в микроскоп кусок засохшей грязи с Марса.

уходящим из зала я мысленно плевал в спины - слабаки...

2. возможно в фильме слишком много натурализма, но это натурализм не показушный, мол, смотрите что я могу показать вам с экрана - ОПЛЯ! натурализм тут играет особую роль в создании дикой атмосферы инопланетного средневековья.

(и я сейчас никого не защищаю. "120 дней Соддома" я не осилил)

3. что бы сказали братья Стругацкие? наверное то что у режиссера есть определенное, очень интересное вИдение и с этим уже нельзя ничего поделать. остается или принять/понять фильм или отправить Германа-старшего в Веселую башню и пойти смотреть "Чемпионы" и "Дубровского", а потом пойти утром на работу, а потом два кредита оплатить, а потом детей в садик, а потом за хлебом и масло не забудь, а потом наругать тупых евромайддановцев с тупыми америкосами под пятничное пивко, а потом... а потом...

3 часа черно-белой пытки. достопочтенный дон Румата постоянно моется. и это единственная понятная вещь из всего, что происходит на экране. еще дон Румата хватает всех, кто попадается ему под руку, за нос (а свою женщину еще и за ухо). и вот тут уже возможны трактовки: зачем? но чисто визуально понятно, что все же хватает. из произносимого слышны лишь отдельные фразы, но в основном завывания, крики, звуки падающего птичьего помета и кишок в грязь. да, хаос создан режиссером настолько идеально, что в нем теряются и сюжет, и диалоги, и смыслы.

Сразу скажу: смотреть эту картину решительно трудно. Физически невыносимо. Большую часть времени мне вообще было непонятно, что происходит на экране. Но я отсидел. Как и большинство из примерно 20 зрителей.

Теперь по существу.

Герман снял не кино. Это какой-то новый жанр в искусстве, ему в принципе уже положено начало, и, может, и не Германом вовсе - Феллини, Тарковский и даже Тинто Брасс были близки к нему, - но Герман в «Трудно быть богом» его развил и утвердил.

Это именно что картина, полотно, огромная панорама, но никаким образом не кино.

После погружения в это произведение все попытки по созданию виртуальной реальности, 3d-кино, супер-чёткого изображения и проч. кажутся смешными.

Чёрно-белая киноплёнка, никаких компьютерных эффектов, грим, постоянное заглядывание актёров в объектив - и вы на три часа с головой погружаетесь в настоящий Ад.

Тут не расскажешь ведь. Иди и смотри. Уйдёшь через полчаса, и я найду тебя потом через два часа на экране - вон ты идёшь, за шею привязанный с такими же понурыми ребятами. Досидишь до конца, но выйдешь из зала плюясь, - ха, привет, вот ты вышел из нужника, кивнул головой в мою сторону "здрасте" и, мимо бабы проходя, не удержался, схватил её за зад.

А ты пришёл домой и строчишь "зачем? зачем?", давний поклонник мэтра и братьев-писателей... А вон ты висишь на верёвке мёртвый, весь в рыбьей чешуе, умник.

А что было-то? Трёхчасовой ад, какой он есть. И больше ничего.

Мир, где нет никому дела до красоты и любви. Никому не интересно, какого бога ты сын, и даже легенды про отрезанные уши врагов не работают: люди здесь предельно практичны и трезвы во взглядах на жизнь.

Три часа камера кружится вокруг героя Ярмольника, который тут является сосредоточием силы и воли.

Герой его - человек, выросший на Земле, познавший основы мироздания и, что даже важней, красоты жизни. Это его среда, в которой ему комфортно. Его преимущество в том, что он знает, как по-другому. В этом же и его беда.

Дон Румата ломает носы и топит собеседников в тазах с рыбой, чтобы дать понять, чем отличается разговор от беседы, и как важно вельможам мыться горячей водой.

Он попросту создаёт вокруг себя комфортную среду. Так, как может.

Как по мере сил делает это каждый из нас. В нашем мире, где по большей части нет никому дела до основ мироздания и, тем более, красоты жизни.

Неси эту музыку, брат!

Пусть пока у бывших рабов от неё болят животы.

Вчера они замертво наземь валились,

волю лишь обретя.

Дар убеждения в деле, не в слове.

Болью и кровью, треском костей.

Узнают, познают, поверят, примут.

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ ДЬЯВОЛУ?

О последнем фильме Алексея Германа, и не только о нём

Появления нового и, увы, последнего фильма Алексея ГЕРМАНА «Трудно быть богом» я ждал с нетерпением. Независимо от самого фильма путь к нему великого режиссёра сам по себе – увлекательная история. Задуманная в 1968 году экранизация романа братьев Стругацких не состоялась по причине пражской весны и последовавшей затем интервенции стран Варшавского договора, подавившей бархатную революцию на корню. Приход на смену серому Средневековью Чёрного ордена вместо светлого Возрождения, о котором рассказывалось в романе, вызывал ненужные аллюзии.

В 1999 году, когда Герман приступил к съёмкам, идеологических препон не было. И тем не менее работа над фильмом продлилась 13 лет, вплоть до смерти режиссёра. Завершали её сын – Алексей Герман-младший, теперь уже тоже именитый режиссёр, и Светлана Кармалита – жена, сценарист и верный соратник.

Посмертная премьера фильма состоялась в ноябре прошлого года на Римском кинофестивале. Первые российские зрители увидели его в феврале 2014 года. Их было немного. «Трудно быть Богом» показали в нескольких кинотеатрах страны. Надежды, что он дойдёт до Биробиджана, у меня не было. Пришлось ждать его появления в Интернете. К счастью, недолго: уже в мае он там появился.

К тому, что это не будет лёгкое зрелище, хорошо зная фильмы Германа, я был готов. Но такого не ожидал. Дело в том, что книгу Стругацких читал очень давно. Помнил только основную фабулу. В далёком будущем, когда на нашей планете повсюду установилось некое подобие коммунизма (книга написана в 1963 году, на излёте оттепели), земляне находят в космосе обитаемую планету Арканар. Развитие на ней отстало от земного лет на 800. Туда высаживается отряд земных учёных-историков, которые под видом арканарцев призваны наблюдать за процессом перехода от Средневековья к Возрождению, не вмешиваясь в процесс эволюции на далёкой планете. Я помнил, что главного героя аборигены считали богом, и ему было трудно удержаться от того, чтобы не вмешиваться в ход мрачной арканарской истории.

Замысел романа и тогда был достаточно смелым. Книга вышла уже после снятия со всех постов глашатая скорого наступления коммунизма Хрущёва. Лозунги, обещавшие тогдашнему поколению советских людей, что они доживут до коммунизма и наступит всеобщее благоденствие, были вскоре тихо упрятаны в чуланы истории и забыты. Начинался период застоя. Аркадий и Борис Стругацкие были одними из тех, кто первыми почувствовали тлетворный запах наступающего в стране духовного мракобесия. Не все понимали это. Многие зачитывались романом, принимая его за увлекательную фантастику. Не могу похвастаться и я своей проницательностью. Книгу прочитал и забыл. Запомнился только главный герой – землянин Антон, принявший имя дона Руматы. Перечитывать перед просмотром не стал.

Трудно передать то ошеломление, которое я испытал уже где-то на десятой минуте фильма. Я совершенно не понимал, что происходит на экране. В начале голос автора предупредил, что действие происходит не на Земле. Что здешние серые замки привели к мысли о начале Возрождения, и сюда забросили три десятка учёных.

– Но Возрождения здесь не было – была реакция на то, чего почти не было, – продолжил рассказчик. – Она превратилась в охоту за образом мыслей: умниками, книгочеями, талантливыми ремесленниками. Охоту вело серое войско дона Рэбы.

Вот и все сведения, которые посчитал нужным сообщить автор.

А дальше началось непонятное. Что Леонид Ярмольник – дон Румата, я знал и так. О подвиге актёра, посвятившего 13 лет своей жизни съёмкам в этом фильме, много писалось. Но вот догадаться, кто другие герои, в каких они взаимоотношениях, не помня сюжет книги, было практически невозможно. Изредка звучащие фразы и даже диалоги ничуть не помогали понять происходящее.

В принципе, нечто подобное было уже в предпоследнем германовском фильме «Хрусталёв, машину!». Обрывочные реплики, вроде бы не связанные с действием. Неизвестно откуда и зачем появляющийся двойник главного героя. Непонятный, но врезающийся в память эпизод с самораскрывающимся зонтом… Понадобились годы, чтобы «Хрусталёв» был признан шедевром. На первом показе в Каннах из зала сбегали даже критики. А ведь пониманию этого фильма помогало знание истории. О сталинском времени, об обстановке перед смертью Упыря Народов уже было написано достаточно много.

От первого просмотра «Трудно быть Богом» остался только восторг, вызванный мастерством изображения. Фильм словно бы иллюстрирует аристотелевское положение о безобразном, которое, будучи изображённым средствами искусства, способно доставлять эстетическое наслаждение. В пример обычно приводят картины Иеронима Босха, и творчество этого художника, конечно, отозвалось в картине Германа. Но не только его. Почти все герои фильма, даже второстепенные или эпизодические, будто скопированы с портретов эпохи Возрождения. Например, облик барона Пампы кажется навеян автопортретом Дюрера. Однако в нём нет утончённости оригинала, сосредоточенности на вечном. Порой на несколько секунд появляются тщательно воссозданные, и при этом словно слегка подпорченные, персонажи Рафаэля и Боттичелли, Перуджино и Кампена, Мессины и Ван Эйка, других прославленных и малоизвестных мастеров великой эпохи.

И всё же воспринимать трёхчасовой фильм, не зная книги, практически невозможно. Такое впечатление, будто при создании этой грандиозной фрески режиссёра не интересовали зрители, не знающие романа Стругацких.

Понимая, что Герман относится к тем творцам, которые вправе требовать от зрителя подготовленности к восприятию их творчества, я решил перечитать роман и потом вернуться к фильму. И всё сразу стало на свои места. Не только в восприятии сюжетной основы, но и того, чем картина отличается от первоисточника.

Как я уже сказал, Стругацкие отразили в романе глубокий скепсис в отношении наступавшей эпохи застоя в стране. Горечью овеяны заключительные страницы романа. Потеряв любимую, Антон вынужден нарушить запрет и вступить в борьбу со злом. Мирной эволюции не вышло. За это его возвращают на Землю, где всё чисто, светло и благородно. Такой финал рифмуется с соломоновой мудростью: «Всё проходит – пройдёт и это». Размышления писателей о добре и зле не были религиозными. Трудно быть богом – вести людей к светлому будущему. Трудно, но нужно. События романа и весь его смысл соотносились прежде всего со страной, в которой жили Стругацкие.

Возможно, таким был бы и фильм Германа, если бы он снял его тогда, в 1968-м. Но с тех пор и до начала съёмок прошло не только более тридцати лет. Изменилась эпоха. В стране – перестройка, затем тяжёлые и неоднозначные 90-е, наконец, путинская реставрация. И каждый из этих периодов не прибавлял оптимизма.

Чувство, что мир катится не туда, вызывает новейшая история не только России. Пессимизм овладевает и мыслящими художниками якобы благополучного Запада. Апокалипсис становится одной из ведущих тем. Конечно, коммерческий кинематограф освоил и её: многочисленные фильмы-катастрофы предлагают одну за другой версии возможной гибели мира. Правда, в финалах всех этих блокбастеров человечество находит путь к спасению.

Герман был художником и мыслителем не из этой категории. Его вывод по-настоящему трагичен. Нет книжного эпилога. Разбитый и растерянный дон Румата остаётся на Арканаре. И смысл этого фильма-завещания рифмуется со строками библейского Бытия:

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле,.. и раскаялся Господь, что создал человека, и воскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил»…

Трудно быть Богом, потому что трудно, но необходимо принять такое решение.

И Герман не одинок в таком глубоком пессимизме. Тот же пессимизм у венгра Белы Тарра в «Туринской лошади». О том же датская «Меланхолия». И пусть её создатель Ларс фон Триер пытается выглядеть бодрячком: «Мир катится в преисподнюю, но это не значит, что мы не должны улыбаться», – храбрится он, но глубочайшим пессимизмом проникнуты все его последние картины, даже, на мой взгляд, незаслуженно осмеянная «Нимфоманка».

Конечно, можно утешаться словами из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Всё будет правильно, на этом построен мир». Но можно ли верить Дьяволу?

1) иди и смотри

2) если ждёте экранизации Стругацких - не ждите, выкиньте эти ожидания из головы

3) если грязь, кровь, дерьмо и блевотина - главное, что вы увидели в этом фильме - то... то ничем вас не переубедить, конечно....

Если о моём личном восприятии, то - Ecce Homo. В наш пластиковый век это напоминание об истинной природе человека. И о том, что никакого прогресса нет.

Возможно, если бы в фильме было больше диалогов, проявленных слов (например, как в сцене о первом собрании землян) – тогда бы всё смотрелось легче и заставляло бы нас вовлекаться и сопереживать – как мы обычно привыкли в кино. Если бы Герман хотел сделать свой фильм более смотрибельным – он бы мог ещё больше разбавить этот видеоряд такими вставками, сделать так, чтобы зритель «заводился» бы от внятного сюжета. Грубо говоря, чтобы последний гопник на последнем ряду увидел бы там сюжет.

Но Герман не этого хотел.

И я за это ему очень благодарен.

На исходе зимы в российский прокат выходит картина Алексея Германа «Трудно быть Богом» – событие масштабное не только в культурологическом, но и в политическом аспекте. Многолетний тяжёлый труд стал своеобразным завещанием Алексея Юрьевича соотечественникам. Однако, прочесть смыслы, зашифрованные в этом послании, по плечу лишь пытливому зрителю.

Поклонники творчества братьев Стругацких, ожидающих увидеть на экране дословную экранизацию романа будут разочарованы, ибо фильм Германа – это самостоятельное художественное произведение, имеющее весьма опосредованное отношение к литературному первоисточнику. Просмотр не сулит ни развлечения, ни приятной пищи для сердца и ума. Картина Алексея Германа – это сложнейший лабиринт, погружаясь в который зритель сталкивается лицом к лицу с самыми низменными проявлениями человеческой натуры. Герман и его команда создали целый мир, пугающий своей осязаемостью, несмотря на притчевый стиль изложения.

Полностью читать на сайте газеты Трибуна

Трудно быть Германом.

Единственная связная, осмысленная фраза в фильме про то, что там где большинство серые, непременно победят чёрные. Ради этой мысли было снято и смонтировано 3 часа "серого" видео.

При скудной, скучной, неприглядной "картинке" фильм может нести огромную смысловую, текстовую нагрузку. При бедном, невнятном сюжете фильм может быть с невероятным, смотрибельным видеорядом. Тут ни того, ни другого, нечего слушать и нечего смотреть.

Когда выходишь с сеанса всех жалко, всю съёмочную группу во главе с Германом. Люди потратили столько времени и сил, чтобы снять "это". Жалко себя за 3 часа потраченные впустую.

Нет сюжета. Нет диалогов. Нет монологов. Где обещанная многострадальная "лучшая" роль Ярмольника? Где роль?

Единственные вопросы после просмотра "что это?" и "зачем это?"

Уже находятся критики и найдутся ещё, которые будут говорить об эстетике Германа, о его особом языке. А это просто плохо. Тут нет никакого подвоха, подтекста, "второго дна". Ну не получился фильм.