Отрицательные отзывы о фильме «Левиафан»

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

В северном городке на берегу моря автослесарь Сергеев (Серебряков), живущий с женой (Лядова) и сыном-подростком от первого брака, пытается бороться с коррумпированным мэром (Мадянов) — тому зачем-то понадобилась земля, на которой стоит сергеевский дом. Помогать слесарю из Москвы приезжает его армейский друг-адвокат (Вдовиченков), у которого есть на мэра некий компромат.

Благодаря нюансам современной дистрибуции видеоконтента «Левиафан» выходит на широкий экран не до, а после того, как его битый месяц обсуждали все, от министра до возмущенных доярок, — редкая, завидная судьба. Неоднократно и подробно высказались не только создатели фильма, но и его герои, включая, собственно, заглавного. Как известно уже лет сто, произведение искусства существует не в вакууме — в зависимости от контекста оно может терять какие-то свойства или приобретать новые, живя и развиваясь до тех пор, пока на него смотрят. Проект «Левиафан» за январь 2015 года стал гораздо больше и, по правде говоря, интереснее, чем фильм «Левиафан».

Несмотря на свой тяжеловесный символизм, «Левиафан» внезапно и, вероятно, к удивлению авторов, оказался идеальным фильмом для России эпохи троллинга. Страна, где троллинг стал основой сперва внутренней, а потом и внешней политики, отчаянно нуждается в высказываниях, от которых можно отталкиваться. Полемических и в идеале открытых для интерпретаций. Сомнительный опрос. Неосторожное интервью. Не там устроенный концерт. Главное, чтобы у общества была возможность откомментировать, а потом откомментировать комментарии и мягко погрузиться в изматывающий, ни к чему не ведущий спор. Чем более общо и «универсально» была изначально сформулирована проблема, тем проще людям, которые придут ее технично забалтывать.

И вот появляется Андрей Звягинцев, который иначе формулировать не хочет и, кажется, не умеет. Он говорит о конкретных, приземленных и болезненных вещах: о безнадежности провинциальной жизни, о коррупционном альянсе власти и церкви, об алкогольном ступоре, в котором пребывают избиратели и прихожане. Но смотрит на Россию-2014 через призму вечности, как он, и не только он, ее понимает: Книга Иова, Филипп Гласс, могучие волны бьются о берег, на котором валяются огромные обглоданные каркасы метафор. Это консервативный, позавчерашний киноязык, который именно в силу своей тривиальности, укорененности в пыльной традиции влет считывается в любой точке земного шара. Ровно так в приличных домах хоть Москвы, хоть Каира, хоть Лос-Анджелеса глубоко взрослые люди представляют себе усредненно-европейское приличное кино. Сравните с тем, что сделали с той же Книгой Иова несколько лет назад братья Коэн.

Занятно, что ура-патриоты вменяют Звягинцеву в вину некое очернение российской действительности, в то время как режиссер последовательно, фильм за фильмом занимается обратным — поэтическим приукрашиванием местного быта, переводом его на артхаусное эсперанто. В первых двух работах Звягинцева стремление воспарить над географией принимало почти комические формы. В «Левиафане» автор сознательно старается зацепиться за отечественные реалии, но редко продвигается дальше икон на торпедо и «Владимирского централа». Потому что он остается чистоплюем, он рассказывает историю про кровь, сперму и блевотину, но, вообще-то (и его можно понять!), не хочет ничего этого видеть. Как только пахнет жареным, камера элегантно отъезжает или вовсе прикрывает глаза и переключается на красивую актрису Лядову в шейном платочке.

Гражданская солидарность велит верить этому фильму — вероятно, благонамеренному и, как выяснилось, по нынешним временам довольно смелому (еще недавно никому не приходило в голову награждать за храбрость картины Бориса Хлебникова или Алексея Мизгирева, не говоря уж про Балабанова). Но единственному, кажется, кому в нем безоговорочно веришь, — второстепенной героине Анны Уколовой, живому человеку среди актеров, понуро обменивающихся корявыми, сериального качества репликами, которые, как слишком многие могли убедиться, сильно выигрывают в переводе. В «Левиафане» есть концепция, но в нем нет сердца — и вопрос, почему герои поступают так, а не иначе, быстро теряет смысл; они делают так, как нужно Звягинцеву, они иллюстрируют его тезисы — кроме фигуры режиссера, в фильме просто никого нет. А режиссер не дает собственным персонажам задышать, потому что бездыханные — порой в прямом смысле — они лучше встраиваются в его масштабное полотно с величественными пейзажами и тщательно пережеванными идеями. В фильм, где подросткам приходится жечь костры непременно на руинах старой церкви, где образ свинства проиллюстрирован свиньями, где рожи чиновников укоризненно смонтированы с крупным планом Иисуса Христа.

Звягинцев прямолинеен и внятен, как никогда прежде. Но притча сегодня — мертвый, ненужный, в конечном итоге вредный жанр. Может ли произойти, происходит ли в России что-то подобное? Разумеется, да — и в глубине души это знает любой человек, который провел здесь хотя бы неделю. Означает ли это, например, что Россия — страна, покинутая Богом? Этот вопрос не имеет и не может иметь ответа, он мигом переводит неудобную публицистику в комфортное пространство кухонного диалога. Сперва нужно договориться, что такое Бог. Был ли он здесь. Если был, то когда перестал быть — при Владимире Владимировиче, при Иосифе Виссарионовиче, при Александре II Освободителе? В общем, это тема для длинной, яростной, бессодержательной дискуссии.

Опишу одним словом - СРАНЬ.

Все передернуто и перетянуто: конченая коррупция; "бригадные" словечки гл.героев "братуха", "ну ты чо!"; постоянное бухание всех без исключение персонажей. Неудивительно, что фильм насобирал столько зарубежных премий.

Ведь именно такой и хотят видеть Россию - спившейся, коррумпированной, нацию полных отморозков и алкашей. Посмотрев этот фильм по-другому и не подумаешь. А оглянувшись вокруг понимаешь: реальность вот она - тут; все в порядке...

Сюжет фильма обыден и прост как утренняя дефекация,снятая в деталях на полтора часа.После которой можно сказать как ужасен мир вокруг нас.Игра актеров никакая,музыкальный ряд- тоже.

Не было бы "глобуса",никто бы так массово этот фильм и не обсуждал бы.

Фильм больше напоминает глубокий бессмысленный сон в стиле "каша,мёд,говно и пчелы"

Вдовиченков трахает жену Серебрякова в таком ужасном виде,что они выглядят как бомжы с Казанского вокзала.Это действительность,но тут она как концентрат,расчитанный на разбавление в 10кратном масштабе.Если бы не антироссийская гегемония,пролетел бы этот фильм в дыру.

Система сломала. Печально и тоскливо. Полная безысходность. И такое есть. Но есть и другое. Однако фильм не о том.

"Так себе", потому что уж очень все чернО и беспросветно.

Кстати, можно снять фильм о коренных жителях Мальдив, которые заточены в "райском уголке" навсегда и не имеют возможности жить иначе.

Хорошо там, где нас нет, IMHO.

Был, есть и ныне еще не запрещен РосКомНадзором такой мультфильм про домовенка Кузю и его отчаянные поиски своего друга Нафани. Картинки с чумазым домовенком особенно актуальны в России в ее немытый период сезонного отключения горячей воды. В этом материале я постараюсь обойтись без политики и критики современной церкви, хотя эти контексты также трудноотделимы от тела фильма, как застаревшая грязь.

С самых первых кадров разбитых лодок и дефицитного солнца, режиссер готовит зрителя, что лента не покажется увеселительной прогулкой. Даже прилив не решается сильно тревожить звуковой ряд и мягко омывает берег под затянувшееся молчание. Довольно атмосферно, надо признать. Любопытно, что этими же видами природы и выжженным молчанием Звягинцев завершит историю, как бы закольцовывая повествование. А зритель спросит: ну и что? Режиссер предложит посмотреть на безучастные скалы и ответит: ну и ничего.

Серьезные проблемы у главного героя, если вы не придерживаетесь упоротого мнения, что главный герой в фильме - современная Россия, начинаются примерно минуты с седьмой, когда постановлением суда у него несправедливо отбирают Дом. В этом доме, судя по всему, жило не одно поколение семьи, поэтому “вишневый сад” терять нельзя. За дом положена компенсация, но “судья продажная” не считается с мнением независимых экспертов и назначает сумму значительно ниже рыночной стоимости родового гнезда. То есть героя мало того что несправедливо лишают жилья, так еще и обкрадывают! Где это видано, а? Кто-то уже скажет, что сюжет банальный, что изображение порядков глубинки России нельзя делать художественным методом. Что это сродни тому, как есть в ресторане руками. Центральная фраза в этом мнении о фильме звучит примерно так: “Чтобы увидеть Левиафана не нужно идти в кинотеатр, достаточно выйти на улицу”.

Меня поражают люди, которым скидываешь смешную картинку в обед, а они делают вид, будто ты всех их сестер попортил своим сифозным оборудованием, потому что видели эту картинку за завтраком. То есть “Левиафан” для них Событие, а ежедневные новости - мифология. Прокат нового фильма Звягинцева для них громкое дело и тема для разговора об искусстве на кухне, но дальше чем “кровавый режим”, “все продается”, “церковь зажралась”, “русскому остается только пьянство и вера в собственную непобедимость” мысль не движется.

Беды главного героя сплетаются в один желто-белый снежный ком и стремятся не просто его раздавить, но вообще выбить как кеглю в боулинге с дороги жизни. Сценаристы в этом плане местами действуют весьма топорно, поэтому цвет снега такой неоднозначный. Взрослые люди, которые решили заняться сексом на пикнике, потому что не утерпели и их закономерно застукали - выглядят более чем глупо и ненатурально. После этой сцены абсолютно прекращаешь сопереживать героям, поскольку понимаешь, что сценаристы не остановятся ни перед чем, лишь бы показать, как персонажи захлебываются пеной дней. Главный герой потерял дом, его обокрали, за его спиной созрел и лопнул романчик, так еще и пришельцы пожаловали! Сценарий фильма от списка бед главного героя выглядит не упругим и гибким, а как после пластической операции по увеличению груди до 30-ого размера.

- Дорогой зритель, это красиво? - спрашивает сценарий своими ботоксными варениками.

Понятна позиция церкви, касательно “Левиафана”. В фильме есть явный план: когда мы знаем, что местный мэр коррупционер, чьи руки по локоть в крови, а священник говорит, что они делают с ним одно дело. Одной этой фразы уже достаточно, чтобы современное духовенство раздуло костер инквизиции. Некоторые отдельные личности, говорят, что “Левиафан” для церкви абсолютно не опасен, поскольку не изображает реальную церковь, а банально врет как те изображения, где у патриарха Кирилла в отражении есть часы за 30 000 евро, а на руке - нет.

Режиссер уделил кастингу довольно много времени, каждый элемент этой адской машины действительно подогнан идеально, каждый актер чудовищно на своем месте в этой прожженной этанолом жизни. Все сыграно настолько убедительно, словно после слов “стоп, снято!” актеры не расходятся по сторонам, а продолжают жить в этих шкурах. Но сценарий местами настолько глуп и безобразен, что их даже не хочется впускать обратно в кадр.

Очень сложно написать рецензию на “Левиафана”, на фильм где поднято столько социальных, доселе неизведанных проблем как русское пьянство, семейное насилие, подростковый алкоголизм и другие приключения Шурика, без упоминания фамилии Гоббс. Любой анализ фильма, в соответствии с учением Гоббса “Государство как Лефиафан” - это иллюстрация поговорки “слышали звон, да не знают где он”. Не доверяйте таким рецензиям.

Смысл фильма обнаруживается, на мой взгляд, совершенно в другом.

Что же получается: есть слепое поклонение и зомбированные походы на воскресные службы, следование ритуалам без истинной веры, как способ выживания, но есть и другой путь. Николай долгое время бескорыстно ремонтирует автомобиль соседу, помогает батюшке донести тяжелый мешок с хлебом не из-за моментального бонуса в карму, а потому что может. Формально Звягинцев говорит, что хорошими делами прославиться нельзя, и чтобы не случилось всех этих несчастий, достаточно покупать свечки в храме.

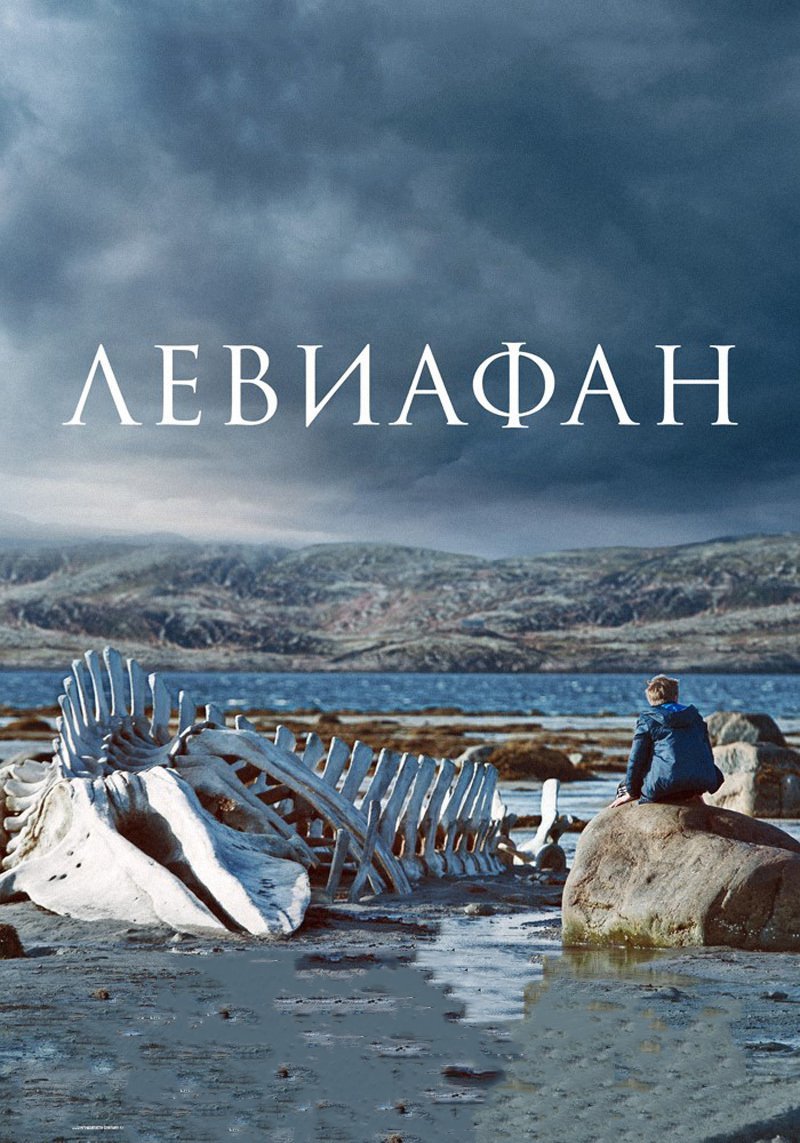

Теперь вспомните кадр с афиши: на берегу лежит скелет какой-то неведомой огромной твари - зверь выходил из моря. На мой взгляд “Левиафан” - это фильм про поворотный момент в истории Духа. Про переход от мистического антихриста, как говорит книга Откровений, к истинному. В фильме решается земельный вопрос: дом Николая разламывает жадная рука крана, а на этом месте действительно возникает дворец, как и предполагал герой. В самом конце архиерей читает проповедь “в чем сила, брат?”. Зритель понимает, что ложь засела в каждом его слове, и что зверь выходит из земли. Зверь выходит только сейчас, под шелест титров и недоуменные возгласы из зала: что, дальше будет хуже?

Своим новым фильмом Звягинцев говорит, что Бог видит все, но смиритесь, он ничего не предпримет, чтобы спасти вас. Бойтесь Зверя в рясе священника, ибо лже-церковь несет самое разрушительное учение.

Очень жаль, что при таком потенциале, имея отличных исполнителей и съемочную команду, Звягинцев не доглядел за сценарием. Потенциально крепкие кости так и не обросли мясом, отчего нарушился баланс между изображением суровой российской действительности и художественным произведением с мощным подтекстом. Есть набор интересных деталей, но схему их сборки покусали саблезубые домовые, отчего ее совершенно не разобрать.

Вместо Post Scriptum.

В 2009 году фильм “Сокровище” получил 2 Оскара. Эта лента о 16-и летней афро-американке, которая страдает от ожирения, учится в коррекционной школе, поскольку не умеет читать и второй раз беременна от своего отчима. На мой взгляд, “Левиафан” достоит Оскара на тех же правах.

небольшое отступление... После того, как в новостях кто-то там польский заявил про украинских солдат, которые в одиночку (что было подтекстом) освободили Освенцим во время ВОВ, я подумал - а вот бы перенести говорившего в ту реальность, которую он представляет как правду. Допустим этот самый польский товарищ живет в реальности, где в составе Украинского фронта воевали действительно только украинцы... Посчитаем в этом случае соотношение сил немецких и наших войск - и какова вероятность, что в этом случае наши войска бы освободили оккупированную Польшу - и вообще, победили бы в Войне.

И в случае, если допустить, что все-таки в отсутствие русских, белорусов и других народностей шансы на победу резко бы снизились - какова вероятность, что предки этого самого товарища выжили бы - и родили его - то, есть, что этот самый индивид, вещающий "свою" правду В ПРИНЦИПЕ существовал бы...

Вот и тут, я вдруг подумал то же самое.

Ведь люди воображают, как правило, то, чего им в жизни не хватает. Живет какой-нибудь творческий чувак в зажравшейся от потребительства Европе - и придумывает злобных инопланетян, напавших на нашу планету - или ходячих мертвяков.

Человека тянет к тому - что далеко от него - но чем-то манит.

Вот, и Звягинцева - манит эта самая несчастная и беспросветная Россия, которую он рисует. Будем честны - все его фильмы - серого цвета. Почти в буквальном смысле. Жить после них не хочется. Только теперь выбран более глобальный уровень.

И всем, кто издали любуется этим серым, беспросветным "Арканаром" - очень нравится это болезненное творчество. Можно порефлексировать и посострадать этим раздавленным судьбой людишкам. Эмоциональное удовлетворение от такого процесса равно реальному поступку, когда кому-то помогаешь, например.

И вот я подумал, перенести бы Андрея Звягинцева в этот самый город - да и вообще - пусть он живет в этой самой России - немытой, бухающей, беспросветной.

Ведь никто же не спорит, что подобное равнодушие встречается тут и там в этой стране - и воспринимается как норма вещей. Но ведь это дальтонизм, господа, настоящий этический дальтонизм.

Мир, в том числе и в этой стране - состоит как из серых и темных тонов - так и из других цветовых оттенков.

Ведь Звягинцев показывает нам ЦЕЛЫЙ МИР - такой. Но мир он - черно-бело-зелено-серо-оранжевый. Я думаю, если бы Звягинцев пожил в том мире, который целиком такой, каким он его представляет нам - он бы долго не выдержал.

А ведь он нам это предлагает - поверить, что весь мир состоит ПРЕИМУЩЕСТВЕННО из этого...

Странное какое-то кино. Я так и не поняла как к нему отнестись. Вроде и должен быть какой-то смысл, но так все вокруг уныло, так несчастно, что поневоле вся эта серость вливается в тебя и настроение куда-то мигом испаряется. После просмотра все же захотелось выкинуть этот фильм из головы.

"Левиафан" отразил реалии глубинки или суть нашей страны и нашего народа в целом? Не хочется верить, что все так и есть. Вечер испорчен.

"Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Кончаловского и Левиафан Звягигцева -созвучны .Но почему Золотой глобус у Левиафана:больше водки и факов- это понятно европейцам?Не имея русского менталитета понять эти фильмы трудно ,а они оценили последний .Вот молодцы?!А номинация на Оскар -есть лоббисты!!!

Я долго боролась со стадным чувством ,и все таки посмотрела нашумевший Левиафан .Не понравился-заштампованный ,вялый ,нудный ,тема Бога и дьявола проходит такой тонкой нитью ,что если бы не название ...Хорошая игра главных героев,хорошая музыка ,хорошие виды,а все плохо.Зачем мэру эта земля,там ее такие просторы?Все как-то намеками:адьюлтер,драка,самоубийство ,портреты экс -вождей .....Без намека только хрюкающие свиньи!!!!!!

Фильм Кончаловского , как-то ,выглядит более достойнее,хоть и без звезд.

"Много шума из ничего"- так можно обусловить то, что происходит вокруг этого фильма. Хорошее авторское кино, не плохая игра актеров ( но далеко не лучшая ) , но все это уже было и раньше , ничего нового и ни каких новых откровений лично для меня фильм не сделал... Ожидал большего, разочаровался ...

Вот, закончена церемония Оскар и к счастью очередные помои про "Российскую правду", получив свою порцию славы, канули в Лету. За время, которое шел этот шедевр на экранах, его в равной степени вознесли до небес и так же залили помоями. Тут не имеет смысла спорить почему одним он нравится, а другим не очень... у каждого свой вкус и взгляд на происходящее. Печально то, что создатели картины, словно по шаблону собирали свой фильм именно под зарубежную тусовку. Пиар акция с матом в кино, сработала и сдался даже Мединский. Что же, печально что мат уже давно никого не коробит в общественном транспорте, девушки привыкли что в их присутствии "поливают", реальные пацаны. Но какое это отношение имеет к искусству кино? Странно всё это... Сюжет фильма изобилует идиотизмом. Взять хотя бы историю сноса дома. При этом нам показывают бескрайние просторы... про храмы и чиновников что уж тут говорить. Видимо Звягинцев живёт в этом постоянно (при том что живёт-то парень в Германии последние лет семь-восемь по его же собственным словам, а от туда видно всё много лучше))... Хотите смотрите это, хотите не смотрите. Решать каждому самостоятельно. Вот только я лично, не будучи депутатом или чиновником, вырос в обычной семье отца военного летчика и мамы учителя и живущий на зарплату, такую концентрацию упырей в одном месте, не встречал. Хотя по различным инстанциям побегать пришлось прилично и мне и родителям. Видимо нам повезло.

Только ленивый еще не написал про Левиафана. Большинство отзывов не просто положительные - восторженные. Последний раз такая же истерика в моей ленте была, когда вышел Interstellar. "Это восторг", "шикарный, глубокий фильм", "потряс до глубины души" и так далее. Я тоже решила посмотреть.

Мне не понравилось.

Честно - не понимаю откуда такой резонанс. Причем с обеих сторон. Мне кажется, что если бы власть так отчаянно не пыталась сделать вид, что никакого фильма вообще нет, реакция на него как российской публики, так и западной, была бы куда скромнее. Относительно Глобуса и номинации на Оскар, я конечно не специалист и не кинокритик, но мне показалось, что субтитры на английском, которые идут параллельно с русским текстом, не отражают сути реплик - ну нельзя перевести фразу "куда ты? - на кудыкину гору" как "where are u going? - far". Нельзя нормально перевести на английский язык русский мат, потому что как ни старайся одно слово f*** не может заменить все многообразие великого и могучего. Без текстов в том виде, в котором они идут в оригинале, Л. превращается в бессмысленно тягучие планы гор, моря, и унылый быт суровых вечно пьяных людей. Хотя, откровенно говоря, и при возможности просмотра картины в оригинале, особой динамичностью сюжет не отличается.

Для меня Л. остался нелогичным, недоделаным, если можно так сказать, фильмом с дырами в сюжете. Я не поняла никого из главных героев, они все какие-то далекие от жизни, хотя матерятся и пьют вроде как натурально. У меня не получилось проникнуться симпатией к людям, про которых я ничего не узнала. Да, мне нравится актер Серебряков, но его герой для меня (равно, как и герои Вдовиченкова и Лядовой) абсолютно не раскрыт. Исходя из тех поступков, которые они совершают, итог, которому все приходят закономерен.

Я не понимаю, почему все наше ХорошееРоссийскоеКино должно быть таким нудным, таким тяжелым и таким, как бы это сказать, не оставляющий надежды, что ли. "This guy says 'hello' and I wanna kill myself'. Если никто не понимает в чем смысл фильма, все говорят, что фильм хороший, видимо, чтобы не показаться глупыми (как бы все поняли идею, а ты нет - ну и кто ты после этого?..).

Главное, не понятно какой у фильма message. О чем он? О том, что конкретный человек с конкретными проблемами никому в этой стране не нужен, и виновата в этом власть? Да, ладно, серьезно? А кто эту власть выбирал? Не верю, что если бы жизнь 80% людей в нашей стране была таким г****м, нынешняя власть имела бы такую поддержку у населения. При всей своей кажущейся глубине, Л. Не предлагает никакого решения этому маленькому человеку. Он просто еще раз напоминает - "эй, ты, да-да, ты, твоя жизнь г**** - что хочешь с этим, то и делай". Можешь утопиться, можешь уехать в Москву, а можешь молиться и когда-нибудь тебе зачтется. У Гоббса Левиафан нужен затем, чтобы лишив каждого человека каких-то прав, сделать жизнь всего общества лучше, потому что человек эгоистичен, и ставит свои интересы выше, интересов общества. Но у Звягинцева нет ответа на вопрос стоит ли искалеченная жизнь нескольких людей видимого блага большинства.

И я не воспринимаю Л. как фильм о России. Думаю, тема правда не национальная, а сюжет универсален. Заявленная проблемы куда глубже, чем избитое "как у нас все плохо". К сожалению, в рамках нынешней политической ситуации, одни этот, на мой взгляд, не самый удачный проект, называют откровением (Хотя, что тут нового, если рассуждать конкретно в контексте нашей страны? Что мы раньше не знали, что жизнь сложна и не справедлива? И что она только в России такая?), другие с пеной у рта, двуглавым орлом и крестом наперевес отрицают любые здравые мысли, которые, надо признать, в фильме есть. Шума много конечно.. Но лично мне не кажется, что Л. - фильм обязательный к просмотру.

И последнее. Наша власть, чем так отчаянно стараться сделать вид, что проблемы нет, лучше бы постаралась сделать что-то для электората, живущего за границами Москвы и Питера, потому что там правда мрак. Если бы это было не так, не было бы смысла сейчас так старательно замалчивать успех фильма и кричать, что это не про нас. У нас не хуже, чем везде. Не лучше, но и не настолько хуже. Но почему-то на свое мы как-то очень болезненно реагируем. Правда это уже совсем другой разговор.

Фильм, так многим пришедшийся по вкусу и вызвавший ровным счетом столько же и критики, мне лично заехал в морду своим пафосом и Россией серо-экзистенциальной. Нет, безусловно, так мне и надо, все правильно сделал. Но как-то стыдно, что на западе будут смотреть как мы плюем себе же в лицо. Как-то так. И да, я вынес всех святых из дома и больше не надеюсь на лучшее. Жизнь-боль.

Меня вот вообще не впечатлило. Практически никто из главных персонажей не показался мне реально живым человеком, одним из многочисленных моих соотечественников. Все они какие-то картонные, шаблонные и неживые. Кроме пожалуй Романа Мадянова. Вот кого нужно было на Оскар выдвигать :) Чиновник у него получился что надо. А вообще фильм ничего особого из себя не представляет и зря вокруг него такую шумиху развели.

И фильм отстой и с Оскаром пролетел... Подленький и мерзкий агитпроп про то, как все упыри и подонки одного северного города травят беззащитного бедолагу по заказу православного владыки, чтобы построить на месте его лачуги церковь.. В итоге-бедолага в тюрьме. Его друг адвокат сбежал, трахнув его жену, жена покончила собой. Друзья предали. Дом отобрали. Зло- в лице мера, прокуратуры, ментов и прочей власти- торжествует. А лицемерные православные священники всем этим руководят и благословляют. Символ зла- церковь в итоге на месте лачуги...

У меня только два вопроса- за что этот фильм хвалили и за что его ругали? Этот фильм просто стоило бы не заметить... Жалкие потуги разоблачить православный клир как корень зла в России и центр управления силами тьмы - старая и замызганная тема, ради которой точно не стоит сидеть два часа перед экраном.

Как фильм - видовая съемка симпатичная, русский север, нарезки из нэшнл джеографик. Игра актеров- очень хорошая. Операторская работа тоже неплохая. Жаль только, что все таланты съемочной группы были потрачены на неглубокий сценарий про то, как с человеком случаются все неприятности сразу- по принципу: пришла беда - открывай ворота, с огромным числом нестыковок, натяжек и переборов.. В целом фильм оставляет ощущение того, что вернулись чернушные тренды девяностых построенных по принципу - жесть, жесть, больше жести.. Только зачем было контрабандой протаскивать антирелигиозную пропаганду - не понятно.. Видимо чтоб за нее и насыпали наград любители шарли эбдо...

Посмотрел я Левиафан. Ну что хочу сказать, это моё субъективное мнение, но ЗАЧЕМ ЭТОТ ФИЛЬМ?

Да, сильный. Да, тяжёлый. Безусловно, с очень хорошей игрой актёров. Оскара возьмёт, видимо...Но о чём это кино? И про кого? Это срез нашей повседневной жизни с мэром любого города в главной роли. Для чего народу, и так находящемуся на грани, в тупике, смотреть и видеть свою несостоятельность и беспомощность в этой несправедливой жизни? Где всё от прокуроров и судей до попов погрязло в коррупции? Где даже в близкой дружбе бывших сослуживцев не осталось ни чести, ни порядочности? Так я отвечу. Это кино про нашу российскую реальность, но не для нас. Это кино ориентировано на западные золотые медведи, каннские ветви и оскары. Это кино для посетителей таких мероприятий, для участников "красных дорожек". Чтобы они увидели контраст между их реальностью и нашей. Удивились, что так где-то бывает... Я не удивляюсь. Мы в этом дерьме живём. и жить будем. Долго. И к моему великому сожалению, похоже, всегда...

P.S. на днях в моём городке а-ля "место действие "Левиафана" убили мою знакомую. Пожилую. За серёжки с цепочкой. У себя дома. Она была очень хорошим человеком. Очень сильным и порядочным. За всю непростую жизнь не сделала никому ничего плохого. И если Звягинцеву отправить её биографию, составленную на скорую руку, думаю, за вторым Оскаром пойдёт...

Откровенная блевотина в сторону России, снятая чисто для европодобного ума... . понятно почему завоевал награду.... все каноны и штампы соблюдены...

Мерзкий фильм. Жалко потраченного времени. Коммерческий фестивальный продукт от начала и до конца. Не рассчитан на зрителя, не надейтесь. Реальность вымышленная. Герои фанерные и лакированные. Оставляет впечателение , как будто в комнате погасили весь свет, оставили только лампочку Ильича. Женщинам вообще я бы запретил смотреть.

А таких мужиков я в армии на Северах насмотрелся. но те простые и логичные. а эти вымученные.

Серебренников сыграл хуже всех в фильме, очень плоско. Сам фильм это медленное и неоднократное погружение в говно и обратно, если хочется этого то можно и сходить. Досмотрел до конца только из-за чистоты эксперимента.

МЕДИАФАН, или ВЛАСТЬ КИНОСИМУЛЯКРА

Всё-таки Звягинцеву необыкновенно повезло. «Левиафан» с его крупицей критической соли попал в какую-то трещину в массовом сознании, и публика моментально разделилась на защитников и противников – даже не самой картины, а церкви, государства, ценностей и традиций. Исправляя это недоразумение (подменяющее разговор о фильме бесперспективным спором о русской идее и её врагах), предлагаю поместить творение Звягинцева в контекст именно художественный. Тем паче, что ситуация в отечественном кинематографе в последние 20 лет выглядит провальной.

Итак, сначала об этом, собственно эстетическом контексте. Есть некие объективные мировые тенденции, в фарватере которых следует и взыскующий одобрения мировых фестивалей наш локальный кинематограф. Например, очевидно, что в последнее время в цветном кино парадоксально исчезает цвет. Палитра ярких тонов превращается после специальной цветокоррекции в нечто синеватое, зеленоватое или, как в «Левиафане» – в унылые оттенки серого. После ухода из жизни автора цветовой трилогии Кесьлевского, особенно чуткого к цветовым акцентам Антониони и других великих мастеров, в мире остались лишь несколько режиссеров, умеющих работать с колоритом. Большинство киноремесленников решают эту проблему просто – фактически выключая (лишний) цвет. Никакой эстетической задачи такая мода не преследует. Это лишь общая для многих авторов боязнь ярких красок (как и у начинающих живописцев, часто непроизвольно затемняющих и растворяющих тона). Звягинцев догматически следует общей моде, в чем-то даже перехлестывая с этой цветофобией – думаю, каждый зритель «Левиафана» потратил немало времени на адаптацию глаз к тёмной и серой картинке. Решает ли этот прием какие-то смысловые задачи? Только в том случае, если бы фильм назывался «Серость»

Другая мировая тенденция (заметная при итоговой раздаче слонов на крупных фестивалях) состоит в политизации кино в ущерб сюжету, драматургии, психологии и другим, когда-то очень важным элементам картины. Нынешней аудитории в трехчасовом фильме достаточно лишь пару раз показать идеологическую мишень (например, карикатурных представителей власти, её декорации, дворцы и хижины), и это с лихвой компенсирует полную ущербность сюжета или киноязыка. Во всем цивилизованном мире уже несколько десятков лет премируют политизированное кино – за или против государства, в защиту чьих-то прав и свобод… Звягинцев и здесь не стал открывать Америку, а взял реальный случай (кстати, действительно воодушевляющая история смерти американского бунтаря Марвина Джона Химейера) и перенес его на родную почву. Правда, бунтарь автоматически превратился в безыдейного бухаря, а тема геройского сопротивления система полностью рассосалась. Условный герой Брюса Уиллиса был подменен конкретным антигероем Серебрякова, трактующим персонажа сюжета через один только «гестус» (то есть смыслообразующий жест или деталь) – бутылку и операцию с ней.

Ладно, пусть будет политическое кино, но тогда снятое, как говорит Годар, «politiquement» - во втором французском значении слова «политично» - отстраненно, тактично. Раз уж фильм называется не «Бухло» и не «Серость», а «Левиафан», значит главный его герой – само государство, бюрократический монстр, пожирающий собственных детей. К сожалению именно с этой титульной темой фильма дело обстоит особенно провально. Здесь нет ни свежих теорий заговора в духе лучших американских политических фильмов, ни кафкианской атмосферы абсурда и ужаса, ни художественной деконструкции власти. Про одноименное сочинение Гоббса говорить и вовсе не приходится. Банальная персонификация зла в карикатурных образах мэра, прокурорши, шефа полиции – это удручающе предсказуемое и слабое решение.

Общая вторичность кинематографа Звягинцева в этом моменте особенно заметна и показательна. Как всем известно, стилистика стартовой ленты режиссера («Возвращение») определила его статус как современного Тарковского, то есть Тарковского для бедных. Все последующие работы отмечены этой печатью вторичности, доходящей до невольной самопародии. Количество неуместных, не имеющих эстетической нагрузки длиннот в «Левиафане» просто зашкаливает. Мужик выходит из дома, мужик садится в машину, машина едет, машина приехала, мужик вышел из машины – невероятно важные для сюжета сцены. Даже эмоциональные порывы упреждаются здесь (как в опере) остановками и зависаниями. Полиция забирает отца, но сын не сразу рванет в классический пробег за колёсами исчезающего автомобиля, а сначала посидит и посмотрит за окно. Под стать таким пробуксовкам и диалоги, нашпигованные ритуальным матом и удивительно информативным связующим словом «чё» (употребляемым, правда, как у Эллочки-Людоедочки в разных лексических оттенках: «и чё?», «ну ты чё!», «вот чё…») Уничтожение цвета и смысла в картине дополняется почти полным уничтожением языка. Часть реплик тонет в гундосой и невнятной речи большинства актеров – как будто бы всех их озвучивал Кенни из «Южного Парка». Другая часть просто бесполезна и тавталогична, как в этом разговоре сына с отцом:

– Опять, что ли в церкви сидели?

– Ну, да.

– Смотри, досидитесь там!

– До чего досидимся?

– Ну до чего-нибудь досидитесь…

Со звуком в фильме вообще беда, благо – спасают английские субтитры. Но настолько низкой речевой культуры в высокобюджетном кино мне встречать не приходилось. Да тут еще и гениальные режиссерские находки – наверное, для придания картине духа реализма и эффекта присутствия. Если герой говорит фразы за стеклом, то мы и слышим почти полностью приглушенный звук как бы из-за стекла. Если он уткнулся лицом в стол, то и слова уходят к тому идеальному зрителю, что должен сидеть под столом.

Отдельная история с ужасающей сериальной манерой игры отечественных актеров, имеющих две основные краски для создания образа – шёпот и крик. В первом случае это означает, что персонаж расстроен, удручен. Во втором – это его нормальное (по принятии пары бутылочек) повседневное состояние, когда слова физически и биохимически доходят до собеседника, а весь диалог в целом напоминает мартовский кошачий концерт. Проблема опять же в общем состоянии нашего кино, потерявшего богатейшую и очень профессиональную аудиокультуру (достаточно послушать актерские монологи Сергея Юрского, Юрия Яковлева, Василия Ланового, Иннокентия Смоктуновского и других советских мастеров, чтобы ощутить эту пропасть в речевой культуре), а взамен получившего школу жевания или выкрикивания русского языка в качестве телевизионной, а затем и кинематографической нормы.

Впрочем, зритель воспитанный на отечественных мыльных сериалах, принимает это не как абсурдную условность киноязыка, но как тот самый искомый эффект реальности: «Ах, сколько суровой сермяжной правды в «Левиафане!» Какая правдивая атмосфера! – Ну, разумеется, учитывая, что почти все сцены намеренно сняты в несолнечную и мутную погоду. Какая реалистичная жизненная история! – Конечно же, вспоминая о том, что американская true story превращена в универсальный западный стереотип о жизни в России. Аналогичным образом психология поступков правдиво отсутствует, драматургия удачно подменена логикой нарративного шаблона (особенно анекдотично то обстоятельство, что на месте съёмок фильма ранее происходила подлинная драма с убийством мэра, а не с расстрелом бутылок и глупейшим адюльтером)… Словом, ситуация как в анекдоте от армянского радио: «Правда ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? – «Правда! Но только не Рабинович, а Иванов… И не «Волгу», а сто рублей… Не в лотерею, а в карты… И не выиграл, а проиграл».

Таков именно реализм «Левиафана», из под шкуры которого во все стороны торчат несуразные детали искусственного каркаса. Вот поп пересказывает притчу об Иове, но фантастически перевирает канонический сюжет – сразу видно, что перед нами не поп, а стереотип. Сие происходит в эпизоде, когда герой Серебрякова ожидаемо покупает в магазине бутылку водки («Чего тебе, Коль?» – «Водки, чё еще…»). Поп же набивает мешок буханками свежего хлеба – совершенно ясно, что этот хлеб в духе очередного стереотипа будет скормлен свиньям. И действительно – через минуту мы видим крупным планом свиные рыла…

На имитации правдоподобности («реалистичным» стереотипом) построена вся логика повествования: клише рифмуется с другим клише, шаблон ведет к соседнему шаблону. В этом прокрустовом ложе самых предсказуемых ходов несколько неожиданной оказывается только семейная измена. Но тут в интернете возбудились знатоки женской психологии и поклонники популярной гендерной метафизики (озвученной и в фильме: «все бабы – дуры») – вот она, очередная сермяжная правда! Таковы (в стереотипной мужской фантазии) жёны и вообще женщины!

Таковы же, без малейших отклонений от обывательского канона священнослужители, церковные начальники, полицейские, отцы города, их телохранители, их супруги и дети… Восхитительна своим парадоксальным «реалистичным» гротеском сцена с приёмом архиерея или «мозговой штурм» у мэра. Забавно только то, что все эти, достойные монтипайтоновского юмора скетчи воспринимаются зрителями «Левиафана» серьёзно.

Может, это вообще «серьёзное кино»? Известно, что настоящая драма (как объяснил Аристотель) должна иметь в пространстве сюжета какого-то медиатора зрительской симпатии. Какой-то (желательно, главный) персонаж должен вызывать нелицемерное сочувствие, ощущение эмоциональной или интеллектуальной близости. Однако, «Левифана» - это роман без героя. Ужасающе низкий уровень разговора о природе власти – титульной темы картины – лишает историю её смыслового центра. Заглавные и второстепенные живые персонажи одинаково схематичны и непрозрачны. Кому из них можно по-настоящему сочувствовать?

Мне кажется, что в ловушку отсутствующего эмоционального центра попал и сам режиссер – в «Левиафане» мы не видим персонажа, с которым мог бы идентифицировать себя автор. Поза отстраненного наблюдателя, судящего о важных вещах на уровне самой средней потребительской мерки – этого явно мало для большого кино. В логике бодрийяровского «симулякра» «Левиафан» оказался победительной пустышкой – пустой формой, заполняемой нашими ожиданиями, мыслями, претензиями. Два с половиной часа однообразных длиннот, провисаний и пробуксовок (как симулякр художественной формы), отсутствие оригинального киноязыка, смысла (симулякр содержания) превратили «Левиафана» в некий «Медиафан» - вирусный информационный продукт с кричащим, как у рекламного баннера, заголовком и чисто воображаемой начинкой. Диалектика симулякра «третьего порядка» в том, что теряя всякое соприкосновение с реальностью, он становится сильнее реальности. Теперь его невозможно отвергнуть как искажение реального положения вещей – симулякр не поддается процедуре верификации, он сам судит реальность как подходящую или нет законам своей фантазии.

Что же касается рокового для всех нас вопроса, переводящего разговор о фильме из сферы художественной окончательно в область медийную и политическую – вопроса о какой-то высшей и гамбургской правоте «Левиафана» в изображении русской жизни, – то сошлюсь на старую мысль Константина Леонтьева. В статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» Леонтьев пишет:

«Жизнь, изображаемая в наших повестях и романах, была постоянно ниже действительности... Скольким читателям, я уверен, в течение стольких лет приходила на ум такая мысль. В частном случае, вот в том или этом, это, конечно, правда и прекрасно изображено. Но что же мне делать, если я в действительной жизни сам встречал нередко русских людей и более твёрдых, и более смелых, и более красивых, и блестящих, и более полезных государству и обществу, чем все эти полуотрицательные герои... В частностях все эти романисты правы, во всецелом отражении русской жизни - они не правы».

Именно так обстоит дело и с «Левиафаном» - он механически сконструирован из шаблонно правдоподобных деталей нашей социальной жизни. Но принудительная концентрация этих внешне реалистичных деталей даёт на выходе симулякр или просто ложь (например, пить водку в таком количестве несовместимо со здоровьем и жизнью). Такой недиалектический (регрессирующий) переход количества в качество, контекста в пафос и в послание фильма важно заметить уже в начале всей истории. Эпизод с судебным заседанием, где герою картины отказывают в правах на территорию его дома, никак не проясняет вопрос о том, насколько легитимна была постройка. В итоге самым разочаровывающим образом драматичный конфликт алкоголика Коли и алкоголика мэра (яркая метафора противостояния личности и государства!) сводится к спору о цене вопроса. Коля и его адвокат оценивают вынужденное переселение в 3.5 миллиона, а районный суд – только в 600 с небольшим тысяч рублей. Привезенный из Москвы «макгаффин» – таинственно бесполезная папка с компроматом – дела не меняет, речь все так же идет о денежной компенсации.

Вот вам и формула высшей справедливости – она сводится к точной денежной разнице между «дано» и «желаю». Какое это имеет отношение к общественному благу, социальной истине или другим громким категориям, что с таким азартом выискивают в «Левиафане» его зрители? Остап Бендер тоже торговался я с подпольный миллионером Корейко о цене пухлой папочки с компроматом, но к судьбе России и вопросам выяснения трансцендентных истин это никак не относилось.

А все-таки жаль, что обсуждение фильма Звягинцева почти полностью перенесено во внехудожественный (политический или социальный) контекст. Лучше было бы, например, сравнивать вторичный кинематограф Звягинцева с первичным – кинематографом Тарковского, и находить у автора «Левиафана» не только влияния, но и полемику с источниками творчества. В этом смысле правильно считать «Левиафан» полемическим вариантом «Жертвоприношения», но тоже с оговоркой от армянского радио: не он принес жертву, а его принесли в жертву; дом не сгорел, его снесли, не он изменил жене, а жена изменила ему… Ну и, конечно, ключевой для героев Тарковского вопрос: «есть ли Бог на Марсе, нет ли Бога на Марсе» героев Звягинцев тоже не волнует. Вот, хлебнув в очередной раз водки из горла, Коля вопрошает священника:

– Если бы я свечки ставил и поклоны бил, у меня бы всё по-другому было? Может сейчас начать, пока не поздно? Может жена моя воскреснет, дом мне вернут?

Герой «Жертвоприношения» точно попробовал бы и такой вариант, он не то что жену воскресил, а даже атомную войну отменил. Антигерой «Левиафана» не мыслит, не верит, не сомневается, ничего (кроме водки) не пробует. Можно считать это атеистическим прочтением Тарковского и «Антижертвоприношением». По крайне мере, это лучше, чем пытаться разглядеть в картонном сюжете и его плоских героях метафоры русской жизни и притчу об обществе-государстве. Тем паче, что гоббсовского «Левиафана» Звягинцев и не читал. Не читал, но не одобряет…

"Продукт высочайшего качества"

Выверенные планы, вдохновенная музыка, кадр за кадром увлекают зрителя в извилистый поток, жестокого и нелепого, российского бытия . Вместе с героями мы несёмся в холодных бурлящих водах сюжета, сжимаемые мистическим ужасом, теряя ориентиры, и обуреваемые единственной надеждой не захлебнуться в лавине света, тени, гармонии и какофонии, на которые так щедр автор, а остаться его милостью на отмели надежды с тонким букетом послевкусия сотканным из внутренних и внешних противоречий. Это так виртуозно удавалось ему ранее. Но!

Ещё до конца фильма поток иссякает. Не успев ощутить магию очищения мы стоим намокшие, в луже, с сильной горечью во рту. А глядя на открытый занавесом интриги источник мы видим капающий ушат.

Признаться от мастера овладевшего динамическим рисунком Гринуэя и духовной наполненностью кадра Такрковского принимать этот "сатирический" памфлет до невероятности больно.

Просто невозможно поверить что создатель "Елены" так изящно растушевавший извилистую грань между добром и злом начал писать чистыми цветами на потребу ищущей виноватых и не желающей думать толпе.

Неестественное обилие застольных сцен заусенцами цепляющие в начале, к середине фильма начинает досаждать. Пьют беленькую все без исключения, пьют с фанатизмом вокзальных бичей, пьют тяжело и безрадостно, потому что русские, потому что должны.

В свою очередь шаржированность антигероев, достойная вселенной марвел, скрадывает прекрасную актёрскую игру настолько, что выдержанная в репортажном стиле сцена с деревенским батюшкой уже не кажется инородной.

Чего не скажешь о инкрустированной топором теме поповства, настолько искусственной и перетянутой что удержаться от кислой мины во время финальной проповеди, возможно с трудом.

В итоге фильм смотрится поверхностно и ангажировано, больше напоминая бездушную матрёшку на сувенирном лотке нежели согретое сердцем творение мастера.Но!

Сделано добротно, пуговицы пришиты намертво! А душа? Ну кто платит за душу?..

Кино «Левиафан» от режиссёра Звягинцева.

Первый раз это слово увидел в игре «Final fantasy ˅lll“ там был GF с таким инопланетным именем.

Кино начинается в такой нудно-тарковской интерпретации-это когда типа поле,по середине поля кровать и рядом одинокий подсолнух и думай как хочешь что это значит.

Судья в фильме -это полный трындец ,как она поэтически зачитала постановление-это шедевр,церковный пономарь-отдыхает,ей Звягинцев причёску под Джейн Псаки подогнал видно специально что бы показать какая она дура. Хотя нового в принципе ничего не выставлено,ну показано глава администрации бухает,бухает и поп с крестом на пузе,бухает и главный герой - «выселенец « и адвокат не прочь остаканится беленькой.Да есть «полевая жандармерия»,которая выполняет только проверку документов на дорогах и не следит за безопасностью дорожного движения -мы это всё прекрасно знаем.Что матерятся все от гопников до прокурора ,ну кроме попа правда-тоже не сенсация.Абсолютно никакой новизны.Суровая российская действительность,так было и будет.Ещё Пушкин писал что-нет правды на земле.

Скорей всего для западного зрителя будет не сюрпризом что орущего и похожего не неадеквата мужчину задерживают в полицейском участке за крики.Для нас -это не справедливость в полном своём виде.Есть правда одна и хорошая тема-в России всегда можно договориться.

Сам Коля-типичный страдалец, слушающий Мишу Круга(таких тысячи) и ко всему его "имеют" все -менты и глава администрации в лице государства и лучший друг с любимой жёнушкой- частный личный сектор.Как говорится жизнь обложила кругом капканами.И никуда не деться только скакать на флажки.Но оптимист Коля шагает весело с улыбкой и не обращает внимание на печальные глаза своей жёнушки.Внешний вид героя-Коли пробил главную тему и проблему Русской глубинки-отсутствие парикмахерских именно для него,остальные персонажи хоть по большинству своему и негодяи,но причёсаны и ухожены. Что хотел показать автор?Страдальца?Горемыку?Униженного и забитого системой поисковика некой истины ,которая где то там.Пришедший в суд просить справедливости человек,который сам по сути является гопником в морщинах.В компании при детях жрёт водяру и матерится ...Это не ново,это сплошь и рядом...

Сцену где глава администрации собирает судью ,мвд,прокурора у себя в кабинете напоминает чем то Ревизора,только не было ничего сказано про крыс,которые пришли там что то понюхали и ушли....Печальное кино,печальный конец.За что номинация-не понятно.

Признаться честно фильм был просмотрен просто "чтобы знать".

И чертовски жалко потерянного времени.

Вокруг столько кричали о коррупции и о борьбе маленького человека, что реально показалось правдой.

А на деле....

Хотите фильм о реальной коррупции, посмотрите фильм "Дурак".

И про маленького человека с борьбой не надо.

Сидит алкаш, который, только выпив водки, может хоть как то бить себя в грудь, а так отсиживается за спиной своего друга адвоката и потом сидит сопли на руку наматывает "как же так" и "за что"... и тихо шмотки собирает.

И отсылок к библейским сюжетам тоже не надо….

Не там ни Авраама, ни Иова, ни Левиафана…..

Просто скелет кита и труп жены.

Начало фильма было многообещающим: красивая музыка и поражающие воображение виды северной природы со вписанными в них остовами змея-левиафана (я до сих пор не понимаю, пригрезилось ли это мне, или действительно в форме озера угадывался контур чудовища).

Но, к сожалению, фильм не оправдал надежд. Конструкция режиссера не сработала. Показывая трагедию маленького городка, он надеялся, что в сознании зрителя ситуация растиражируется до размера страны, но этого не произошло (по крайней мере у меня). Возможно, подход сработал бы лет десять назад, но в текущей реальности история осталась историей одной семьи северного города.

В результате мы видим сравнение не равнозначных величин: страна - левиафан, а частной трагедии - с намеренно гипертрофированными героями - и ветхозаветного сюжета. Что не работает: масштабы слишком разные.

Вот как-то так. Но виды замечательные.

Все знают песенку "По улице ходила большая крокодила", но от этого музыкальным шедевром она не становится. Также и с "Левиафаном". К сожалению, похоже, что Звягинцев - режиссер одного фильма и этот фильм - "Возвращение". "Левиафан" может быть интересен только в данный конкретный момент времени, как отражение накопившихся социально-политических проблем. К сожалению, это посредственное кино. И скучное. Традиционное обилие мата также отнюдь не улучшает его качество. Не рекомендую.

На мой взгляд - это экранизация байки, придуманной зэка(севший главный герой), которую он рассказывает за пачку чая сокамерникам.

Менты - гады, судьи и прокуроры - свои, адвоката вообще надо убить, жена - глядь подзаборная и самоубилась(грех), мэр - вроде тоже гад(при власти), но в итоге человек с понятием/как бы из бывших своих/ - построил не дворец себе, а церковь. Все дела, фабрикуются для нужных людей. Выше аппеляционной инстанции по гражданским делам московский адвокат ничего не видит. За первое преступление дают 15 лет строгого.

Один светлый человек, которого посадили ни за что, хотя жену он ушатать мог запросто.

Мне только непонятно, чифира пожалели на более заковыристую историю или свою подгоняли под чью-то и количество денег, вбуханное на эту ахинею, внушает.