Все отзывы о спектакле «Деревенский анекдот»

Рецензия Афиши

Слово, означающее истребление народа, в романе сатирика нового поколения Всеволода Бенигсена превращается в аббревиатуру «государственной единой национальной идеи». В пропащем алкоголическом селе Большие Ущеры всем жителям раздают классику русской литературы от Толстого до Бродского, обязуют выучить наизусть по фрагменту и в назначенный срок сдать экзамен. Проект «Генацид» ставит своей целью в конечном итоге объединить все население страны любовью к великому наследию русской литературы. Механизм срабатывает совсем не как ожидалось — из-за избыточного погружения селян в меланхолический космос литературных памятников юмористическая утопия оборачивается драматичной антиутопией.

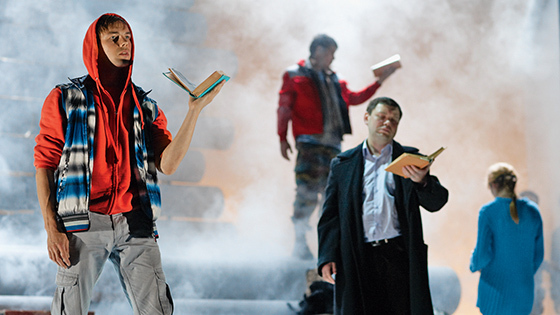

Спектакль поставил недавний выпускник гитисовского курса Олега Кудряшова Кирилл Вытоптов в сотрудничестве с художницей Наной Абдрашитовой — и нетривиальная монументальная сценография придает вполне традиционной литературоцентричной режиссуре какой-то дополнительный объем. На сцене установлена громадная конструкция из белых лежачих то ли колонн, то ли бревен, которые по-всякому крутятся и раздвигаются; задник ненавязчиво, но в такт сюжетным поворотам подсвечивается разными цветами. 15 актеров — это немало — разведены между собой так, что нет ролей второго плана. Персонажи карабкаются по бревнам, вылезают из щелей, таскают бюсты Пушкина; у каждого — своя речевая модель поведения.

Все это работает исключительно на раскрытие фактуры самого романа без всякой претензии на собственный, режиссерский месседж. Вытоптов демонстрирует блистательную выучку — ни единого провисания по ритму, все на своем месте, отлажено, работает как часы. Несмотря на то что спектакль существует в отжившей словесно-сюжетной парадигме театра ХХ века, он настолько гладок и проработан, что становится исключительным в своем роде. Это театр академической выучки и проверенных временем схем — который, оказывается, может еще успешно жить и предлагать смыслы, если выучка по-настоящему серьезная, а схемы выверены до последней детали.

качественные декорации в виде кучи бревен. Достойные актерские работы. Много почтинецензурной лексики.

«ГенАцид» без опечаток

Современная премьера в «Современнике»

Книга книг заповедует: «Нет пророка в своем отечестве». Но, когда от Отечества идет дым, появляются исключения. Роман Всеволода Бенигсена «ГенАцид», номинированный и награжденный, оказался пророческим. В 2008 году книга читалась как сатирическая утопия, в 2012 смотрится на сцене «Современника» как «картина уезда в настоящем».

Координаты национальной идеи России до сих пор не вычислены. Собственно, ее поиск, как говорят, и есть наша «сермяжная, посконная, домотканая и кондовая» идея. Корни ее, как и всякие другие корни, легче искать на природе, где все располагает к «Эврике!». Местом поиска, а вернее эксперимента по внедрению нацидеи стала деревня Большие Ущеры. И, если место действия вымышленное, то время, население и коллизия – местные. Звонок полковника (не подполковника) «сверху» объявляет деревне «ГенАцид»: Государственную Единую НАЦиональную Идею. Вопрос: «Что делать нам в деревне?» получает четкий ответ: каждый житель должен выучить наизусть литературный фрагмент из русской классики, а, точнее, одобренной министерствами и ведомствами ее части. Срок до контрольной проверки (тест) – три недели, за невыполнение – штраф… с последствиями...

Большие Ущеры – отнюдь не «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Здесь от русской классики только неутолимое чеховское «В Москву! В Москву!», правда, даже самым талантливым (на местном фоне) отпрыскам большеущерской земли жизнь выдает билет «туда-обратно». «Других примет там нет – загадок, тайн, диковин. /Пейзаж лишен примет и горизонт неровен/ Там в моде серый цвет- цвет времени и бревен». Бело-серые то ли бревна, то ли свитки, рулоны, тома непрочитанных книг, рукописи занимают пространство сцены. На этих закругленных ступенях и протекает жизнь персонажей спектакля, не ведающих, в какие дали заведет эта лестница познания.

«Щелкал чуглублуд гумливый фуялом, да, видно, нах, клюбальник перекосоебило», - с порога заявляет Гришка-плотник (виртуозный здесь Евгений Матвеев), и зритель моментально погружается в предлагаемые обстоятельства. Филологам, вероятно, фраза эта напомнит щербинскую «глокую куздру», но язык здесь, как слышно, прост, народен, понятен, если не уху, то сердцу. Школьная программа выветрилась, природное (от земли) шукшинское пропилось, потому впервые, получив книги, персонажи и взять-то их толком не умеют, берут как привычные бревна. Говорят на языке родном, а читать приходится на русском, от того сложностей у местных не меньше, чем у местного недавно гастарбайтера Мансура (Рашид Незаметдинов). Помочь деревенским берется местный интеллигент – библиотекарь Антон (Илья Древнов). Ему-то и предстоит сделать так, чтобы большеущерцы, у которых от зубов отскакивают совсем не словарные слова, заговорили поэзией и прозой.

«Либеральных настроений строго не замечено», - открывает спектакль доклад милиционера Бузунько (Сергей Шеховцев), видимо не успевшего стать полицейским: то ли форма не сносилась, то ли реформа до Больших Ущер не доехала - распутица. Этому представителю правопорядка и доверено сообщить «пренеприятное известие» о том, что, по указу президента, «ГенАцид» - один для всех». Как и многие другие пренеприятности, спускающиеся на наши головы сверху, начинается оно традиционно: «Дорогие россияне!». Россияне на восклицательное обращение отвечают вопросительно: «А хуже или лучше будет?». И ответ не заставляет себя ждать: «Вопросы есть? Вопросов нет!», - разъясняет «погонный» чин.

На вопросительном и восклицательном и держится спектакль Люди, приученные жить «без вопросов», вдруг сталкиваются с литературой, на вопросах построенной. Самый невинный – о смысле жизни, но тут и до другого «А судьи кто?» совсем недалеко. Государство вопросительными знаками мыслить не дозволяет: у народа не спрашивает, но и вопросов к себе не терпит. Вопрос – мысль, требующая ответа, значит вопрошать сродни требовать, а задаваться вопросами – сомневаться. Потому вертикаль власти никаких изгибов не приемлет, никаких вопросительных знаков внимания. И без того накопилось: национальный, земельный, квартирный и прочие F.A.Q.. На них Русь, как известно, «не дает ответа».

«Это ж надо экскременты над людьми!», - возмущается старожил деревни. И действительно, книги, по виду списанные из библиотек за невостребованностью, вываливаются на сцену прямиком на головы приговоренных к чтению. Список книг отдаленно напоминает перечень для ЕГЭ по литературе и хит-парад русской классики из ста книг, который в народе получил название «список Путина». Пласт русской классики решили зачистить, попутно запустив прочистку мозгов новым поколениям. Роман-шутка Всеволода Бенигсена воплощается в жизнь.

«Это культурное наследие», - «Наследство? А кто помер-то?» - раздается на сцене. Это культурное наследие осталось выморочным, не востребованным, потому и решило государство поделить его между людьми (как в старом советском анекдоте про требование выдать положенную долю чугуна и стали, причитающуюся на душу населения). Тут и Гоголь, и Пушкин, и Толстой, и Бродский, и Бунин, и Лесков, и Баратынский Евгений Абрамович (жителям уточняют - не еврей). На каждого персонажа спектакля по литературному персонажу.

Герои спектакля в начале напоминают обитателей горьковского дна, но уровнем пониже, как у Ежи Леца: «Когда я достиг дна, снизу постучали». Преображаются же они другими авторами, открывают в себе персонажей, о которых читают. Продавщица Таня (Елена Козина) примеряет на себя то роль Агафьи Тихоновны, то Наташи Ростовой в сцене первого бала. Девушка плачет над тем, как впервые оголили полюбившуюся ей героиню, и откровенное декольте чтицы тому не помеха. Почтальонша Катя (Клавдия Коршунова), ждущая ребенка и предложения от его отца, не кто иная, как Катюша Маслова. Возлюбленный ее (Евгений Павлов), праздно шатающийся «Очарованный странник» без головы на плечах и с пропущенной главой книги. Повесе выпало выучить девятую, десятую и двенадцатую главы повести Лескова, тогда юноша, раз очарованный поездкой в Москву, решает «пойти искать по свету» людей, которые знают начало, конец и пропущенную одиннадцатую главу повести. Хуже всех приходится быдловатому Сереге Серикову, который, по словам местных, «принял Чехова на себя!». Поступок! Принял Чехова и нацмен Мансур, читающий монолог Заречной из «Чайки» как молитву. «Общая мировая душа – это я», - говорит гастарбайтер и лучшего сравнения не найти. Будет и чеховское ружье, но выстрелит не оно, хотя пороха в спектакле предостаточно.

Актеры для пущей достоверности отказались от грамотной речи. Обучились говору, чуждым интонациям, увлеклись «отрицательным языковым материалом», и вместе с родной речью позабыли речь сценическую: тишат, проглатывают, пробалтывают. Говорят (кроме старшего поколения), в общем, плохо (дикция подводит), и играют – вне норм. Превосходно! В многонаселенном спектакле удалось разгуляться абсолютно всем. Роли благодатные, типажи колоритные, обаятельные, да и актеры, которые, порой, не заметны в других спектаклях театра, здесь в полной мере и с полным правом заявили о себе. Вне конкуренции начальница почты и самогонщица, декламирующая блоковскую «Незнакомку» так, будто та с нее писана (Светлана Коркошко); умилительна и трогательна Елена Миллиоти, как-то по-детски робко и боязно, читающая гоголевскую «Русь…». В спектакле не только литературные отрывки поделены, но и палитра чувств: за хулиганский юмор ответствен Евгений Матвеев, герой которого сквернослов, раз открыв поэзию Алексея Крученых, обретает новый язык. Философию и драму без прикрас привносит Дмитрий Смолев, чей герой заболел Антоном Чеховым. С летальным исходом. От прозы одного доктора не смог излечить другой – циничный герой Георгия Богадиста, не любящий людей – «братьев наших меньших».

Нельзя не отметить мастерскую работу режиссера Кирилла Вытоптова и сценографа Наны Абдрашитовой по переложению романа для сцены. Создатели спектакля стали в полной мере соавторами: многие линии романа изменены, многое сокращено и привнесено. Персонажи взяты из романа, но их психологические портреты - заслуга соавторов. Стремление уйти от безжалостного сарказма первоисточника позволило развить то, что в романе только подразумевается. Подробная иллюстрация к тексту насытила его эмоционально, но и острые углы, на всякий случай, округлила. Правда, многое по-прежнему «имеется в виду»…

Спектакль, впрочем, нуждается в серьезных купюрах. Лирические отступления, задуманные в нем Кириллом Вытоптовым, не удались. Книги, порхающие в руках, как «Чайки», литературная пантомима снов большеущерцев, вязкие паузы, попытка смягчить сатирический памфлет до трагикомедии (с ударением на «траги»), - все эти режиссерские «опечатки» замедлили динамику действия. Вставные номера в спектакле, состоящем из вставных кусков классических текстов, не нужны: здесь каждая цитата – мини-спектакль. Сокращение текста за счет удлинения бессловесных мизансцен, дробление реплик бесконечными паузами, - все это разрушает ритм спектакля. Режиссер будто считает комедию низким жанром, и пытается сделать ей прививку драмы. «Испытание прекрасным» - так первоначально назывался спектакль, открытые репетиции которого были представлены еще прошлым летом. Наверное, что-то перегорело в режиссере с тех пор. Пробелы в декорациях заполняют книгами, а режиссерские лакуны наполнены пустотой. Драйв текста, точного, лаконичного, едкого, разбавили до воды. Но перца все равно осталось довольно, и слух о спектакле «Современника» «пройдет по всей Руси великой». Может быть, и главный зритель десятого ряда театра придет посмотреть на осовремененную и своевременную постановку. Впрочем, если спектакль будет по-прежнему тяготеть к жанру высокой драмы, то роман приобретет новых читателей, а спектакль зрителей потеряет.

На бело-серых декорациях (Нана Абдрашитова) разномастные герои расставлены как знаки препинания. Одни задумчивы как многоточия, другие говорливы как запятые, третьи ироничны как кавычки. Объединяет их, без исключения, прямая речь автора, а вернее авторов. Все то, что сегодня могут счесть вольнодумством и скандалом имеет в спектакле сноску, и, как у Островского в «Лесе», «цензуровано», т.е. к представлению дозволено. Впрочем, цитаты эти проверены не комитетом, а временем.

Персонажам бы отчитать, да отчитаться в положенный срок, но не тут-то было. Пьют по-прежнему, но теперь культурно, поднимая стаканы «За русскую литературу!». Жизнь преображается, антенна начинает ловить

не «обращения», «объявления», «чрезвычайные сообщения», а песни на стихи Есенина, Тарковского. Пушкина, Лермонтова; звучит сквозь помехи голос Бродского (композитор спектакля Алексей Айги). На почте, как гоголевский почтмейстер, вскрывают над паром чужие письма, возмущаясь не содержанию, а слогу отправителя.

Национальная же идея, призванная «объединить всех и каждого», всех решительно разъединяет. Деревня разделяется на два лагеря - «рифмачей» и «заик» (прозаиков), нейтралитет сохраняют лишь жители, которым достались стихи в прозе. Но драк нет, заменены дуэлями. Эксперимент проваливается, а, вернее, выходит из-под контроля. Ощерившиеся ущерцы вновь демонстрируют иммунитет против искусственных объединений: опыт колхозов переходит из поколения в поколение. Чем бы ни пытались соединить народ, он прежде решает «решительно размежеваться», Только «большая беда» или война, по-Жванецкому, и может объединить. Но у нас все больше гражданские… Вот и возникает то и дело в спектакле собачья голова - символ укрепления любой идеи – опричнина. Эксперимент продолжается, кажется, в другом, невыдуманном месте, а значит вновь не обойтись без жертв

.

«ГенАцид» с подзаголовком «деревенский анекдот» стал анекдотом в английском смысле. Не байкой, не шуткой, а случаем, инцидентом вполне реального толка. У наивных, все принимающих всерьез, ущербных большеущерцев стали появляться вопросы, детские, всегда неудобные. Вопросы будоражат мысль, а в поиске ответов можно и до Болотной, и до Красной доплестись. Преобразившиеся большеущерцы, которых «вопросы трогают, а ответы нет», вызывают тревогу у начальства. Эксперимент обернулся тем, что народ одной отдельно взятой деревеньки перестал быть толпой, сквозь серость начал прореживаться свет. Чужие заученные мысли срослись с натурой – не отодрать, а раз запущенный мыслительный процесс необратим. «Люди – терпеливые, как глина», - отчаянно говорит доктор, «Ты откуда этот текст взял? Я ж тебе Булгакова давал. «Записки врача», - удивляется библиотекарь мысли одного отдельно взятого «подопытного». «Так и до массовых выступлений недалеко. Доступ к текстам прекратить. Книги конфисковать и сжечь», - директива, завершающая эксперимент, но не спектакль.

Народ не безмолвствует, голосит. Его снова обманули. Звучит песня на стихи Александра Иванова с говорящим припевом «Ты мой свет, но я тебе не верю», и жители снова погружаются во мрак. «Те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте», - побеждает в спектакле эта мысль Бродского. Свет знания погасили.

Кафедра, установленная на сцене, с которой обращался в начале спектакля библиотекарь Антон, пытаясь покорить Москву смелостью тезисов диссертации, накрывают большой постройкой, напоминающий в начале деревенский туалет, но оказывающийся пьедесталом. Без памятника. На нем белая табличка без текста – «tabula rasa» - зафиксированное состояние преемников отечественной культуры. В финале этот неподвижный постамент заиграет новым смыслом. Он – надгробный памятник заброшенной, похороненной культуре. Кажется со временем на этой белой табличке «напишут наши имена». Как дарственную надпись будущим поколениям. Чем не геноцид, без опечаток?

Снова «451 градус по Фаренгейту»: книги сжигают как листья, вместе с мечтами и надеждами на перемены. Поджигателем становится «гуманитарий, но не гуманист», променявший искру «разумного, доброго, вечного» на спичку, - библиотекарь Антон. Рецепт Фамусова доступнее «кругосветки» Чацкого. Над «дымом Отечества» звучит чеховское: «Холодно... Пусто... Страшно…», потому что такое пламя согреть не может, только испепелить. Посыпав голову пеплом в буквальном смысле, библиотекарь уверенно встанет за кафедрой и приступит к защите диссертации. Ее первый, отвергнутый вариант, оказался не научным, но честным: «История – лженаука». Она ничему не научила… Теперь Антону все удастся. Кандидатом будет.

Сетевое издание "Театрон"

Спектакль замечательный, молодой, со своими "фишками". Для "Современника" это находка! На сцене матерятся, но это звучит здорово и комично. Необычные декорации очень удачные. Актерский состав подобран толково. От спектакля осталось хорошее впечатление. Присутствовала 2 раза.

Спектакль не для массового зрителя, а для тонких ценителей тонкого юмора, отливающего оттенками иронии и сарказма. Он едва ли подходит для тех, кто хочет расслабиться и получить удовольствие от легкой пьесы после тяжелого рабочего дня или в субботний вечер. На мой взгляд, эта постановка крайне нехарактерна для Современника, но нехарактерна в хорошем смысле. В начале года много писали о том, что Волчек не боится экспериментировать и готова давать пространство для творчества молодым и амбициозным. В постановке не задействовано практически ни одного именитого и титулованного актера, но он от этого отнюдь не проигрывает. Более того этой молодой поросли удалось воплотить на сцене сложнейшую задачу: они шутили, утрировали, создавали атмосферу смеха и веселья, но смеяться как-то совсем не хотелось, а с каждой новой шуткой становилось все больше не по себе, но не потому, что играли плохо, а потому что уж слишком очевидны параллели с реалиями сегодняшнего дня и тем, что как нам казалось уже давно стало историей. Что примечательно, в спектакле задействовано свыше десяти персонажей, каждый уникален по-своему и создает свой собственный до боли знакомый образ, при этом на сцене нет никого лишнего, нет главных ролей и ролей второго плана, сюжет не мыслим без каждого из них. Будущую линию и тон всего спектакля задает самое начало, где раскрывается смысл самого названия спектакля. Генацид - государственная единая национальная идея... Сама идея поначалу кажется абсурдом и полным идиотизмом, но при более тщательном взвешивании вдруг понимаешь, что не такой уж это и гротеск. Такие спектакли обязательно должны быть в арсенале современных театров и обязательны к просмотру современной думающей интеллигенцией.

Спектакль необычный, и в начале даже немного пугаешься. Простая сцена, речь актеров простая и проскальзывает не цензурная лексика. Но проходит минут 10, и понимаешь, что тем самым полностью передается и создается нужное ощущение захудалой далекой деревни, где такие понятия как "интеллигентность, образованность, духовность" совсем не имеют (не имели!) места. Но в жизнь деревни входит государственная программа, суть которой в том, чтобы каждый житель прочитал и выучил отрывок из 1 книги классических авторов. Не буду рассказывать сюжет, но те изменения, которые происходят потом, то как актеры проигрывают открытия жизни людей, которых они играют- вызвало слезы на моих глазах. Очень советую! Спектакль оставляет множество мыслей, игра актеров на 100%, потрясающая!

Декорации - на 5 с плюсом.

Литературная идея - тоже.

Актеры играли хорошо, точно то, что от них хотел режиссер.

На этом достижения заканчиваются.

Слабое литературное произведение механически переделано в пьесу, а режиссер эту "пилюлю" так же механически "проглотил".

В результате действие оставляет в недоумении.

Есть явно лишние персонажи (например, инженер Климов, текст которого состоит из двух слов).

Авторский текст подразумевается, но зрителю, не читавшему книгу, эта многозначительность непонятна.

Кроме того, явные просчеты в режиссуре.

Актриса, играющая жену библиотекаря, убедительно изображает клушу благодаря своим данным. Но лирическая сцена провалена.

Фельдшер задуман как единственный вменяемый человек в произведении. И актер, играющий фельдшера, выглядит действительно брутально. Но его однообразные пророческие реплики также вызывают недоумение, особенно когда они произносятся слишком экспрессивно, примерно как это делает невменяемый Чацкий.

Сцена с повешением поставлена так, что не вызывает никаких переживаний.

Кроме того, она не выглядит логически обоснованной. В результате основной конфликт (конфликт идеального и рационального) непонятен и до конца не раскрыт.

В результате вся в общем неплохая работа многих людей уходит в песок, ничего не оставляя в головах и душах зрителях после просмотра спектакля. Да, местами было смешно, достоверно, но "проигрывать" спектакль в голове, как это бывает после просмотра по-настоящему гениальных спектаклей, не хочется.

Это нечто ужасное! Ценителям классического театра ни в коем случае не советую сию постановку! Для начала, на сцене курят. Причем, не главный герой в трагических терзаниях и задумчивости, а просто и бессмысленно - каждый второй на сцене. Всю эту вонь несет в зал, зрители кашляют, глаза щипит. Еще в спектакле матерятся. И опять-таки, материться можно по-разному. Тут у нас мат на уровне Баратынский-х#ратынский. Высокоинтеллектуальный. Ну и самое печальное: ни логопед, ни школа актерского мастерства этим ребятам не знакомы. Со сцены, по-большей части, несется неразборчивый бубнеж, уничтожающий на корню всю красоту и смысл русской литературы. Жаль потраченных денег. Жаль потраченного времени. Грустно думать, что русский театр умер. Мы ушли в антракте. Порадовало, что ушло с нами пол-зала.

Сходили на спектакль 31.12.12. Ну что можно сказать?! Жаль времени, денег (неоправданно дорого для этого "показа") Пожалели, что не ушли в антракте. �Худшее, что пришлось увидеть. Кому все же интересно, выберите дневной сеанс, купите билет за 300 руб.,хоть не жалко будет выброшенных на ветер денег.

Ходили на показ 04.01.2013 г. На мой взгляд, крайне неудачный спектакль. Идея, если и есть, то раскрыта плохо. Игра актеров напоминает самодеятельность. Декорации неинтересные. Безусловно это драма - и по сюжету пьесы и по творческому состоянию театра. Впечатления от просмотра ужасные!

А билетерша Современника, торгующая билетами в ГУМе, так хвалила этот спектакль, так хвалила! )) Ну понять ее можно .. наверное..., ибо не обманешь не продашь. Иначе зачем билетерши хвалят спектакли?

"Генацид. Деревенский анекдот" - спектакль о важности Литературы. Не знаю, полюбится ли он широкой публике и будет ли понят, но выпускники филфаков, журфаков и прочие книжные черв�и кайфанут. "Генацид" - многогранен, кроме действия и идеи, есть профессиональное исполнение отрывков из классики и рассуждения о литературе. Очень понравилась одна фраза-мысль: "В русской литературе с юмором плохо, там одна сатира". Кстати, главным героем спектакля является опять же - русская литература. Вот такая уникальная постановка.

Ходили 31 декабря 2012 года. Это не комедия, а «трагедия».Спектакль ужасный. Хотя идея интересная. Первое – это почти постоянно курили на сцене и весь запах в зал….Постоянно матерились. Вставили кучу отрывков классики «но иногда артисты начинали читать и сначала, было не понятно, где классика, а где их текст….-да и вообще к чему они говорят данную фразу или текст. Денег жалко на такие спектакли и было ОЧЕНЬ СКУЧНО!!!