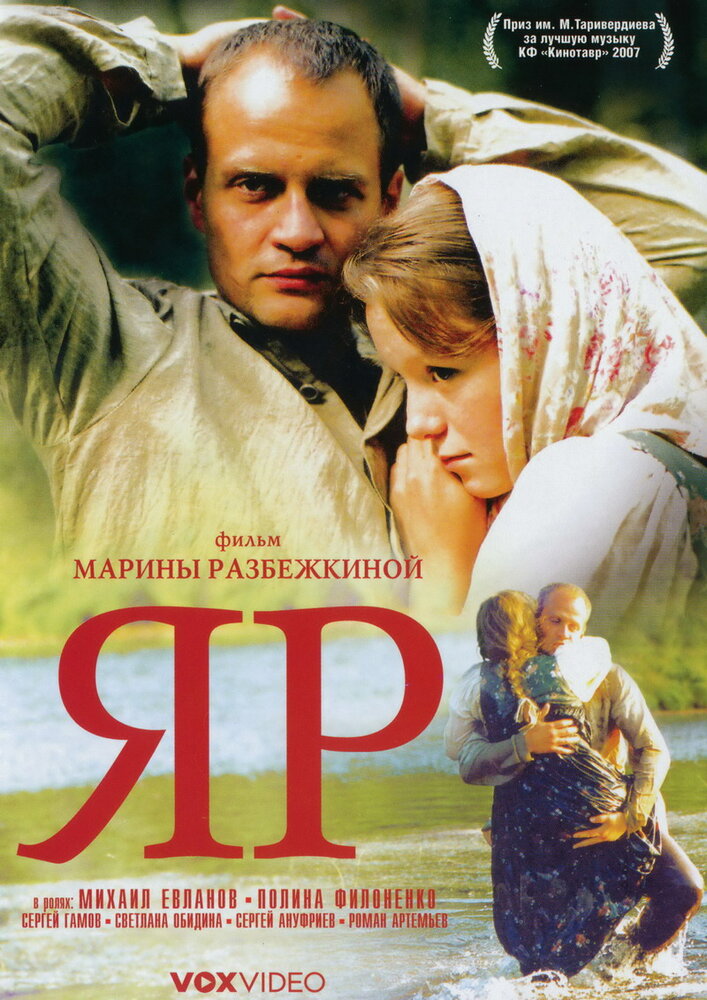

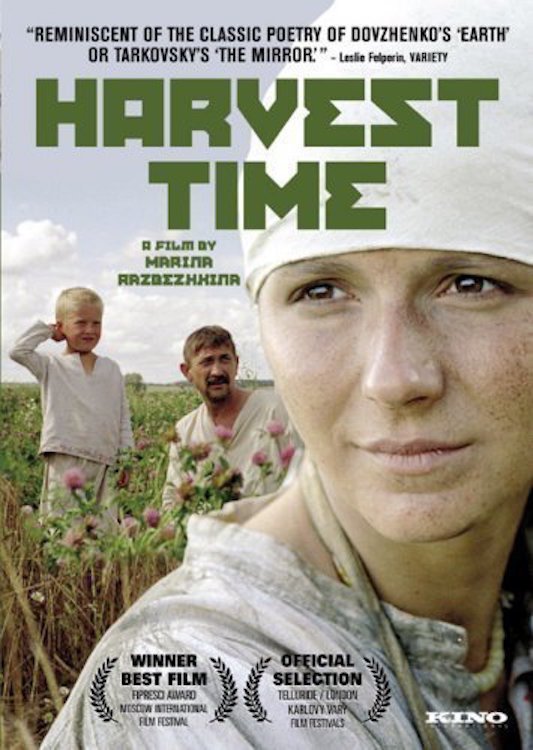

Фильм Время жатвы

Россия, 2004

| Драма |

| 12+ |

| Марина Разбежкина |

| 1 января 2004 |

| 1 час 7 минут |

Другие фильмы М.Разбежкиной

Участники

Рекомендации для вас

Популярно сейчас

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

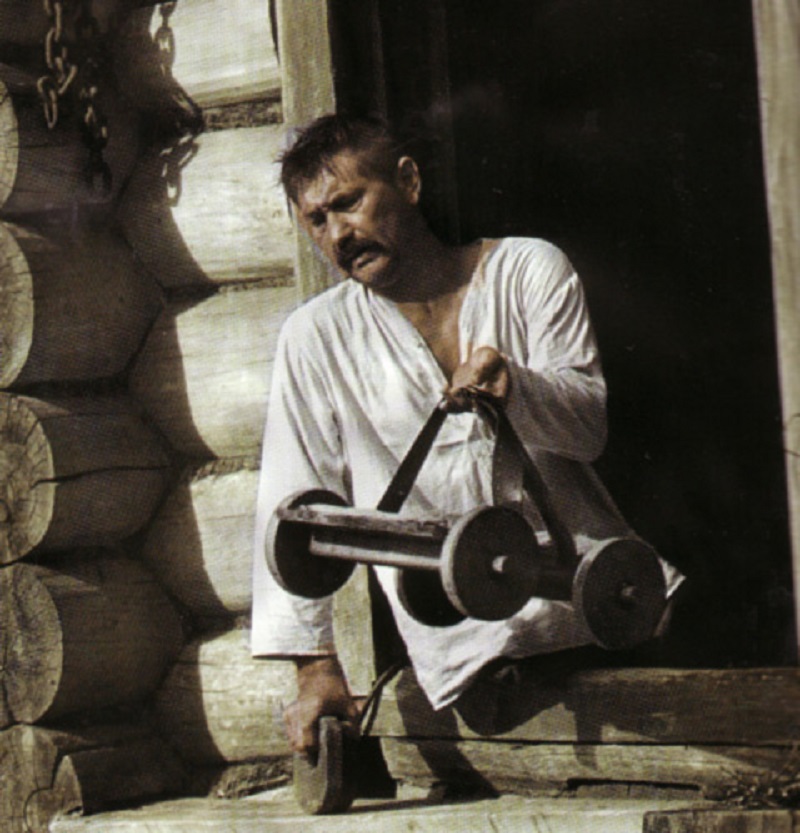

В первые послевоенные годы чувашская колхозница Тося, живущая в душераздирающей нищете с двумя чумазыми детьми и безногим мужем, мечтает занять второе место в соревновании комбайнерок, чтоб получить отрез цветного ситца, но ввиду излишнего рвения занимает первое. Как следствие — получает не ситец, а переходящее красное знамя, из которого платье не сошьешь и которое, вселившись в дом комбайнерки, высасывает из него всю радость, медленно, но верно убивает всех, кто в нем жил, а саму Тосю превращает в выбеленную солнцем безумицу, намертво вцепившуюся в руль комбайна, бесконечно вспахивающего и засевающего бесплодную землю. Взятый из жизни случай с деревенской женщиной, которая, действительно, год за годом остервенело выигрывала одно соцсоревнование за другим, поскольку боялась признаться, что вверенное ей знамя сожрали мыши, Разбежкина превращает в историю лавкрафтовского толка — о крохотных людях, живущих в вечном ужасе перед противоестественными высшими силами.

Посвященную публику фильм Разбежкиной обыкновенно разделяет по тому же принципу, по какому нищенка с запеленатым дитем разделяет пассажиров метро: одни, умилившись, лезут в карман за метафорической монеткой, другие обрушиваются на скромную документалистку с обвинениями в бесчестной конъюнктурности и попытке на звягинцевский манер протыриться в храм мирового арт-хауса. И умиления, и обвинения — в данном случае несколько мимо цели. Наиболее правильное на сегодняшний день применение «Времени жатвы» — на скрепке прицепить его к какому-нибудь подробному и внятному исследованию о шаманских свойствах советской власти. Где, кроме прочего, объяснялось бы в терминах клинической психиатрии, как так получается, что эта совершенно леденящая картина изрядному количеству людей кажется произведением ностальгическим и светлым.

Отзывы

Настоящий русский артхаусный фильм с элементами душевности, которая присутствовала в некоторых советских фильмах. Знаете, что восхищает? Что, несмотря на некоторую депрессивность и утомительность (для некоторых это будет называться словами скука, для других это будет успокаивающая атмосфера), картина дышит красотой, причем, не только визуальной, но и эмоциональной, красотой жизни.

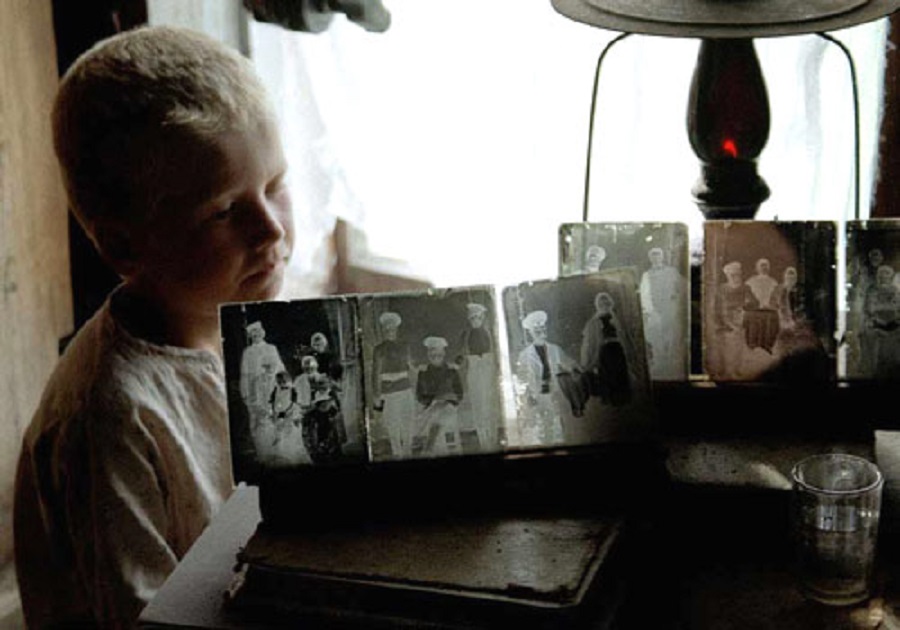

Это если бы вам показали настоящий мир, настоящий красивый мир, без машин, технологий и прочей мути. Это деревня. Раньше люди жили по-другому, сейчас таких деревень почти не осталось. Когда жизнь была в поле, в деревянном доме, а у детишек были только деревянные игрушечные машинки. Тогда люди работали на себя, на семью, тогда было все по-настоящему, правда, давали за это не то, о чем ты мечтал, а какое-нибудь советское знамя.

Это было время жатвы, время, когда люди работали на страну, а не на себя, как сейчас. Разговор не пойдет о счастье или правильности жизни тогда и сейчас. Тот вопрос, который будет поднят в концовке этой картины, не столь важен сам по себе, сколько важен в связи с действительностью прошлых лет. Тема — «наше прошлое».

Хотя, на мой взгляд, здесь более важным является одна из основ кино — передавать посредствам различных образов и объектов связь персонажа с ними, позволять зрителю чувствовать эту связь, участвовать в этих чувствах. А не так как это делается привычным образом в фильмах главным образом через слова, мимику и характерные ситуации, в которых оказывается герой. И в этом смысле «Время жатвы» просто удовольствие для зрителя.

Оно насыщенно всем — различной образностью, цветопередачей, визуальностью, звуком, особенностями глаза, которые пытается передать камера. И в то же время не теряет авторского стиля и артхаусной плотности, когда чувствуешь, что фильм длится вечно, а прошло минут 20, и за них ты уже вдоволь насладился и боишься, что дальше ничего не ждет. Хотя, повторюсь, многим может стать скучно. В зависимости оттого, что вы ищете в кино…