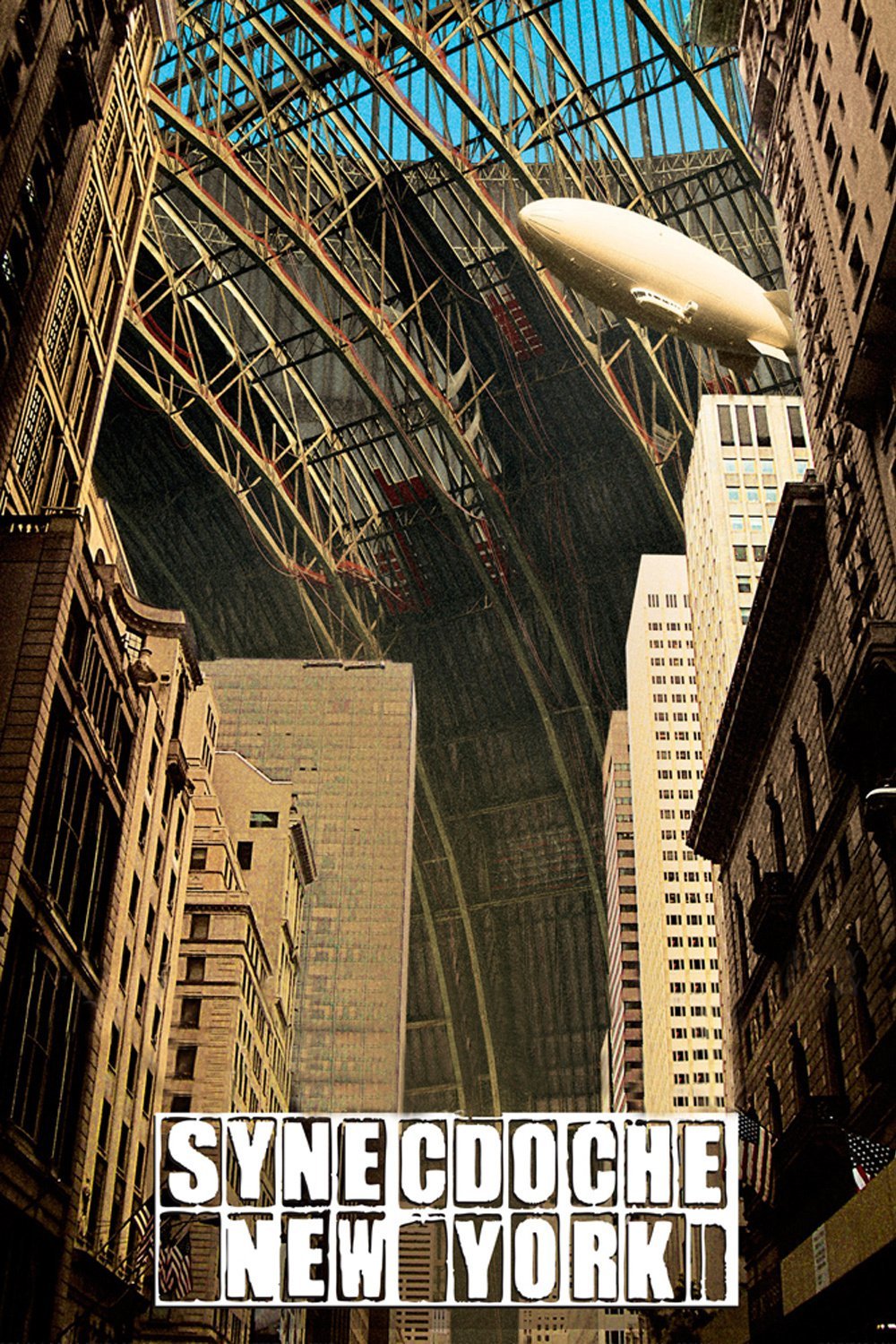

Сюрреалистические размышления о тщете всего сущего; история театрального режиссера, котор�ый безуспешно борется с распадом и страхом смерти. Режиссерский дебют сценариста «Адаптации» и «Быть Джоном Малковичем».

| Трагикомедия |

| 18+ |

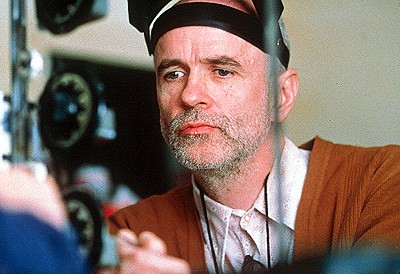

| Чарли Кауфман |

| 24 октября 2008 |

| 9 апреля 2009 |

| 2 часа 4 минуты |

| sonyclassics.com |

Трейлеры и кадрыВсе

Режиссёр

УчастникиВсе

Рекомендации для вас

Популярно сейчас

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

Кейден Котар (Хоффман), толстый провинциальный как бы гений, ставит в заштатном Скенектеди, штат Нью-Йорк, в меру авангардистский спектакль по «Смерти коммивояжера»; постановка имеет успех, ее хвалит центральная пресса, но Котару не до того. Жена — рисовальщица микроскопических картин (Кинер) — страшно устала от него и не берет с собой на вернисаж в Берлин, попытка закрутить роман с лупоглазой кассиршей (Мортон) заканчивается конфузом и слезами (плачет он), плюс Котару все время кажется, что он гниет заживо (невропатолог в местной клинике не моргнув глазом диагностирует синдром Котара, жена из Берлина в ответ на жалобные стоны чирикает в телефон: «Я прославилась!» — и бросает трубку). Конвертик с извещением о присуждении макартуровского «гранта гения» (полмиллиона в течение пятилетки без всяких условий) сперва кажется спасением из ада — Котар берет в бессрочную аренду заводское пространство в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, нанимает гигантскую труппу, начинает не спеша расписывать роли. Но, получив тотальный контроль над окружающей реальностью, герой оказывается в совсем безвыходном положении.

Режиссерский дебют пятидесятилетнего Чарли Кауфмана проще всего трактовать как самодиагноз: сценарист, прежде отдававший свои ребусы на адаптацию режиссерам с сильным почерком — Спайку Джонзи («Быть Джоном Малковичем», «Адаптация»), Мишелю Гондри («Звериная натура», «Вечное сияние чистого разума»), Джорджу Клуни («Признания опасного человека»), — впервые взялся за эту расстрельную работу сам, в итоге наплодил взвод собственных экранных двойников, заблудился в фирменных мотивах, произведя на свет безупречный, но чем дальше, тем менее проницаемый для стороннего глаза фильм, двухчасовой монумент идиосинкразии, в котором все — от названия (необходимость уделить которому два следующих абзаца отпала благодаря русским прокатчикам) до имен персонажей и стоящих на полках книг — нуждается в звездочке-сноске. Все так и есть, и более того — «Синекдоха», кто бы что ни говорил, не становится прозрачней ни со второго, ни с третьего просмотра. Есть подозрение, что расшифровать ее до конца не получится, даже если дотошно пройти по всем ссылкам и сноскам, что сделать это можно, лишь став Чарли Кауфманом — со всеми жутковатыми последствиями этого трудновыполнимого (и наверняка необратимого) шага. Но фокус в том, что, как любое бескомпромиссно личное высказывание, кауфмановский фильм не нуждается в постраничной расшифровке, как не нуждаются в ней Джойс или Дэвид Линч. Его предельно уникальный частный опыт запутавшегося сочинителя воображаемых автобиографий и постановщика пьес с самим собой в главной роли на самом деле предельно универсален: более-менее все на свете считают себя режиссерами, пока в лицо не ударит свет прожектора и голос сверху не скажет: «Стоп, снято».

Отзывы

Каждый человек боится смерти, но все равно умирает. И Кейден Котард умирает. Зажатый в тиски своей квартиры, театральный режиссер ставит одну за другой пьесы, раскачивая маятник своей жизни в неправильном направлении. Он так беспробудно одинок, смертельно болен и так упоительно несчастлив. За годом проходит год, а он, в рамках своего жизненного абсурда, даже не замечает течения времени. Пока пролетают секундные дни, болезненные ночи — он строит свой собственный город, свой дом, дом каждого человека, который ему дорог. И в миг этот, сладострастный миг горького одиночества, он разыгрывает трагикомедию, изображает себя, своих близких — свой мир, понятый лишь им самим. Мир этот где-то в Нью-Йорке.

«Синекдоха» — композиционно усовершенствованная «Адаптация», история а-ля Бенджамин Баттон, только структурно усложненная, глубже проработанная по философским основаниям и доведенная до совершенства в своем абсурде. Показанная театральная жизнь трехступенчата: режиссер; человек, играющий режиссера и человек, который играет человека, играющего режиссера. Чем дальше в лес, тем больше декораций, тем больше задействовано актеров, и тем глубже создатель пьесы несется вниз — все дальше от себя, к людям, которые его играют. «Синекдоха» — история о современном творце, создателе, который, перенося свое личное в искусство, пытается открыть для себя — можно ли одного человека заменить другим, можно ли вымышленное сделать настолько настоящим, чтобы стало непонятно где вымысел, а где нет, можно ли, в конце концов, методом переноса своей жизни понять саму жизнь.

Тема игры в марионетки красной линией простирается по всему творчеству сценариста. Кауфман как заправский фокусник дергает за ниточки. В «Быть Джоном Малковичем» есть ответ на вопрос — до какого уровня человек доходит, когда им управляют и когда он управляет. В «Вечном сиянии чистого разума» не смотря на первостепенную любовную линию, снова высказывания на эту тему — что переживает человек, когда что-то пытаются сделать за него. Апогей этой темы в «Адаптации»: непонятно, человек пишет сценарий или сценарий прописывает человека. Во всех фильмах Кауфмана градус оригинальности явно завышен: именно поэтому иногда смотреть его фильмы довольно скучно — чтобы тебя понимали, нужно быть хотя бы наполовину нормальным.

В «Синекдохе» же каждая фраза, каждый сюжетный поворот доведен до абсурдного значения. Есть что-то мистическое во всех этих попытках понять, что было раньше в жизни Котарда — театр или жизнь. Жизнь ли дает сюжет к спектаклю, или спектакль (и актер) порождает новые образы и новые сюжеты для жизни? Сначала Котард берет в руки картиночку с изображением ненастоящего себя и принимает на работу незнакомого человека. Или сначала принимает этого человека, а потом появляется картинка? Кауфман утрирует, стирает границы времени: тут за 17 секунд проходит 17 лет, здесь свой болезненный мир, где человек если болен, то болен сразу всем. Во всем этом очень много личного: видно, что сам Кауфман это и есть завуалированная ступень IV, сценарист, описывающий свою жизнь. Человек, который сам себя выдумывает и подбирает актеров на эту роль. Человек, который писал сценарии (ставил пьесы), а потом осознал, что сам должен снимать. «Синекдоха, Нью-Йорк» режиссерский дебют о режиссерском дебюте.

Экстравагантному Чарли Кауфману уже пятьдесят. В этом возрасте, наверное, все задумываются о смерти; Кауфман же по привычке думает за пятерых. Недаром в его дебютной режиссерской картине «Синекдоха, Нью-Йорк», начисто пропитанной цинизмом и каким-то удушливым чувством безысходности, разрабатываются в принципе схожие темы – старость, дряхление, распад, разрушение.

Главный герой фильма Кейден Котар (Хоффман), талантливый театральный драматург по профессии и одинокий лысеющий очкарик по жизни, в неком зыбком мире проявленного настоящего ставит грандиозный спектакль в масштабах города Нью-Йорк. Пока за спиной режиссера идет подготовка (а она, к слову, займет целую жизнь), отчаянно буйствуют сотни дублеров и двойники дублеров, жизнь гения катится под откос – жена сбегает, маленькая дочка попадает на афишу глянцевого журнала с заголовком «самая татуированная девочка мира», свидание с прелестной рыжеволосой продавщицей билетов заканчивается при весьма неловких обстоятельствах, а врачи диагностируют запущенную стадию почти всех болезней.

Удивительно, но получается так: самый оправданный и многообещающий кинодебют за многие годы внезапно оказался самым неловким фильмом наших дней. Внезапно – потому что больно уж высоки были ожидания, казалось, если не сценарист фильмов «Быть Джоном Малковичем» и «Адаптация», то кто еще достигнет в режиссуре новых высших и недостижимых результатов. Неловким – потому что «Синекдоха» довольно бодро стартует, но уже к середине превращается в поток каких-то ничего не значащих кусочков мизансцен. Наверное, это было бы нечестно по отношению к другим, если гениальный сценарист еще и оказался бы в итоге выдающимся постановщиком. Видно, что Кауфман – так себе режиссер: снимает холёной рукой, теряется в ритме, с актерами работает по принципу пластилина (Эмили Уотсон здесь гримируют под Саманту Мортон, фантастика!), а монтирует фильм так и вовсе, как пятиклассник режет колбасу, большими сочными ломтями. У него в запасе есть несколько красивых образов вроде перманентно горящего домика или самописного дневника, но какой в них смысл, если ничего такого особенного они не символизируют?

Теперь-то конечно ясно, что для кауфмановского безумства очень важен был сильный противовес, будь то шпористая инфантильность Спайка Джонзи или детское наивное рукоделие француза Гондри. Иначе летят к чертям все подпорки, горят предохранители. Предыдущий гениальный Eternal Sunshine of the Spotless Mind при всей диковинной задумке, ломаной структуре и задом наперед раскрученном сюжете оставался самым простым и понятным фильмом на свете – о том, что нам всем, как бы ни стирали память, а суждено влюбиться. Ну да, наверное, «Синекдоху» можно трактовать по-разному: это кино одновременно о смерти и одиночестве, о контроле и беспомощности перед ним; о том, что постепенно все умирает и автор вместе с нетленным произведением. Или скорее даже про то, как любой гений в душе хочет быть простым уборщиком. Впрочем, не важно; стоит ли вообще проходить всю эту эмоциональную пытку с теми, кто ничего не ценит? Хотя Кауфман в чем-то, безусловно, прав: в 20 мы бежим за любовью и верим в чудеса, а в 50 нам до одури осточертела жизнь, как данность, как будильник, как черный утренний кофий с мертвым бутербродом.

посидели? посмотрели? залезли сюда и надеетесь найти ответ? или может только собираетесь смотреть и хотите понять, стОит или нет? такую вот муть себе в голову вбили?! верите в то, что кто-то кроме вас может хоть что-то внятное сказать и подумать? склонны доверять чужим оценкам?! да ладно вам дурака валять, просто закройте это окно и сходите на фильм.

По итогам первого получаса у меня возникло стойкое желание встать посреди зала и спросить у окружающих - "алле, люди, есть че?". По итогам картины - желание встать и крикнуть "стоп-стоп-стоп, всем стоять, никто никуда не идет, все сидят на попе ровно, и мы обсуждаем".

Интерес рождается тогда, когда вы хотите что-то найти, в тот самый момент, когда уже появился белый экран и пора выходить. Между началом с песенкой девочки и титрами проводит жизнь, чья-то чужая, а может быть ваша, чья-то интересная, а может пустая, вопрос трактовки событий и оценки фактов не важен, как не важно время и не связывающее героев расстояние. В фильме наглядно показывается, что реальность такова, какой мы ее создаем и видим: хотите строить декорации - стройте, но не удивляйтесь, если они падают, хотите играть в театре - играйте, но зачем вы ждете зрителей.

Я считаю, что фильм безумно позитивен и концовка у него тем более позитивна. Как там в книге самураев: каждый миг своей жизни думай о смерти, только так твои поступки станут праведными и искренними. Наверное, это хотел донести герой, наверное, это хотел сказать автор. Но гораздо чаще мы играем роли, при это не менее часто еще и чужие.

А не так давно я разговаривал с 83-летним скульптором, который рисует уже 75 лет, а лепит около 70 и он сказал интересную вещь: "я только сейчас понял, как надо лепить".

стоп.

закрываем окно и идем смотреть фильм.

или еще отзывов двадцать прочитать нужно?

Ужасно! Ужасно гениальное, не поддающееся логическому осмыслению многомерное полотно.

Однако, как говорят наши маленькие друзья, оно вам не надо, уж поверьте. Но если ощущение стремительно нарастающей в вашей голове раковой опухоли вас не смущает и возможно даже приятно - мой вам совет, не берите с собой в кино слишком уравновешенную подружку, которая после каждого не предусмотренного логикой линейного повествования сюжетного поворота будет нервически шипеть вам в ухо: "Но когда уже закончится это дерьмо!"

Пройдя через весь этот лабиринт кауфмановских сюжетных перепитий, в которых обычная бытовая жизнь становится непосредственной основой для художественной (и в каком то смысле трогает окружающих значительно больше), а автор и он же главный герой, настолько интересен самому себе, что остальной мир лишь повод в поддержании этого интереса, когда люди и года жизни проходят абсолютно незаметно в паранаидальной зацикленности на самом себе, так вот, пройдя через весь этот лабиринт, в конечном итоге ближе к концу (возможно совместно с автором) приходишь к прописной истине, что да, весь мир - театр, и все мы в нем актеры, или наоборот, мы актеры, потому что мир вокруг нас - театр. Какая собственно разница.