О выставке

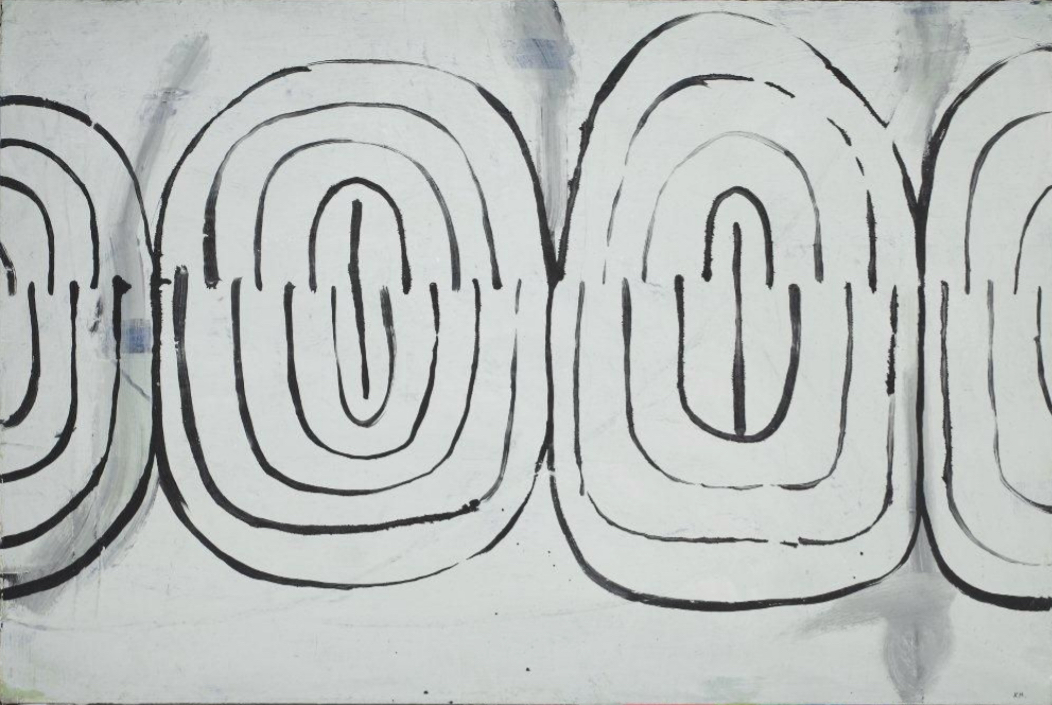

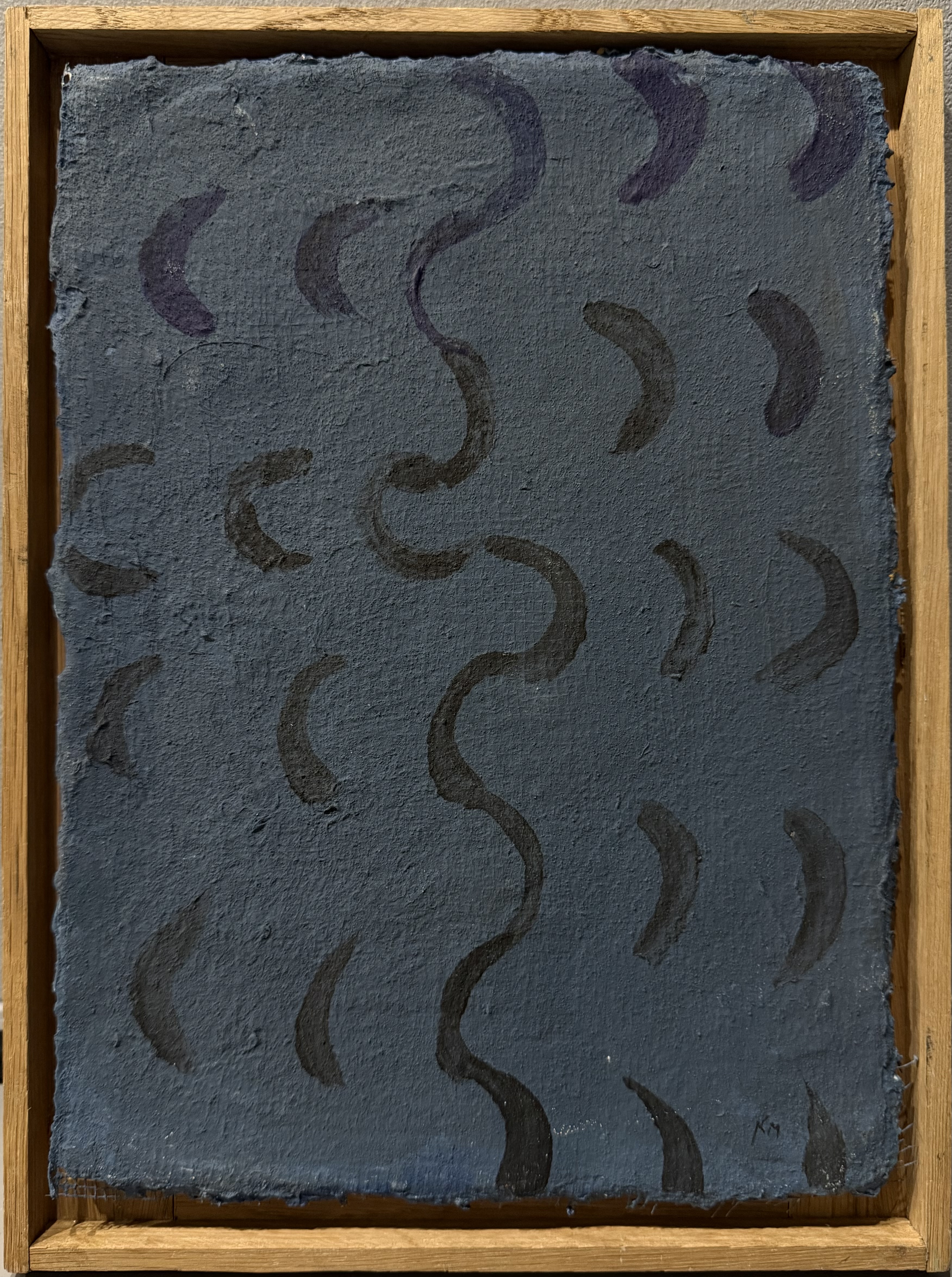

Магомед Кажлаев начал писать картины, которые принято называть абстрактными, более пятидесяти лет назад, в 1970 году. За это время они не раз претерпевали трансформации: пейзажи уступали место композициям без названия, яркие экспрессивные пятна контрастных цветов — сольной партии серого, нежные лессировки — плотным, гладким поверхностям, монохромы — нарушающим красочную безмятежность линиям или подписи К.М., как будто ставящей точку на свободном от всякого изображения холсте. Леонид Бажанов в тексте, посвященном художнику Магомеду Кажлаеву, утверждал, что «его живопись обусловлена и космосом орнамента, и суггестией field painting, и акцентированием живописной текстуры, и привнесением бытового контекста, и артифицированной экспрессией, и обращением к нарративу». Эта характеристика представляет собой емкое описание творчества мастера, являющегося одной из самых удивительных и неуловимых фигур в искусстве, расположенного где-то посередине между «интуитивной», как обозначила в своей статье «Живопись без правил» Анна Толстова, абстракцией и непосредственной, прямой реакцией как на традицию, так и на современность. Дагестанский художник, укорененный в национальной культуре, уживается в нем с живописцем par exсellеnce, для которого краска является единственным материалом для сотворения мира, не знающего ни границ, ни традиций. Гармония однородного зеленого нарушается присутствием оставленного «по ошибке» «красного угла», «поглаживание» холста легкими касаниями кисти — нарисованными как будто рукой ребенка квадратами, в которых заметна безуспешная попытка замкнуть очерчивающую фигуру линию. Некоторые работы буквально складываются из многочисленных слоев нагруженных краской бумаг, уподобляясь спрессованным культурным слоям разных эпох, накопленным в одном и том же месте археологических изысканий. Наполненный живописной массой холст то вдруг подвергается вторжению линии, «взрезающей» тело поверхности, то позволяет покрыть себя сетью орнаментов, сложенных из повторяющихся, но не идентичных, а неровных эллипсов, дуг, квадратов. Рукотворность, нежелание выстроить элементы ровными паттернами выдает руку мастера, далекого от привычки плести упорядоченные декоративные узоры. Да и не орнаменты это вовсе, если верить авторским названиям, а «Звездное небо», «Забытый адрес», «Письмо иноверца», «Нить Ариадны». Куратор Виталий Пацюков, размышляя об искусстве художника, написал: «Композиции Магомеда Кажлаева в своих деталях и подробностях, в своем пространственном векторе проявляют творческое единение с алфавитом высоких знаковых художественных систем, подчеркивая фразу Франсуа Лиотара: «Перед нами не конец модернизма, но модернизм в состоянии зарождения, и это состояние постоянно». Работы Кажлаева напоминают о примитивистских опытах Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Ольги Розановой и Алексея Кручёных. Это сходство усиливается в композициях с текстами, странными, нелепыми, загадочными, в которых автор подчас будто путает языки, «произнося» непривычные, неопознаваемые слова. Обрывистые, короткие фразы-призывы сменяются «пересчетом» устойчивых словосочетаний: армянский коньяк, дагестанские канатоходцы, вологодское кружево и т. п. Или совсем, кажется, неуместными сообщениями: «Угощением доволен», «Он любил мацони, ест и макароны». Слова вступают в противоборство с живописью, но одновременно становятся не только абсурдистским приемом, разрушающим свободу «чистого искусства», но и одним из строительных материалов композиций. В подобном столкновении хаотичности и завершенности, органичности и экспрессии, красоты и побега от красивости, вневременности и острого переживания «смены вех», колористического богатства и сдержанности цветовой гаммы, строгости и нежности и состоит содержание искусства художника Магомеда Кажлаева.

| Живопись, Смешанные техники, Современное искусство |