Выставка Грузинский авангард. 1900–1930. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники

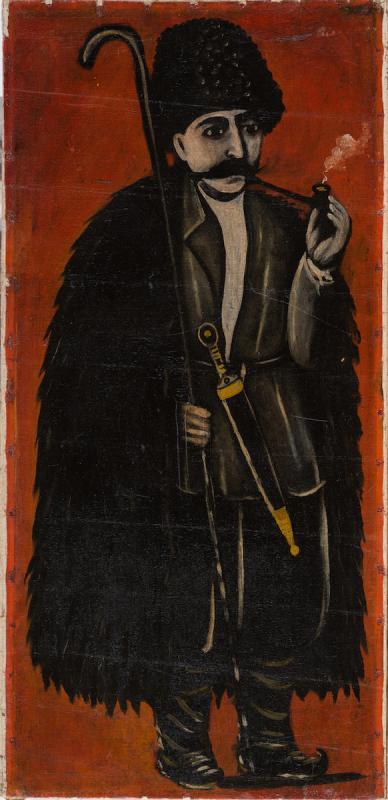

Авангард в Грузии, как и в остальных советских республиках, закончился в 1930-е в результате поворота политического курса, но до того случилось немало интересного: в 1910-х грузинские молодые художники дружили и спорили с русским авангардом, в 1920-х часто приезжали в Париж, где встречались с Модильяни и Марке. Работы грузинского авангарда у нас почти не известны (за исключением, пожалуй, Пиросмани), и ГМИИ наконец исправляет эту досадную ошибку — с размахом в 200 произведений, которые занимают три этажа. На первом в основном Какабадзе, на втором — Гудиашвили и Зданевич, а также театральные проекты, весь третий вмещает Пиросмани — со знаменитыми «Пастухом в бурке» и «Девочкой и гусыней с гусятами». Отдельный раздел посвящен театру.

| Живопись |

Как вам выставка?

Отзывы

Выставка грузинских авангардистов в Пушкинском музее - услада глаз и прочих органов восприятия, особенно для любителя хорошо организованных выставок. Похожа она на прекрасный свадебный торт, где крем и фигурки не заслоняют, а дополняют собой архитектурно прочную конструкцию.

Слои здесь следующие. Сначала ты развязываешь праздничный бант и открываешь коробку (или в чем там транспортируют свадебные торты). То есть заходишь - и видишь проекции старых грузинских фото на вход, занавешенный полотном. Играет музыка. Полотно при ближайшем знакомстве оказывается составленным из белых канатов, сквозь которые (сквозь проекцию) ты и проходишь. Сразу становится ясно - здесь будет волшебство, и ты уже по другую сторону двери.

Это правильно, потому что если современная выставка не даёт волшебства и другого невозможного опыта, то - поверьте профессиональному посетителю выставок - you are doing it wrong.

На первом этаже мы смотрим, несколько обескураженно, на Давида Какабадзе. Во-первых, он достаточно известный - насколько это возможно в заданных нишевых рамках. Во-вторых, сразу понятно - мы тут сейчас будем говорить о модернизме, точнее об абстрактной его части. Все знания, которые у нас есть на предмет Малевича, Миро и Пикассо, нам пригодятся. А если их нет - можно просто посмотреть полюбоваться занимательной геометрией. Проходим зал, читаем, как Какабадзе учился в Париже, выставлялся в Нью-Йорке, дружил то с Ман Рэем и Дюшаном, то с русскими авангардистами. Проникаемся и понимаем - перед нами искусство мирового уровня, а мы и не знали. Становится несколько совестно - и интересно. Такова великая сила контекста.

Сила второго этажа в том, что у нас здесь много-всего. Много, в первую очередь, Ладо Гудиашвили с плоскогрудыми девами и синими (красными/зелёными/нужное подчеркнуть) конями. Кони, честно говоря, достовернее и приятнее дев. Особенно в карандашных рисунках, где они (кони, а не девы) теряют свой цвет и приобретают характер. Здесь же есть по паре работ менее известных (доступных? сохранившихся?) мастеров. Мне очень понравился Александр Бажбук-Меликов с его слегка сонными постановочными многофигурными историями. Одна про парк, другая про театр. А дальше сон продолжился, потому что два театральных художника, Ираклий Гамрекели и Петрэ Охцели, явно преобразовывали сонное в сценическое. Вот идёт лестница в никуда, замыкаясь сама в себе: Эшер шлёт привет мексиканке Ремедиос Варо. Платье Дездемоны заполняет пространство наброска и наваливается на неё всей тяжестью задолго до Отелло. Черно-белая башня может служить иллюстрацией к словарной статье про одиночество (или, возможно, свободу). Рядом сценические костюмы актеров - не все авангардные, но один вполне мог бы украсить собой дорожку тбилисской недели моды хоть в этом году. Здесь же у нас развеселые книжки Кирилла Зданевича на пару с Крученых и другими футуристами. Второй этаж показывает нам все разнообразие материалов и стилей. Становится ясно - у нас тут не только в переработанный заморский кубизм, а много самой разной начинки. Авторский рецепт, местные ингредиенты.

А потом наступает третий этаж, где музыка, тишина и Пиросмани на розовых стенах. (Да, музыка и тишина одновременно - так бывает). Это сложно описать словами, потому что непонятно, как черно-белые фигуры обедающих купцов или корова с ведром молока могут вызывать такие сильные чувства. И тут уже весь контекст становится неважен, потому что -

Дальше следуют невразумительные рассуждения о загадочной силе искусства и той ауре, которая - Уолтер Беньямин предсказывал ещё в начале двадцатого века - не заменит картину никакой репродукцией.

Поэтому лучше я расскажу немного о Пиросмани, самом известном - по крайней мере за пределами Грузии - грузинском художнике того времени. Оказалось, что он то работал железнодорожным кондуктором, то держал трактир. Формального обучения не получил, да и грамотен, судя по подписям на картинах, был весьма условно. Он не учился в Париже, не дружил с всемирно известными художниками, и если бы более молодые коллеги (первый и второй этажи) не увидели его работы в трактире, он так и остался бы неизвестным. И - становится совершенно ясно - самих первого и второго этажа не было бы как явления. Не так, не с таким размахом, без объединяющей все это темы. И это удивительно и прекрасно.

Поэтому хронологически правильно смотреть выставку сверху вниз - по времени Пиросмани был первым. Но правильней всего смотреть снизу вверх. И тогда, пройдя по небольшому залу ещё раз, можно будет спуститься с этой башни в московский декабрь и какое-то время ещё не расплескать всю тишину и белила.

Большое спасибо организаторам. Волшебство удалось.

Конечно, Гудиашвили рисовал - красиво. А Пиросмани - интересно. Эта выставка создает очень приятную, именно грузинскую атмосферу - возникает чувство доброжелательности и некоторой безмятежности. Особенно понравилась легкая акцентуация на термине - "кутеж" - в контексте выставки - подходящее слово. Только кутеж не агрессивный водочный, а неторопливый, добрый - с вином.

Экспозиция-Открытие! Тефлис, как маленький закавказский Монматр! Пиросмани, как флагман мероприятия, мне кадется раскрыт не полностью. Для меня не хватает лирической части- "Портрет актисы Маргариты", как отражение любовной истории художника, стоящей внимания. Работы Пиросмани-просты и незамысловаты! Тем не менее, в них есть душа, некая теплота, с которой художник выполнял их. Что может дать бедный человек обществу? Что дал Пиросмани? Себя! Всего себя! Художник от Бога, не от профессии. Немного по другому выглядят работы Давида Какабадзе: абстракция, кубизм! Ощущается влияние Парижа. Признаюсь, найти в них смысл Я не смогла, в виду своей неопытности, вероятно. Более романтичным мне показался Ладо Гудиашвили! Особенно хочется отметить "Две лани"- определенно яркая картина, как и многие представленные на экспозиции.

Интереснейшая выставка с редкой загадочной живописью, обязательна для посещения. Превзошла все ожидания. Обязательно сходите.