Куда поехать на летний уик-энд: выставки в Нижнем Новгороде, Туле и Екатеринбурге

В новом культурном центре «Пакгаузы» (практически на месте, где когда-то располагалась известная не только в России, но и во всем мире Нижегородская ярмарка) проходит масштабный проект, посвященный этому культурному феномену. Высококлассное искусство привезли более чем из тридцати российских собраний, среди которых Русский музей, Третьяковка, Эрмитаж, Пушкинский, Исторический, а также крупные региональные музеи. Здесь представлены работы Ильи Репина, Виктора Васнецова, Константина Маковского, Филиппа Малявина, Игоря Грабаря, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова и других знаменитых художников XIX–XX веков, которые изображали русскую ярмарку. Особенно много на выставке произведений Бориса Кустодиева, местный НГХМ располагает одной из лучших в стране коллекций его полотен, которые благодаря своей декоративности, мажорности и национальной самобытности как нельзя лучше передают размах красочных народных гуляний, а также колорит купцов и купчих.

В творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле разместилась тотальная инсталляция Романа Сакина «Афинская школа» из коллекции Антона Козлова. Она была создана в 2015 году, но именно сегодня обращение к принципам гуманизма приобретает особую актуальность. Художник, наследующий традициям московской концептуальной школы, каждый свой проект реализует как сложносочиненную систему с продуманным визуальным рядом и повествованием, куда он вовлекает зрителя. Воссозданная на выставке афинская школа имеет 3 помещения: столовую, спальню и учебный класс, где вместо парт традиционно используются песочницы, в которых можно чертить и устанавливать пространственные схемы. На стенах — таблицы с основными формулами учения. В столовой в тарелках на столе оставленные учениками после обеда скульптуры из костей, а в спальне — мистический розыгрыш учеников, которые во время тихого часа оставили вместо себя взлетающие с кроватей привидения, сделанные из простыней.

После показа в Екатеринбурге и Москве в Казань привезли проект, реконструирующий передвижную выставку авангардного искусства 1921 года в Советске. На ней тогда собрали 322 работы новейшего на тот момент искусства и затем на телегах повезли их по другим городам Вятской губернии. Из-за плохой погоды и финансовых проблем картины застряли в Яранске и пробыли здесь почти 100 лет. Только в 2017 году в местном краеведческом музее искусствовед Андрей Сарабьянов обнаружил треть работ из потерянного собрания. На экспозиции собрали более 200 работ из показанных тогда полотен. Среди авторов — Кандинский, Родченко, Степанова, Розанова, Клюн и другие. Также на выставке представлены находки и открытия, связанные непосредственно с Казанской художественной школой: работы Павла Бенькова, Василия Богатырева, Николая Фешина и Веры Вильковиской.

В открытом чуть больше года назад современном пространстве Звенигородского музея-заповедника показывают уже второй проект в сотрудничестве с Русским музеем. Более 40 пейзажей Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей объединены по сюжетам в шесть разделов: «Облака и тучи», «Радуга», «Светлый день», «Рассветы и закаты», «Лунная ночь» и «Стихия воды». Они заключены в своеобразный лабиринт. Экспозиция открывается постепенно, как и природа меняет свои амплуа одно за одним, не раскрывая всех чудес разом. Зеркальные поверхности, включенные в архитектуру выставки, играют со взглядом и воображением, то подсказывая будущее, то напоминая прошлое. К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.

Еще Серпуховской историко-художественный музей известен хорошей коллекцией русского авангарда, и эта выставка позволяет увидеть работы Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Алексея Левина, Давида Бурлюка, Роберта Фалька, Алексея Грищенко в контексте искусства разных поколений художников XX–XXI веков. Задача выставки — показать взаимосвязь идей художников-авангардистов с идеями их преемников. Среди них — Мария Арендт, Дмитрий Аске, Катя Бочавар, Евгения Буравлева, Ринат Волигамси, Алексей Ган, Катя Емельянова, Роман Ермаков, Ирина Корина, Эдуард Штейнберг, арт-группы АBC, «Рой», «ЭмноЮмно», Nina Donis и многие другие. Основные линии выставки задают легендарные произведения авангардистов: каждый зал представляет собой вариацию на значимую тему, со своими рефренами и модуляциями, происходящими с базовыми понятиями авангарда более чем за столетнюю историю.

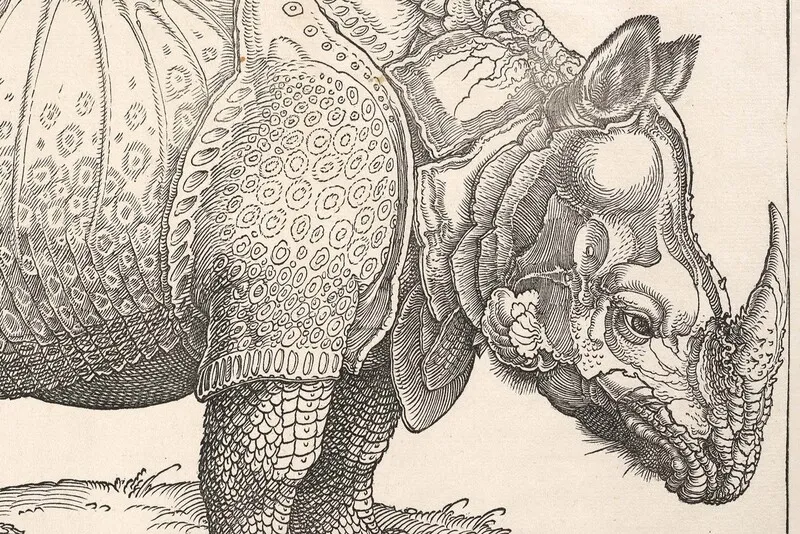

Гравюры Дюрера из эрмитажного собрания показывают в уральском филиале. В Екатеринбург привезли реплику одной из самых посещаемых выставок, прошедших в Эрмитаже за последние годы. Она состоит из нескольких разделов, которые позволяют показать особенности творческого метода Дюрера, его подход к разработке традиционных тем и решению абсолютно новых для немецких художников задач. Более того, предполагается, что каждый посетит выставку дважды: через несколько месяцев первая часть работ уйдет в хранилище, а их место займет следующая порция. Зрители увидят знаменитые графические циклы «Апокалипсис» и «Жизнь Марии», легендарных «Носорога» и «Меланхолию». А также — витражи, деревянные рельефы и камеи, выполненные по произведениям великого художника. Последний раздел выставки — «Под знаком Дюрера» — будет посвящен влиянию мастера на искусство с XVI по начало XX века. В него также войдут произведения, где главным героем становится сам художник.

Произведения Вячеслава Колейчука находятся на границе искусства и науки, художественного творчества и технического изобретательства. Важно понимать, что большинство объектов художника были созданы в докомпьютерную, доцифровую эпоху. Но это было время, когда в идейном и культурном универсуме человека особое место занимала вера во всесилие научно-технического прогресса. Наука становилась частью визуальной культуры. Схемы, рентгенограммы, конструкции создавали новую образность. Эта выставка — попытка осмыслить творчество Колейчука в контексте его времени, специфичными чертами которого были всеобщий культ научного знания, упоение космосом, технический оптимизм, смелые гипотезы и мечтания, приводившие зачастую к невозможности отделить научное от фантастического.

В отреставрированном конструктивистском здании «Фабрики-кухни» теперь разместился самарский филиал Третьяковки, проходит первая выставка. Поскольку это пространство бывшего утопического конвейера, место производства и потребления еды, именно ей решили посвятить первый проект. Еда возвращается в эти стены уже не как вещь, а как знаковый художественный образ и универсальная метафора в российском искусстве. В экспозиции — более 80 полотен из коллекции Третьяковской галереи, а также 10 произведений из частных собраний. Она охватывает период с 1820-х годов до наших дней. Это хрестоматийные шедевры («Завтрак аристократа» Павла Федотова, «Охотники на привале» и «Чаепитие в Мытищах» Василия Перова, «За завтраком» Зинаиды Серебряковой), а также работы русских авангардистов (Гончаровой, Петрова-Водкина, Кончаловского, Машкова) и мастеров послевоенного неофициального искусства (Рогинского, Кабакова, Пивоварова), а также творчество современных художников.

Проходящая в Крестовой и Трапезной палатах Суздальского Кремля выставка посвящена многовековой истории Суздаля, знавшего как времена небывалого расцвета, так и периоды разорения, после которых город и его земля неизменно возрождались, подобно легендарной птице Феникс. Это первый совместный проект Музеев Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Многие предметы из этого собрания тесно связаны и, дополняя друг друга, могут поведать историю объединения Русского государства и преемственности двух древних столиц. . Среди 240 древних памятников — шедевры иконописи, ювелирного искусства, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы и монастыри Суздаля.