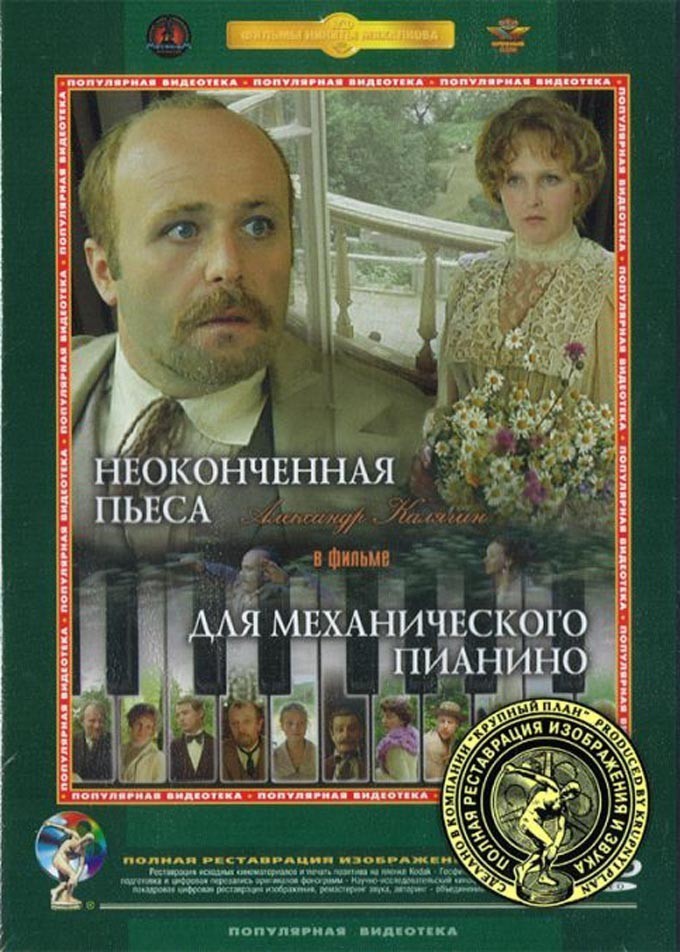

Все отзывы о фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино»

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

Чехов, Россия, конец прекрасной эпохи. Гости съезжаются в усадьбу: молодая вдова устраивает прием с цыганами и фейерверком. Собравшиеся веселятся и играют в фанты, но постепенно выясняется, что все в этом доме связаны неразделенными любовями, невыплаченными долгами, чувством бездарно растраченной жизни.

Молодой Михалков экранизирует будто бы не рассказы Чехова, а единственный его афоризм: «Люди ходят, пьют чай, а в это время жизнь рушится». «Неоконченная пьеса» — это, с одной стороны, блистательный капустник: Калягин, Михалков, Богатырев, Табаков — весь цвет позднесоветской актерской школы — ходят гоголем, сверкают глазами, произносят блистательные благоглупости и подражают брачному крику марала. А с другой — это многофигурная драма, за которой видится универсальная схема русской жизни, где стремление осчастливить человечество приведет в лучшем случае к вечерам за чаем в провинциальном захолустье, где беседы о благотворности труда лишь оттеняют отупляющее безделье, где все те же персонажи в сменяющихся декорациях ведут из века в век все тот же разговор: идти ли в народ, спасать ли народ — или не подавать руки чумазым; и единственное, о чем здесь можно мечтать, как говорил герой совсем другого фильма, — найти своих и успокоиться. Полунамеками, полутонами, легким авторским дыханием Михалков создал лучшую чеховскую экранизацию — и фильм на все времена, в котором расхожие понятия, что на газетно-журнальном языке называются «кризисом среднего возраста» или «судьбами России», вдруг оборачиваются шепотом в темном углу под лестницей или рассветным туманом над речной отмелью, и лучше, и точнее о главных в жизни вещах, кажется, умри — не скажешь.

Обыкновенный фант-поцелуй превращает вечеринку замужних и женатых дворян в экзистенциальную драму не избавившихся от прошлых привязанностей истериков. Все понемногу пригубляют какую-то волшебную жидкость из графина, спрятанного в шкафу, словно открывая дверь в Нарнию. Настоящему русскому dvoryanin-party даже и цыгане не нужны - тут и так крич�ат маралом, утраивают фейерверки, танцуют с накладными усами и демонстриируюи верх мистификации - механическое пианино! Актёрские работы великолепны, а диалоги про толерантность и засилье "чумазых" даже прибавили актуальности. Что и говорить - классика!..

Я давно слышала про этот фильм и первое, что меня поразило - название. В нем как-будто скрыт ребус, открывающий сюжет наизнанку. Оно пахнет концом лета, отдает грустинкой и какое-то очень русское. И правда, как на картине Левитана, скучающе пируют беднеющие дворяне, природа такая, что душа поет и хочет туда: к реке прохладной, к траве высокой, к деревьям шумящим. А тем временем в едином драматическом порыве Михалков сталкивает судьбы и правды, дает сначала повод ущемить героя, а потом пожалеть его. Музыка механического уклада жизни, где все предопределено и ты не можешь так просто сбить мелодию идет от пиано к форте, немного стокатто, потом легато и феерическое крещендо, которое обрывает, но дает надежду. Однако на то это и неоконченная пьеса, что еще пару страниц нужно будет дописать самостоятельно.

Честно говоря, давно смотрела этот фильм. Самый запоминающийся момент, как Елена Соловей воодушевляла Калягина на новые подвиги в поле его деятельности. Но я помню и многие другие сюжетные линии. Немного о них.

Летом в усадьбе генеральской вдовы Анны Петровны Войницевой собираются гости: доктор Трилецкий, господин Петрин (кредитор хозяйки), Порфирий Семёнович Глагольев (обожатель Анны Петровны), соседи Платоновы — Михаил Васильевич с женой Сашенькой, еще один сосед Павел Петрович Щербук с дочерьми и племянником Петечкой. Пасынок Войницевой Серж представляет гостям свою жену Софью, в которой Михаил Васильевич Платонов узнает свою прежнюю любовь.

Общество развлекается, играют в фанты... Только Платонов регулярно пытается завести разговор о ничтожности каждого конкретного человеческого существования.

Вечером во время фейерверка происходит объяснение Михаила Васильевича с Софьей. В результате Софья готова бросить своего мужа и начать с Михаилом Васильевичем «чистую новую жизнь». Но Михаил Васильевич оказывается не готов к такому повороту. Запутавшись в своих чувствах, он бросается с невысокого обрыва в реку, но воды в реке по колено. Жена со слезами на глазах говорит Платонову, что любит его.

В финале все персонажи радостно бродят по лугу в просторных белых одеяниях и встречают рассвет.

Это замечательный фильм Никиты Михалкова, которого я всегда очень любила. И за "Утомлённых солнцем", и за "Сибирского цирюльника". Посмотрела все "Предстояния". Сейчас без слёз эти сиквелы невозможно смотреть.

Ну пожалуйста давайте дружить, ребята! давайте мыслить, веселиться и не бросаться с горы!!!

Долго думала, стоит ли писать про этот фильм. Кажется, такие сейчас уже редко кто будет смотреть. Даже не знаю, почему сама его посмотрела. Его нельзя назвать современным или несовременным, разве только кинематографисты скажут: так уже не снимают. Или просто - таких актеров-то уже практически нет.

Только через несколько дней сложилась какая-то картинка, о чем это все, и что это для меня.

Кинематографические сайты сообщат о том, что фильм снят по произведениям Антона Павловича Чехова. Мол, зарисовки жизни русского дворянства кон.19-нач.20-го вв. с постановкой извечных вопросов, не один год мучающих человечество.

Герой Калягина - Михаил Васильевич Платонов - сам, на мой взгляд, и озвучил основную идею фильма, рассказывая старую историю: мечталось одному молодому человеку светлое будущее...

Был он студентом, был влюблен. Девушка, которая занимала всего его мысли, с удовольствием разделяла его оптимистичные и идеалистичные надежды на лучшую жизнь. А потом...

Она уехала. А он "одумался... и стал жить как все". С одной стороны - жена (любящая дурочка) с маленьким ребенком, с другой - любовница-генеральша. Ее блестяще сыграла Антонина Шуранова, ныне уже покойная. И тут, пасынок этой самой генеральши, редкостный болтун и дармоед (Богатырев), который не в состоянии справиться с прислугой, не то, что большее, приводит в дом молодую супругу (Соловей). Нетрудно догадаться, кого в ней узнает Платонов.

"Я обязательно займусь нужным и полезным делом" - говорит вновь объявившаяся "мечта". Не первый год тоже самое слышат от ее мужа, вдобавок к куче бредовых идей: "А не отдать ли мне все свои костюмы, да туфли пахарям?"..

"Ты хоть, голубчик, представляешь пахарей в твоих фраках и ботинках на босу ногу?!" - потихоньку звереет Платонов.

Его идеалы разбиваются еще раз. Теперь уже вдребезги. Потому что можно простить отсутствующей мечте некоторое несовершенство, но увидеть живого человека с его недостатками и наивными идеалами энной давности спустя годы - "а пойду-ка я в поле с утра, да покормлю голодных крестьянских детей, пока их матери жнут"... Не комильфо.

Почему же вы не вышли замуж за человека работящего, разумного? - вопрошает Платонов у своей юношеской любви. А ей и сказать-то нечего. Точнее, идиллическая картинка в ее голове возникает, но это опять - одни лишь грезы...

А у него давно уж жена, ребенок, да любовница. Которая, как человек привычный, его успокаивает: ну, что ты, Мишенька, все наладится, все будет по-прежнему...

Anyway... Иногда юношеские идеалы должны оставаться в том, далеком и полном наивного и слепого счастья, времени.

В фильме много замечательных сцен "у окна" (см.кадры).

Одну из последних своих ролей в фильме сыграл Павел Кадочников. К слову, вся эта дачная "идиллия" потом воплотится еще и в образах, и в костюмах, и в атмосфере "Утомленных солнцем".

Цитаты:

-Дворяне... Хуже пейзан.

-Женщина - лучший человек!

-Ничем ей так не угодишь, если только женишься!

-Вы, молодой человек - юрист, и никаких других наук не вкусили, кроме гуманитарных!

-Михаил Васильевич, и куда эта дверь?

-В рай. В райские кущи.

-Господи! Как я счастлив! Вольтер, ты и маман. Большего в жизни мне и не нужно! Ну, и Глинка еще!..

Слишком много театра, а для кино это верный признак слабости режиссера. Ужасает степень непонимания этого факта Михалковым. Это не кино, это тел�ефильм.

Залип в фильм включив посередине. Какой прекрасный состав, какая свежесть погоды и природы! Приятно просто смотреть на это и совершенно неважно о чем оно. И все пытался угадать кто же этой классики автор. Не угадал, но теперь все ясно и встало на свои места, кругом узнаётся.. и жаль. Жаль что Михалков не снял детектив, что это не дошло до выстрела, драки, что не было загадки и четкого решения которое непременно было бы в жизни. Осталась заумная дикао пронзительная трагедия Михалковская, а от Чехова - только доктор, хитренький.. очень жаль потерянного мужа, ну за что его так.. жалкий человек и в любовь верил, простой может, провинциальный, любящий.. Ну не бывает так. Слишком понамешено, ему бы сериалы снимать.

«Неоконченная пьеса для механического пианино» понравится далеко не каждому. Фильм довольно медленный, можно даже сказать, затянутый. Его вполне можно классифицировать как артхаус. Под «артхаусом», если немного упростить, сейчас принято понимать фильмы, где мало экшена: никто не стреляет, ничего не взрывается, вселенной не грозит глобальный катаклизм. Одним словом бодяга. Но всё-таки это очень качественный фильм, который во многом держится на великолепной игре актеров.

Фильм пронизывает атмосфера безысходности, какой-то опустошенности, охватившей героев фильма, прежде всего Михаила Васильевича Платонова (Александр Калягин). Жизнь идет, мечты не сбылись и уже никогда не сбудутся. Грустно, тоскливо. Бесцельное существование сильно давит на психику. Собравшись вместе и желая расслабиться, герои фильма немножко теряют контроль над своими чувствами, и наружу начинают лезть старые комплексы. То, что сидело внутри столько времени, наконец-то может хоть частично быть вербализовано. Такое часто бывает, когда люди собираются в неформальной обстановке.

Каждый в этом фильме застрял среди своих собственных проблем, каждый по-своему замкнулся в себе. Никто не в силах ничего изменить. Поэтому так сильно психует Платонов. Ему плохо, его ничего не радует — он резко впадает в депрессию. Катализатором послужила встреча с Софьей Егоровной (Елена Соловей), девушкой, в которую он когда-то был влюблен. Софья Егоровна теперь замужем. Её муж — полный придурок Серж Войницев (Юрий Богатырев). Инфантильный слабохарактерный Серж, напрочь лишенный мужской харизмы, не может никого осчастливить, хотя сам он счастлив: он живет в мире грез с весьма обаятельной женой, и его все вполне устраивает. Софья тоже замкнулась в себе: иначе не выжить в таких условиях. Она, на мой взгляд, тоже инфантильна и наивна, как и муж. В целом Софья и муж стоят друг друга. Но Софья всё-таки несчастна.

Ещё один персонаж — это Николай Иванович Трилецкий (Никита Михалков). Сельский врач, человек весьма поганый, мерзкий. Господин Трилецкий утверждает, что жизнь его сделала таким. Он застрял в глубинке и вынужден вести чуждый ему образ жизни. И это понятно. Отягчающее обстоятельство — это тот факт, что Трилецкий работает врачом. От него зависят люди, на которых ему Трилецкому глубоко наплевать. У него тоже своего рода душевный надлом: затяжная депрессия длиною в жизнь.

Павел Петрович Щербук (Олег Табаков) — тупой дворянин, погрязший в снобизме. Все, что он может, так это размышлять о роли «белой кости» в истории человечества и ничтожестве «чумазых». Ещё один человек, который раз и навсегда оторвался от реальности. Хотя здесь конфликт почти отсутствует. Щербук глуп, но он это не осознает и искренне уверен в своей правоте. Он себя любит и в обиду не даст.

Михаил Васильевич Платонов все видит, все понимает. Он, несомненно, осознает что он по большому счету неудачник. Но он по-прежнему амбициозен, что делает его особенно нервным и нетерпимым. Жену он свою не любит. Его окружение его раздражает. Он устал от себя, от своего образа жизни, но не знает, как вырваться из порочного круга. Да и не верит, что это вообще возможно. И только в конце он немножко приходит в себя, когда осознает (возможно на подсознательном уровне), что он глубоко любим. Все плохо, но не очень. Его жена Саша боготворит мужа и готова прощать ему все. Значит, есть ради чего жить.

А утром все проснутся и разъедутся по своим делам. И все будет по-старому.

Блестящий фильм, который никогда не утратит свою актуальность, но он, конечно, рассчитан не для широких масс. Его целевая аудитория — это рефлексирующая интеллигенция средних лет.

Михаил Платонов (Александр Калягин) переживает серьезный кризис. Когда-то он был настолько умен и талантлив, что «прочили его в министры каких-то особенных дел». А теперь? «Мне 35 лет, Лермонтов 8 лет как лежал в могиле, Наполеон был генералом, а я ничего в этой проклятой жизни не сделал, ничего! Где мои силы, где таланты?».

Все, к чему он стремился, чем дорожил, ушло из его жизни.

Более того, он встречает женщину, которую когда-то не просто любил – боготворил. И – ах, незадача – оказывается, что сейчас она замужем за погрязшим в долгах туповатым народником (Юрий Богатырев), который учит крестьян косить и дарит им поношенные смокинги. А сама Софья (Елена Соловей), эта в свое время милая, чистая девочка, которая мечтала стать второй Ермоловой, превратилась в банальную обывательницу с абсурдными (если не сказать – идиотскими) планами переустройства общества и фальшивыми интонациями («Мы будем работать, работать, до пота, до изнеможения, мы будем есть СВОЙ хлеб!»).

Герой раздавлен, унижен («Не то, Софья, не то»)…

А тут еще его собственная жена Сашенька, «со своими шляпками и канарейками», не умеющая разжечь очаг, «который давно уже не тлеет».

В какой-то момент Платонов чувствует, что не может терпеть дальше, устраивает громкий скандал, с ужасом бежит прочь из дома (а возбужденная толпа «друзей» бежит за ним следом – интересно же, что там дальше будет), подбегает к реке и прыгает с обрыва…

И оказывается, что в этом месте очень мелко. Он просто не очень больно ударяется коленями.

И вот тут… Подбегает его жена (Елена Глушенко), эта только что прилюдно оскандаленная им мещанка «с канарейками», которой он все время изменял и которую не уважал, простодушная, бесхитростная, глуповатая «душечка» Сашенька. И говорит ему настоящее, искреннее, истинное, то, что не могла бы сказать никакая другая женщина, будь она даже второй Ермоловой: «Мишенька, ты устал, устал… Но скоро все будет хорошо, хорошо! Мы снова будем счастливы... И будем жить долго... И нам повезет, и мы увидим жизнь новую, светлую, чистую... Только надо любить, любить, Мишенька! Пока будем любить, будем жить долго и счастливо...»

И герой Калягина смотрит на нее ТАКИМИ глазами, какие мало кому из актеров удастся сыграть. В этом взгляде и боль, и трагизм, и надрыв, и глубокое разочарование в жизни и в себе… и постепенно приходящие просветление и надежда… и благодарность.

ТАК сыграть удается не многим.

Это сцена, которую невозможно смотреть без слез.

Потрясающий фильм. Глубокий, ненаигранный, непошло исповедальный, искренний. Актеры играют потрясающе! Операторская работа, подбор музыки (Доницетти, Лист, Рахманинов), постановка сцен – все изумительно! Вот за что надо Оскаров давать, а не за утомленных цирюльников ))

На седьмом десятке позапрошлого столетия из-под пера юного Антоши Чехонте вышла «Безотцовщина» - самая первая его пьеса, обреченная оказаться в тени младших «Трех сестер», «Дяди Вани» и «Вишневого сада». Спустя ровно век у «Безотцовщины» вдруг отыскались наследники: её действие в основу своей картины «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977) положил Никита Михалков. Удалось ли режиссеру передать то, что в России привыкли называть «чеховским настроением», и как могли упаднические «люди накануне» оказаться близкими зрителю из светлого (пост)советского будущего?

В сочной зелени сада, раскинувшегося на высоком берегу реки, утопает старинная дворянская усадьба. Под крышей прохладного дома собрался связанный семейной, долговой или любовной порукой местный beau monde. Жизнь героев кинопьесы Михалкова, монотонная, как несмолкающий шум дождя, утекает стремительно и незаметно – водой сквозь пальцы. Свои дни они проводят за распиванием чаев, игрой в шахматы и чтением газет. А в перерывах между досугом «благословляют новую жизнь» с работой до изнеможения, простой одеждой и хлебом, который когда-нибудь будет добыт собственным трудом. Типичная картина нравов чеховского «безвременья», разоблачать которые принимается гимназический учитель, бунтарь и ненавистник пошлости Михаил Платонов (Александр Калягин).

Платонов – человек ищущий.

Однажды преданный, теперь он мечется в поисках любви, восстает против самого себя в попытках «унаследовать идею» и обрести смысл жизни. А ведь он, пожалуй, единственный из собравшихся в усадьбе, кто способен сделать что-то действительно полезное для общества: учить детей – чем не призвание? В отличие от бредового желания Войницева одарить крестьянина фраком с барского плеча или намерением Софьи Егоровны кормить грудничков, пока их матери заняты на покосе, дело Платонова стоящее и на абсурд не походит. Но брошенный университет, сломанная любовь, годы метаний разбудили в его душе одинаково уставшего и от работы, и от домашнего очага пресловутого «учителя словесности». Как чеховский Никитин, собравшийся «бежать... бежать сегодня же...», «уехать навсегда, насовсем...» мечтает и Платонов, с тоской глядя вслед убегающему поезду.

Если в финале «Безотцовщины» Платонова застает гибель от выстрела Софьи, то в фильме Михалкова, намеренно отказавшегося от трагической развязки, вершиной и итогом исканий героя становится не смерть, а обращение к Богу. Молитва, которую прочитывает изможденный и страдающий Платонов, исцеляет его от «напрасных угрызений совести, тоски и хандры». Как гной из долго незаживающей раны, выйдет из сердца Платонова горечь, накопленная за годы. Он наконец поймет, что его спасение возможно только рядом с женой, которая вопреки всему была рядом и, единственная, оберегала его. Сашенька (Евгения Глушенко), в самом начале фильма представшая юной, совсем глупой девочкой, в упор не замечавшей издевок мужа, оказывается способна на искреннюю, всеискуплящую и всепрощающую любовь. Такой любви в произведениях Чехова не было. Была любовь-идея, любовь-расчет, реже – любовь-страсть, но такой – бездонной, христианской – никогда.

Чехов Михалкову удался. Каким был: с презрением к мещанству, со страданиями за человека, с глубокими символами. На таких символах – диковинном механическом пианино, околдовавшем музыкой обитателей дома, незапряженной повозкой с собравшимися было в путь пассажирами, золотым крестиком, обещающим «неоконченной пьесе» продолжение, – держится и фильм Михалкова. Некоторые коллизии режиссер решает даже искуснее начинающего драматурга. А потому его попытка возвести классику в степень вечности – не напрасна.

В фильме много интересных решений, а художественные приемы в таком камерном действии особенно выпуклы и хорошо заметны зрителю. Тем большего труда стоит режиссеру их "спрятать", то есть внедрить в художественную форму полностью, чтобы они из нее не "торчали". Такое сражение "снаряда" и "брони" выводит "Пьесу" на высочайший художественный уровень. Например, благодаря этому фильму я лично понял, как из среды персонажей выделяется главный герой – тот, кто задуман автором главным. Камера первым оставляет такого героя в одиночестве, выхватывает из среды без видимых, оправданных ходом действия, причин. Первым автономно появляется Трилецкий, но он поднимается по лестнице с конкретным заданием – наблюдать окрестности в подзорную трубу. Соответственно Трилецкий моментально становится функцией своей трубы, а не героем. А вот Платонов, спустя несколько минут экранного действия, остается один в комнате уже исключительно по личным причинам, из-за личных переживаний, никаких прикладных функций по развитию действия он в этой сцене не несет. Значит он не функция, он герой. А раз первый самостоятельный, значит главный.

Предыдущие рецензенты этого фильма в основном пытались пересказать сюжет,который в данный момент сам по себе занимает меня мало,после просмотра этого фильма.Объясню почему.

Все то время,которое я находилась в просмотре фильма,надо мной висел огромный вопрос,что хотел сказать режиссер,посредством этой картины?Поэтому я набила в поисковике рецензии на этот фильм,дабы получить ответ на этот вопрос,чего пока не случилось.Мне понравился фильм своей многослойностью и многочисленными нитями,связывающими эту картину с традициями Художественного театра начала века,это предает некий аутентизм,всему что хотел показать режиссер Михалков.Другое дело,опять же возникает вопрос,-а надо ли так представлять Чехова?-большое сомнение для меня.Эта трактовка отсылает нас к первой премьере "Вишневого сада" с полуметровыми цветами,с надломом и некой вычурностью.Я отношусь к этому неоднозначно,считая Чехова,скорее писателем полутонов и,естественно с кучей месседжей в текстах.Но данную историю нам презентует Михалков и в этом есть минусы,так как если бы он взял целостное произведение и экранизовал его,возможно,их было бы меньше.Не знаю.

Безусловно,это приятно,сидеть и отгадывать героев из рассказов и пьес,которые участвуют в фильме,но создает это несколько рваное впечатление.Кусками и монологами,заключенные сюда,умные мысли вкупе с некоторой истеричностью,действительно перегружают эти чудесные пастельные картины,которые потрясающе сочетаются с чеховской атмосферой и,производят некий диссонанс.Возможно,благодаря этому,фильм как пишется в предыдущих рецензиях,действительно,на любителя.

Отдельное спасибо за уютные кадры,в которые,ты словно подглядываешь из-за легкой тюлевой занавески,а также,за туманность и мягкость света и природы.Вкус здесь проявляется в полной мере и я внутри себя не делаю никаких скидок,глядя на эту красоту.

Фильм несколько вычурен в эмоциях,но безумно красив.Возможно,это эстетика не для каждого,но прежде всего,он ценен тем,что заставит вас задуматься,причем где-то глубоко внутри вас,где-то на грани интеллекта и души.

"Неоконченная пьеса" – по мотивам Чехова. Чехов – по мотивам эпохи. Эпоха, по идее, должна складываться по мотивам обывателей доминирующих классов, и на деле, вероятно, так и происходит, однако мы, последующие поколения, эпоху увидим не такой, какой она была, а такой, какой нам ее изобразили. Мы увидим ее субъективно, глазами какой-нибудь социальной прослойки – не обязательно многочисленной, но обладающей способностью фиксировать свою жизнь в знаках. Дворянская интеллигенция, естественно, могла дать свой психологический автопортрет, а, например, Горького у бедняков еще не было. Хотя, если делать кино о людях прошлого, об их жизни и настроениях, нужно задуматься еще о двух вещах. Первое. Мы почти совсем ничего не знаем о мышлении людей, живших до девятнадцатого века. Знаков, в сумме, явно недостаточно, и в любом случае они отражают мышление лишь тех, кто эти знаки производил, кто, просто-напросто, умел это делать. А это очень непрезентабельная выборка. Второе. Мы не знаем, кого мы не знаем. При Иване Грозном, скажем, жили бояре, крестьяне, опричники, ну, войско собиралось на войну, или строители храм воздвигнуть. Чем жил город Суздаль, чем жила деревня Кукуевка, и чем жизнь в Кукуевке отличалась от жизни в Ивантеевке? Режиссеров учат снимать тот материал, который они знают; но что значит "знать"? И что понимать под "материалом"? Данелия снимает иную галактику, Кин-дза-дзу, но мотивы людей в этой галактике те же, что и здесь. Михалков знает изнутри советскую интеллигенцию, и дореволюционная интеллигенция вдруг оказывается очень похожа на ту, которая сейчас. Или наоборот, но какая разница! Мы ведь не можем копнуть глубже, пойти в истории дальше, чтобы вскрыть психологическое залегание, тонкую прослойку каких-то особых людей, похожих на современных особых. Это потрясающая по глубине задача – искать в прошлых эпохах социальные образования, живущих с мотивацией современного хипстера или, скажем, профессионального спортсмена. Хотя, по понятным причинам, искать двойников будут уже, скорее, в ком-то из нас, и делать это станут режиссеры будущих эпох. Для этого мы уже оставим, по всей видимости, достаточно материала.

Отличное кино, великолепные актёры, Никита Михалков - гений! композитор Артемьев, какая музыка, неописуемый восторг! смотрю этот фильм много много лет.

В таланте Михалкову отказывали всегда; с младых ногтей обвиняли его в конъюнктуре, и даже, особенно взъевшись, в плагиате. Мол, содрать "Свой среди чужих" с американских вестернов невелика наука, ведь к началу 70-х эта "примитивная" художественная форма была разобрана Голливудом по винтикам. Бери да адаптируй, ведь занавес, как говорится, "железный", широкая публика вообще, так сказать, не в курсе жанра. Когда люди кого-то ругают, они редко дают себе полный отчет в ядре внутренних мотивов. Иванов с готовностью ответит, "за что" он ненавидит Петрова, но не станет утруждать себя вопросом "Почему ненавижу-то?". Искать и видеть причины в самом себе мало кто хочет. Зависть? Но чему завидовать, ведь мы не режиссеры. Лет тридцать назад еще можно было сослаться на образ Михалкова-старшего, изгибистого змея, приспособленца номер один среди литераторов СССР; и – да, его образ очень даже витал над продуктами творчества младшего. Над душой – нет, душа от генов достаточно независима, а вот на изделия – да, накладывал свою тень. Понятно, что сын за отца не отвечает, но образ есть образ, а тень есть тень.

Сами-то фильмы Никиты Сергеевича в народе любили и продолжают любить. "Неоконченная пьеса для механического пианино" сейчас так вообще отдушина в парадигме блокбастеров, артхауза и телесериалов. Но самого Михалкова при этом не любили и не любят. Мировое признание, власть, деньги у него есть, а любви нет. Хотя надо признать, что люди любят актеров, а не режиссеров. Чтобы любить режиссеров, нужно их понимать. Нарождающимся отечественным режиссерам, в рамках курса профильного обучения, неплохо было бы разобраться: продал Никита Сергеевич душу дьяволу или нет, а если продал, то что получил взамен. Самая страшная ложь – это вранье самому себе. А вранье начинается с нежелания сознавать правду. Зачем молодые ребята идут в режиссеры? Креативная молодежь хочет славы и денег, известная коммутация. И ради этого можно пойти на любую конъюнктуру, любую адаптацию. Но в душе мы будем считать себя великими, великими обойденными. Не создали в кино свой мир – мол, просто не подвернулся заказ.

Однако авторов, способных смотреть на мир не прилаживаясь к нему, "давать свой взгляд", в кино, как и вообще в искусстве, критически мало, их единицы. Тогда как все остальные, пусть в разной степени, но, получается, конъюнктурщики, их видение нельзя назвать самобытным. И без своего места в парадигме художественных стилей ты, получается, по большому счету никто, просто работу профессионально выполнил. Пусть обилие призов с кинофестивалей никого в случае Михалкова не обманывает. Оскара дают за профессионализм, обеспечивая заказами на всю жизнь, в этом суть американского подхода к делу, а заодно суть прагматического механизма всех без исключения "творческих" конкурсов. Номинация "За вклад в искусство" – обман, не верьте ей. Кто на самом деле сделал этот вклад, можно будет узнать из учебников, лет через пятьдесят. Михалков в учебники не войдет, и сейчас мы просто хотим отметить эту несправедливость.

Михалков – особенный в том, что он, как никто, чувствовал конъюнктуру искусства. Он работал не ради искусства, а ради самой конъюнктуры, его душа стремилась подстроиться миллионом изгибов к телу осваиваемой здесь и сейчас среды. Конъюнктурное чудовище, дьявольское отродье, создающее, если повезет, тончайшие по красоте вещи. "Беда" не в его приспособленчестве к среде, это наша "беда", как зрителей, – в том, что столь эффективному существу не довелось жить в среде высоких помыслов. "Неоконченная пьеса" – приспособление Михалкова к среде лучшего, что было в советском кино, "Утомленные солнцем" – приспособление к нерву советской истории, "Двенадцать" – приспособление к промежности власти и денег и так далее. Как-то Михалков давал лекцию на Высших режиссерских курсах. Речь зашла об "Урге". А "Урга" – это 90-е, когда люди ходили со съехавшей крышкой, сред обитания было много, все они бурлили как кастрюли с супом в многоквартирном доме, гоблины еще не консолидировались в политиков, а внимание человека оставалось местами глубоким, живым, в общем, еще не было узником Интернета. Так вот, заговорил Никита Сергеевич об "Урге", и не только тон, дыхание его поменялось, другим он стал вмиг. Равно как Трилецкий перед собранием, когда пришла его очередь раскрыть о себе правду. А говорил он (Михалков) удивительные вещи. Рассказывал про степь. Что такое степь, когда в нее погружается человек, пришедший делать кино. Вспомнить слова сейчас не могу, но очень отчетливо помню свои ощущения: "Откуда этот «крокодил», этот генерал кинематографа знает то, что знаю я, знает самые интимные, самые глубокие мои чувства к миру, знает мое волшебство?!" Не думаю, что даже режиссерской публике в тот день это было интересно. Публике такие вещи не интересны. Волк – всегда одиночка. Ему нужно не продать душу, а наоборот, успеть ее в течение жизни выкупить.

Не каждый современный зритель может настроиться на глубокое. На интересное, захватывающее, умное, трогательное настроится, а на глубокое – не факт. Диалог Софьи с Платоновым в самом начале, помните, когда она ему фразу договаривает, а его уже нет, на улице поймал мальчишку с велосипедом и укатил, – это ведь эпизод-шедевр. Как бы сейчас сделал режиссер: друг напротив друга сели, и вперед, давайте, выясняйте отношения. Работать тонко и глубоко – значит каждое действие раскладывать в пятнадцати сотнях плоскостей. Дым сигареты невидимо слушающего Платонова – это надо было додуматься. Или доработаться до того, чтобы мир включал такие моменты естественным образом. Михалков додумывался, по всей видимости. Сейчас в эту сторону думают редко. Даже на Западе, даже маньяки вроде Триера. Скорости другие, а главное, что скорость – доминанта художественной мысли, все вертится вокруг нее. Режиссер в основном думает, как ускорить или замедлить темп. Здесь же внимание зрителя распадается на сеть разнокалиберных лакун; переход от одной к другой совершается вне какого-либо ритма. Сконцентрированное сознание начинает жить вне хода времени. Мы не знаем, в какой точно момент Платонов оставил место действия: дым сигарет задает нам некоторые границы (ага, значит он еще здесь), но эти границы подвижны, четких рамок восприятия нет. Есть некая дельта, и эта дельта настолько крутая вещь, что заставляет стонать от восторга.

Поколения режиссеров в кино – не как геологические эпохи, а как зоологические виды: последующие стремятся не бесстрастно выдавить, а эмоционально съесть предыдущих. Новые просто обязаны проглотить старых и уже из этой позиции вести с ними диалог. Если мы не станемкаждую секунду чувствовать, что мы умнее и мощнее, не будет работать главный эволюционный закон: съедая исторически опростоволосившихся прежних, будущие не занимали их место, они занимали свое. Первое поколение режиссеров и зрителейделало аттракцион, второе – сюжеты, третье (где Михалков) – состояние, от человека к человеку, через человеческий глаз. Четвертое поколение, то есть мы, уже должны дать себе полный отчет, что кинопленка создана для увеличения общего оборота энергии в человечьем мире, а дело пятого поколения, наших потомков, разобрать по формулам будущего, как это дьявольское изобретение из света, целлулоида и монтажа в точности работает, плюс снабдить его искусственным интеллектом. Хотя пардон, целлулоид давно заменила цифра, а в ней – пиксели, причем все одинаковой для глаза формы. Поколения, как змеи, наползают друг на друга, свиваются в спираль времени, но выслеживать и кусать себя за хвост может только самое молодое и длинное тело. Михалков занимался русской интеллигенцией, а мы сейчас занимаемся Михалковым. Единственное, что мы можем сделать перед тем, как нас сожрут последователи, это зафиксировать парой знаков свое место в эволюционной цепочке. В кино у Михалкова имеют значение только глаза; они сменяют друг друга согласно ритму, оттеняются художественной формой, но ясно, что именно глаза – ценный груз, а остальное – контейнер. Энергия (наверное, не только в кино, но и в жизни) не передается физическим путем, как например огонь от веточки к веточке. По всей вероятности, мы имеем дело с программными кодами, когда состояние фиксируется в определенной точке во взгляде человека, а координаты этой точки с потоком информации передаются во внутреннее пространство зрителя. В теле зрителя срабатывает программа, считывается код, и запускается тот же драйвер, который есть в теле-передатчике. В повседневной жизни зрители так же, как в кино, связаны в основном с потоком визуальной информации. То есть кино и реальный мир по сути не отличаются. Некоторые из нас уже сейчас верят, что суть нашей жизни и состоит в сдвиге точки сборки, запускающем поток внутренней, исходной энергии. Что может быть важнее глаз? Да ничего. Так определило кино третье поколение кино. И мы, в четвертом, в принципе понимаем и морально поддерживаем человека, давшего нам столько контейнеров с прекрасными глазами. Режиссеры будущего займутся лицом уже не как ящиком для глаз, а просто как ящиком. Там будет очень много сильной, убийственно сильной, упаковки. Вот так мы и умрем.

Мы смотрим старые фильмы, замечательные фильмы, и задаемся теми же вопросами, что люди тридцать лет назад. Это, конечно, прекрасно. Вдвойне прекраснее, когда герои этого кино задаются теми же вопросами, что и люди сто тридцать лет назад. Но, честное слово, разве не будет немного прекраснее, или намного прекраснее, если мы начнем-таки наконец давать себе ответы на все эти "вечные" вопросы – о любви, страдании, душе и тому подобном. Разве не пора, как бы лучше сказать, взять в свои руки продолжение человеческой истории? Ну ведь есть же ответы, хотя, конечно, дело не в ответах. Есть новые вопросы, которые могут войти в кино только тогда, когда мы уехали с уровня старых. Или – мы не уехали?!

Режиссер должен быть жадным. Очень жадным. До денег, до женщин, до власти. Но лучше, если его всегда будет мотивировать одно лишь кино. Михалков в "Неоконченной пьесе..." жадный до человеческих состояний. Он страстно желает насладиться нюансами художественных форм. Он питается энергией лучших актеров, он стяжает и как режиссер, и как актер. Он таким образом содомит. Зрителю от этого хорошо. Но страсть, отформатированная как жадность, не протиснется в художественную форму, не станет красивой. Да, страсть действительно следует генерировать по полной. Однако рано или поздно страсть к конкретному должна стать страстью к Абстрактному, потом – настройкой, принимающей команды Абстрактного, и наконец – уйти радиоволной, рассеяться без остатка в глубинах космоса. В Поднебесной мы – так – ищем Путь.

Все мы, стремясь что-то создать, должны иметь перед собой высокую цель. Особенно режиссеры большого кино. Мне кажется, у Михалкова здесь была такая цель. Он хотел передать то, во что он верит в своем народе. То, что видит как уникальный, Богом даный дар. Это - прощение. Русские люди способны с особой силой прощать. Не только себя, но и других.

Говорят, что экспедиция для съемок "Неоконченной пьесы" была полным погружением: весь остальной мир для членов съемочной группы летом 1976 года перестал существовать. Что-то из остановленного мира проскальзывает в планах этой картины. Глубина плана перестала интересовать современных режиссеров, скорее всего, на это просто не хватает времени. В план нужно зайти, а для этого перед ним требуется остановиться, успокоить свой внутренний бег. Если подойти к пространству исключительно прагматически, с намерением его использовать, оно даст тебе картинку, фантик, но не общение. Говорить о любовании кадром применительно к современному блокбастеру смешно, там у разгоняющего каждая секунда на учете. А специалистам артхауза не хватает простой человеческой доброжелательности. Без настроения "посидеть с бабушкой за чаем" старая черепаха не раскроет своих тайн. Золотой ключ к пространству – терпение охотника, знающего, что он стоит и ждет, и знающего, что он ждет не что-то конкретное. Прервавший свои кусачие мысли может установить внутри достаточный уровень ничегонежелания, и тогда пространство войдет в него абстрактным облаком. В этом случае режиссер сразу все поймет: куда ставить камеру, какой давать свет и все такое. Чисто технически такие настроения лучше моделировать в замкнутых системах, когда не скачешь по объектам, а все время сидишь в одном месте и смотришь, смотришь, смотришь на одни и те же вещи. А сейчас? Даже если подворачивается возможность замкнуться, люди продолжают гнать свой сюжет. Что мешало по-настоящему проявить внутренний дом Волобуеву в "Холодном фронте"? Невнимание, отсутствие времени на внимание, отвлекающие маневры продюсеров и жен продюсеров со всеми их хотелками? Или какие художественные идеи? Михалков не торчал от русской природы, он ее тихо желал и вел под руку как серьезный мужчина.