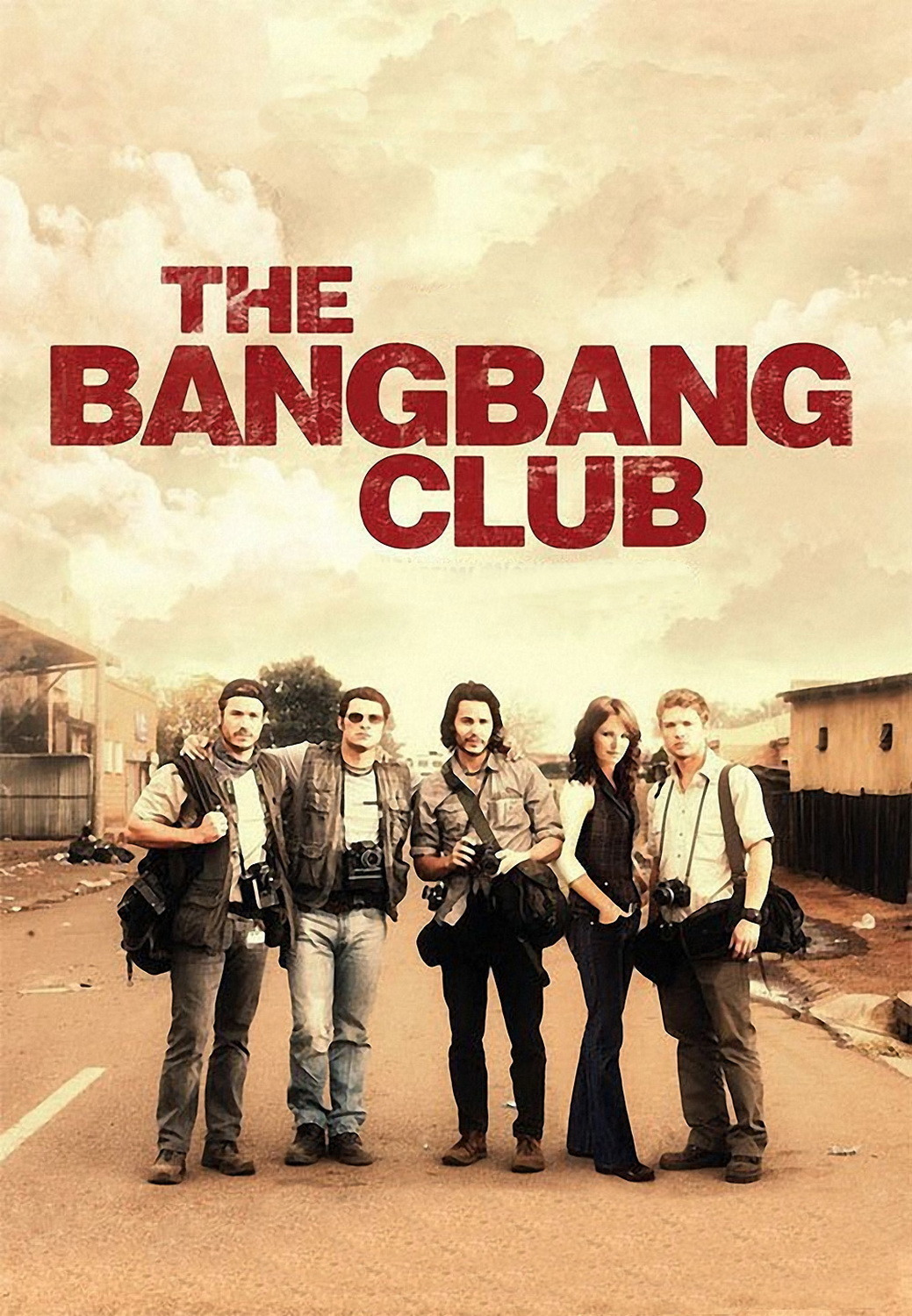

Все отзывы о фильме «Клуб безбашенных»

The bang bang club

Забудь про эти линзы, чем ближе, тем лучше (с)

Люди, зарабатывающие на чужих лишениях и смертях, жили всегда. С недавних пор к ним при-соединились и фотографы.

«Клуб безбашенных» - группа фотографов, снимающих различные стычки враждующих групп в Африке. Чем серьезней и опасней задание, тем с большим интересом они его выполняют. Проходят годы, сменяются режимы, а работы у них меньше не становится.

Документалист Стивен Сильвер дебютировал в художественном кино с очень близкой для себя тематикой. Его основные ошибки – равнодушие и усиленная «документальность» происходящего.

Сюжет, несмотря на интересную завязку, рушится где-то в середине и пытается собраться ближе к финальным титрам.

Тейлор Китч, играющет первого в своей карьере Картера. И даже произносит похожий монолог в конце. В фильме он основная движущая сила, даже если учесть, что его роль здесь не главная.

Райан Филипп утерял способность держать на себе первый план, вместе с Малин Акерман они весь фильм пытаются, хоть как-то оттенять Китча.

Двое других участников «Клуба» не запоминаются вовсе.

В итоге зритель получает картину, пытающуюся существовать на грани жанров. Фильм в первую очередь будет интересен тем людям, которые фотографируют и интересуются политикой.

Обложки журналов, первые страницы газет, анонсы выставок и ТВ-программ, приковывающие, интригующие, шокирующие. Миллионные тиражи.

Всевозможные премии, призы, награды – синонимы избранности, признания, качества, мастерства. Глянцевитые обертки славы.

Интересные, знаменитые, талантливые, актуальные, бесстрашные, отчаянные. Модные! Герои времени и дня, убедительно доказавшие, что документальная фотография может быть стоящим произведением искусства, владеющим всеми обертонами сердец и чувств – от шока до просветления. Фотолетописцы зла, войны и смерти – Кевин, Грег, Кен и Жоау. Они снова вместе в этом кино. Живые. Воскресшие, как и их снимки, как и реанимированные в реальности прошлого фотообложки таблоидов и журналов.

Что их сплотило, сделало не конкурентами-коллегами, а клубом, командой, семьей? Увлечение фотографией? Охота за фоторепортажами в тех местах, где лучше держаться вместе? Одержимость правдой, свободой? Какой-то идеей общей на всех? Пресловутый адреналин, который питается риском и кровью, чужой и собственной? Общение среди себе подобных, «тусовка»? Всего помаленьку. Но, думается, не последнее место тут занимает профессия, вернее, схожее отношение к ней. И, конечно, война как одна площадка для творчества, как общая тема и муза.

Кажется, все так красиво начиналось… Художник, отдающий всего себя во власть злобы и неправды земной, на ее растерзание; без защит, без оружия идущий туда, где человек уязвимее всего, беспомощен, презрен, бессловесен, там где ему больно и страшно. Протягивающий руку помощи. Кричащий об этой помощи каждым своим снимком так, что слепой прозреет, глухой услышит…

В современной фотографии безумно много направлений, стилей, пристрастий, даже школ. Элементы «безбашенной» фотошколы – борьба, политика, простой человек сквозь призму бесчеловечности, на фоне реальности, харкающей кровью. И, как ни странно прозвучит рядом со всем этим, медийная конъюнктура, активно маячащая на ЗП.

Абстрагирование. Фиксация реальности. Объективность. Беспристрастность. Профессионализм... Вспоминаю сейчас некоторые «оправдательные» реплики на обсуждении в клубе. И вспоминаю еще установку советского искусства 1940-х, когда военная тема стала главной и обязательной для всех литераторов, фотографов, музыкантов, художников. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Трудно представить фотографа Великой Отечественной, который наблюдает через объектив, пристраиваясь для самой верной композиции и самого точного ракурса, как фашист готовится растерзать ребенка. Немцы, да, они подобные снимки делали. Кто-то из наших аккредитованных на фронт писателей вспоминал, как на одной из таких карточек обнаружил фрица, готовящегося с размаху ударить новорожденного младенца об угол крестьянской избы. Его друзья сняли это для забавы, для развлечения, и, конечно, тогда и немцам, и нашим солдатам, нашедшим снимок, не могло придти в голову, что можно продать этот апофеоз величия немецкой расы таблоиду за большие деньги. И что этот снимок кого-то от чего-то спасет и вылечит, человечество – от новой войны, например.

Никогда не поддаваться конъюнктуре, ни официальной, ни масс-медийной, ни кулуарной (взглядам и требованиям своего круга-клуба), не вестись на славу, деньги и премии, не реагировать на заказ и ожидания редактора или толпы, чураясь желто-прессных скандалов и эпатажной шумихи, премий и славы, выражать своим искусством лишь боль и бремя народные… Это не каждому по плечу. Да и давно не принято осуждать за все это. Человеческое не должно же быть чуждо тем, кто делает искусство. Все всё понимают. И даже завидуют.

Но… Как же трудно в искусстве (особенно с учетом вышеперечисленного) разобраться, где подлинное (правда), а где фальшивое (ложь). И труднее это сделать не зрителю, а самому художнику. Потому что лжи и демагогии хватает в искусстве всегда, причем есть они даже на поле смерти, на ложе растерзанного ребенка, рядом с человеческими огарками, рядом со стервятником, готовящимся сожрать тельце из кожи и костей.

Демагоги, ханжи и лжецы не только ведь сидят на диванах, попивая чаек, пряча жирные тела в уют халатиков и сплетен, не только ведь кидают лихо завинченные речи с трибун (зачастую кем-то другим написанные). Демагоги и лжецы могут тысячу раз пробежать под пулями (за кока-колой или своим лучшим снимком, например)… Могут. Для меня первый вопрос: врали ли те, кто входил в «Клуб безбашенных», т.е. самых правдивых и честных? Врали. Прежде всего себе. Прежде всего о том, что их работа – лишь нажимать на кнопку, фиксировать, абстрагироваться, быть объективными и что-то там еще.

Художник не может подходить к предмету без себя самого. Душа так не может. Она не может удовлетвориться правдивой ложью, что вот так, фиксируя зло, абстрагируясь от бед, трезво, не ища личных эмоций и переживаний, разбудишь кого-то там от диванного равнодушия. Как сказал Антоний Сурожский, безразличие – это тоже ведь какое-то отношение, какое-то чувство. Есть то, что страшнее его – совершенное окаменение.

Ложь – то, что снимок девочки со стервятником вырван с кровью из души сделавшего его фотографа. Ложь, что стоял он перед ней, как на молитве, искренне и честно, во всей своей правде и неправде, открыв свою душу перед ее бедой. Нет в нем сострадания. Нет человечности. Максимум что есть – безмолитвенный крик окаменелой души в пустые небеса. Девочка умирает от голода, а фотограф от окаменелости пресыщения (войной, кровью, славой, искусством своим).

Соответствует ли сообщение, которое художник хотел донести, действительному содержанию снимка? Снимок, взывающий к совести и молящий о спасении, рассказывает о том, кто не спас, одним щелчком умыв руки, а главный massage фотографии заключен в том, кого в этот момент в кадре нет. И с тех пор, как она сделана, каждый, кто смотрит в ее бездну, – это такой же Кевин, не швырнувший дорогим аппаратом в птицу, не взявший на руки ребенка, не спасший, не понимающий, как и зачем спасать…

Снова представляю времена нашей ВОВ, возможно, более страшной войны (хотя, наверное, в войнах не бывает более или менее). Что кто-то умирает от голода, страха или пули, а кто-то получает за снимок его беды премию и идет ее обмывать с друзьями и девушками в бар. Танцует, отрывается до тех пор, пока хватает для этого наркотиков и прочих тактик хорошо закрытых глаз, страусовых то бишь… Но Кевин открыл глаза, и та правда, что он увидел, превзошла его, победила, убила. В финальном самоубийственном покаянии Картера литым жгутом, так, что не отделить, скручены слабость и сила, поражение и победа.

Как поверить истине? Ведь существуют всякие подделки. Думаю, мы посмотрели фильм о правде и лжи фотографии (творчества и творца вообще). Всегда самая сложная задача – отличить подлинник от копий и имитаций правды. А что есть правда искусства? Рискуя прослыть махровой ханжой, говорю: ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Когда Платонов закапывает голодную и холодную девочку Настю в котлован – фундамент всеобщего счастья будущего, когда Достоевский отдает на поругание, страдание, смерть своих «книжных» детей, когда Тарковский убивает Ивана и его детство, они делают это для того, чтобы кто-то, проходя мимо реально умирающего или убиваемого ребенка, реальным состраданием попытался спасти его реальную жизнь… Даже если ты фотограф, находящийся в не меньшем «художественным экстазе», чем Платонов, Достоевский и Тарковский, и столь же талантливый. (Иоанн Лествичник говорит, что если ты находишься в молитвенном экстазе и услышишь, что сосед по келье просит чашу студеной воды, оставь свой молитвенный экстаз и дай ему воду, потому что твой молитвенный экстаз – дело частное, а дать ему чашу студеной воды – дело Божественное).

Пришвин сказал в своей «незабудковом» дневнике: «Трудность писателя не в том, чтобы набрать материал, а сохранить при этом набирании свою личность», «сохранить под их (материалами) тяжестью свою живую душу». Мы посмотрели фильм о том, как эпоха, время (несправедливое, лживое в корне, торгующее кровью и слезами, делающее их индустрией) губит души талантов, заключая в удушливую атмосферу несвободы от славы, престижа, денег, премий – объектов вожделения конъюнктурщиков и папарацци всех мастей.

Есть творческое здоровье. А есть творческая болезнь. И это почти как «гений и злодейство». Творческое здоровье не отрезает мораль и душу человека от дела, которым он занимается. Потому что творческое (да и любое) дело творится прежде всего ими (моралью, душой), а не профессиональными навыками. Только вот ни в одном «Расширенном курсе по фотокомпозиции» не сказано, как искусством спасти свою и чужую душу… или, как завещал идиот Достоевского, – мир.

P.S.

Фильм Стивена Сильвера хорош тем, что он никого не судит. Режиссер не требует от таланта (как это принято у нас на Руси) быть и поэтом, и гражданином, и честью, и совестью… С его точки зрения (а она достаточно легка, не легковесна, а именно легка), правда бывает в ошибке, а столкновение правд случайных и временных и правды насущной не обязательно должно быть завершено чей-то конкретной победой.

Кино склоняется в сторону понимания, оправдания, прощения главных героев. И с этим почти невозможно спорить. Ведь Кевин, Грег, Кен и Жоау заплатили и за свое искусство (без жалости), и за свою одержимость (в гостях у ада), и за свой выбор (фиксируя, проходить мимо), и за свою тему (повсюду сгорает жизнь) адекватной, соразмерной им ценой. Оторванными ногами (Жо), четырьмя тяжелыми ранениями (Грег), гибелью (Кен) и самоубийством (Кевин). У святых есть крылатое выражение, долетевшее до нас из пустынь Египта и Сирии: «Дай кровь и прими Дух». Сработало. Честно. Многие сейчас читают их фотографии как молитвы за других – страждущих и бессильных, как подвижническое вскрытие язв. Многие считают, что судить их может только тот, кто сам готов с головой уйти в тот ужас, в который они были погружены. Многие – что судить их никто не может. И… многие – что можно, как они.

Фильм переносит нас в начало 90-х, когда самая развитая и интересная страна Африки, катилась чертям под хвост. Сюжет разворачивается вокруг фотографов - африканеров, которые в поисках ценных кадров, каждый день рискуют жизнью, в самых горячих точках гражданской войны.

Противоборствующие стороны это АНК во главе с Нельсоном Манделой, борющиеся за то, чтобы к власти пришло черное большинство, им при поддержке белых противостоят зулусы(крупнейшее племя страны). Мотивацию зулу легко понять, ведь белые гарантировали им работу. При всех противоречиях апартеида, черные в ЮАР, жили в целом лучше чем их собратья из соседних регионов.

Мандела в целом вменяемый политик, фигура достойная уважения. Но нельзя обойти стороной тот факт, что он также являлся лидером африканской нацистской организации "копье нации". Для буров и англосаксов(таких же граждан ЮАР) он стал черным гитлером.

Важно, что фотографы из bang bang club, являются не сторонними людьми, типа Леонардо ДиКаприо в кровавом алмазе, не заезжими репортерами, а делали свою работу в своей стране, и кто смог уцелеть, в те неспокойные деньки, по сей день живут в Йоханнесбурге. Проблема в том, что Steven Carter и co, были всего лишь пешками в большой игре, их снимки добытые потом и кровью(в прямом смысле слова) мировые издательства могли подавать под любым соусом...

подросшие мальчишки играют в войнушку.

как Шарик из Простоквашино с фоторужьем

бегают и щелкают. опасно и круто, чё!

это вам не Jerome Delay..

вам понравилось прокатное описание? хотите посмотреть?

лучше возьмите фотик и бегом ментов фотать на винтилища, которых сейчас много..

а не на эту скукотищу таращиться

Это не совсем качественный фильм по многим причинам, однако, неумелая и угловатая подача, некоторая недоработанность персонажей и максимальный реализм с лихвой перекрываются идеей. Лента «Клуб безбашенных» затрагивает одну из самых актуальных в последние 20 лет тему - репортерской этики и человеческих отношений в целом. Многим из нас доводилось видеть снимки, где перед лицом девочки держат пулемет, где жертвами стычек в государстве становятся обычные люди, где солдаты топчут ни в чем неповинных стариков. Данный ряд можно продолжать до бесконечности. Тысячи восхищаются талантом авторов и говорят: «Ах, как удачно подобран момент». Остальные же разрываются на части от несправедливости мира и от того, что человек с камерой получает награды за «застывшую» смерть.

Тут нам рассказывают историю четырех лихих ребят, которые, казалось бы, лишены какого-либо страха, страдания, жалости и чувств. Они приезжают в горячие точки Африки и холодно реагируют на все происходящее. Для них самым главным является удачный кадр, который принесет славу и неплохие деньги. Сначала это все будет доставлять удовольствие и радовать, но вот осознание всего придет гораздо позже, когда ничего нельзя повернуть вспять.

Жаль, что у нас этот фильм вышел в прокат только спустя два года после мировой премьеры. Очень актуально для юных и начинающих фотографов, которые считают, что их работа – это развлечение и всегда съемки заключаются в свадебных портретах, бабочках и цветочках.

P.S. Хоть звездой фильма был Райан Филлип, но свой голос отдал бы Тейлору Китчу, который в этом фильме открылся для меня с новой стороны и показал свой талант, а не просто милое личико.

Почти документальный. Мясо, кишки, мозги людей, детей — демонстрируются так, будто бы на кухне разделывают барашка и цыплят на барбекю. Режиссер документалист. За рамками картины остаются карточки. Это вам не в Instagram барбекю щелкать. Это вам не по опорам ЛЭП и мостам скакать, выкладывая в жжку результат своего пренебрежения к своей жизни. Всего 18 лет тому назад не было "цифры". И удачный кадр кто-то отмечал так, как Кевин Картер. (если не ошибся). Впрочем, никаких новых тем картина не раскрывает — человек самый страшный зверь, а на планете вид который сожрет сам себя, когда сожрет все остальное. Вот вам и вся конвергенция.

Это Joao Silva ему оторвало обе ноги в Афганистане пару лет тому назад. А тут та самая карточка . Это документальный фильм о Кевине Картере .

Смотрел этот фильм еще в 2011 году. Очень понравился. А что еще писать остальное есть в описание к фильму;)

Просто от себя добавляю, что на этот фильм �обязательно стоит сходить.