Все отзывы о фильме «Грозовой перевал»

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

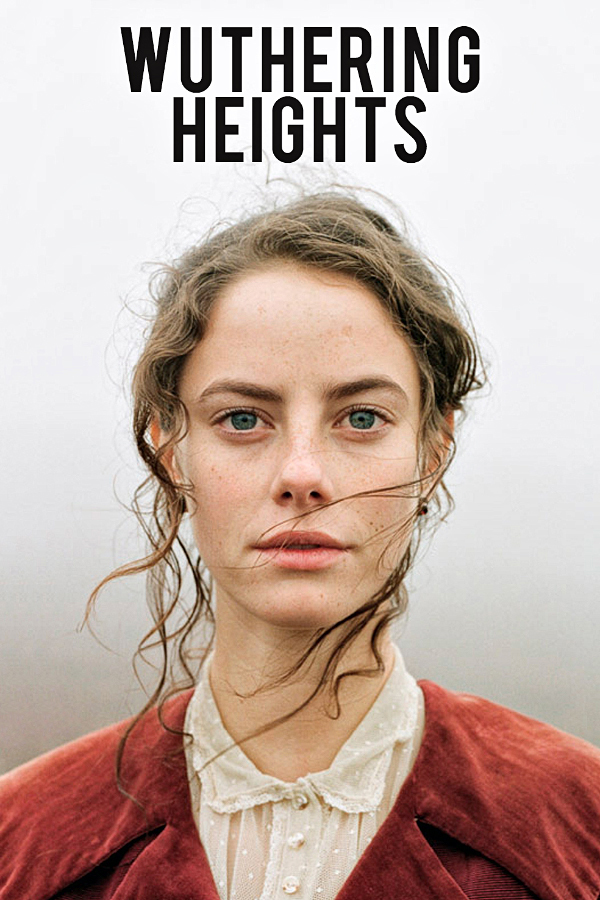

Где-то в Йоркшире, посреди продуваемых всеми ветрами вересковых пустошей, хмурый фермер подбирает темнокожего сироту (Хоусон), приводит домой, называет Хитклиффом и пытается приручить. Сирота диковат, из английского языка знает всего несколько матерных слов, а из окружающей реальности интересуется преимущественно мертвыми животными и завитками на шее новоприобретенной сестры (Скоделарио). Пройдут годы, приемный отец умрет, сестра выйдет замуж, другие родственники, относившиеся к нему с разной степенью неприязни, переживут несколько серьезных жизненных драм. Но небо над Йоркширом не прояснится, ветер не стихнет, а спектр интересов Хитклиффа так и не изменится.

За последнее столетие единственный роман средней Бронте пережил не одну экранизацию: в разное время за него брались и мастера открыточных видов с телеканала BBC, и Бунюэль с Риветтом, и Уилльям Уайлер, снявший почитаемую за эталон версию с Лоренсом Оливье. Но если классические экранизации предпочитали парить над вересковыми пустошами, пытаясь зафиксировать неброскую красоту пейзажа как романтический образ, то последовательница сердитых британских соцреалистов Арнольд, наоборот, резко пикирует на землю, как юный натуралист, отправившийся в поле с увеличительным стеклом. Красота — в птичьих косточках, лошадиных глазах, складках на платье и волосах, истерично бьющихся на ветру. В расфокусе и простоте стираются любые границы, включая границы тела и пространства. Кэтрин и Хитклифф, трава и камни, ноги и пальцы. Кому из них больнее? Этот близорукий, почти тактильный подход творит с приевшимся каждому британскому школьнику романом удивительные вещи: строго следуя сюжету, Арнольд сокращает скучные подробности, смещает акценты и перекраивает диалоги, в итоге оставляя главное — инфернальную сущность. В сознании Хитклиффа есть нечто, что отравляет все остальное, — любовь, больше похожая на одержимость. Не та, где обмениваются долгими взглядами и гуляют по залитым закатным солнцем полям, робея взяться за руки, а когда плюют в лицо, кусают губы, размазывают по лицу грязь и слизывают со спины запекшуюся кровь. Несколько раз возникавший в романе вопрос, человек ли Хитклифф вообще, Арнольд докручивает до трагического абсурда: смена цвета его кожи и нехарактерная для середины XIX века манера речи не дышит морализаторством или социальным подтекстом, а скорее работает на его мефистофелевский образ, выделяя отчуждение как антитезу светскости. Его завораживает смерть, им движет ненависть, его постоянно бьют и втаптывают в грязь. Наконец, он не может сфокусировать взгляд ни на чем, кроме разных частей тела своей возлюбленной. История отношений двух людей, рассказанная Арнольд, складывается из фрагментов, шорохов и шепотов, и эта физическая сторона романтики неуловимо приводит всю метафизику первоисточника к одному знаменателю: асоциальность обусловливается тоской по чужим волосам, озлобленность — невозможностью их погладить. Зло станет правдой, правда злом взовьется в воздухе гнилом.

Бам! «Человек и стена встретились. Стена выдержала. Человек – нет». Человека зовут Хитклифф (Джеймс Хоусон), и он пытается прошибить лбом стену, потому что умерла Кэтрин (Кая Скоделарио). Но – все его попытки тщетны… Это не первая экранизация «Грозового перевала» (Wuthering Heights) одной из сестёр Бронте (которая не «Джейн Эйр»), но, кажется, первая где поза-, поза-, позапрошлый век показан с такого близкого расстояния. Похожим образом был сделан «Джонни Д.» Майкла Манна. Но если в картине Манна были пули и кровь, то в фильме Андреа Арнольд балом правит чернозём. (Не даром слоганом картины служит фраза « Любовь – это сила природы», ведь главной движущей силой фильма является как раз природа). Практически бессловесная, построенная главным образом на каких-то физиологических деталях и животных чувствах интерпретация набившей оскомину классики берёт не сюжетом, но методом. Классовые и расовые противоречия – последнее, что интересно обсуждать в связи с «Грозовым перевалом». Вся мощь фильма Арнольд сконцентрирована даже не в героях (хотя артисты, которые исполняют главные роли, спору нет, прекрасны), а в ландшафте. Не персонажи вписаны в ландшафт, а он вписан в персонажей. Они – соль земли, что не несёт радости, а какое-то одно ощущение обречённости. Фатума, рока, с которым не поспоришь.

Что любопытно, герои, пытающиеся прошибить головой реальность, идея-фикс 51-летней Арнольд, которая за последние 6 лет успела снять всего 3 кинокартины (зато каких!). Например, 15-летняя Миа (Кэти Джарвис) из «Аквариума» (Fish Tank) поступает схожим образом. Ходячий комок нервов из английских трущоб, Миа – гопо-тёлка, тип которой знает каждый, имеющий удовольствие жить в промзоне. Похожая на затравленного зверька героиня пытается понять, как выжить в мире, когда кажется, что все против тебя. Хотя в её случае всё не так ужасно, как у персонажей «Перевала».

Тем не менее, самое страшное, что есть во всех этих историях (и в «Аквариуме», и в «Грозовом перевале») это то, что реальность по ходу дела прошибить не удастся. Рассказы о потерянной (в прямом смысле любви) и просто о потерянности – сермяжная правда жизни, которую, увы, можно подвести только к одному, невыносимому печальному итогу: «Человек и стена встретились. Стена выдержала. Человек – нет».

Грозовой Перевал (Wuthering Heights) по роману Эмили Бронте. Роман я, к сожалению, не читала, но трейлер показался мне интересным. Фильм о жизни и взрослении чернокожего мальчика Хитклифа (по роману он был цыганом, а в фильме его сделали мулатом) на маленькой английской ферме, затерянной средь холмов и болот.

Первым, что бросается в глаза при просмотре – манера съемки. Часто мы видим все как будто от первого лица, так что если герой куда-то бежит по болотам, то и камера тоже скачет через кусты, едет на лошади – камеру качает и все что видно это волосы впереди сидящей героини… Временами от этого начинает укачивать.

Саундтрека в фильме практически нет, а герои в большинстве своем крайне молчаливы, сам Хитклиф в сумме за весь фильм говорит минут пять, и тишина в основном заполняется порывами ветра и лаем собак. Вообще, этот фильм скорее предназначен для любителей суровой английской природы: если вам всю жизнь было интересно рассмотреть поближе болота, на которых жила Собака Баскервиллей, и их окрестности – этот фильм позволит вам сделать это в деталях. Широко представлено все местное многообразие мхов и кустарников, туманные виды холмов и, конечно, промозглый климат. Пожалуй, с климатом они даже перестарались, потому как таких продолжительных ливневых дождей я здесь еще не видела. Как бонус ко всей этой природе прилагаются птицы, лошади и кролики в умеренных количествах.

Примерно каждые 15 минут фильма на экране происходит драка или чье-то избиение, раз в полчаса кого-нибудь из героев хоронят. Заканчивается, как вы понимаете, все это тем, что… все умерли.

Фильм к просмотру не рекомендуется, даже заядлым любителям английской природы

Книга "Грозовой перевал" – не космос, но Хаос, и могла быть написана только поэтом (в отличии от всех остиновских книг и книги сестры Эмилии). И разнимать эту тушу на составляющие, пользуясь тем же критическим скальпелем, каким пользуются для разделки прозы, невозможно. Я не сильно знаком с творчеством Эмилии, но в Британии, кажется, за полвека до нее хорошо была укоренена так называемая «кладбищенская поэзия», да и помимо нее звезд на поэтическом небосклоне Туманного Альбиона хватало. Откуда эти ростки, меня, честно, никогда не интересовало. Но это глыба, и эту глыбу я очень люблю. И как любую поэзию, воспринимаю целиком и сразу, и даже ретроспективно не пытаюсь понять, а чего бы они там вдруг, а? Нет, правда, а чего они? Вот в «Джейн Эйр» и у Остин такие вопросы еще я, как читатель, имел бы право задавать, но Эмилии никогда. Спасибо, Эмилия, тебе за эту песнь. И это песнь скорее, а не роман, и все здесь клокочет, бурлит, одна эмоция вытягивается в струну, другая, третья… Так потом в стихах будет кричать Рембо только, наверное. На каких-то совершенно искусственных готических декорациях, с некрофилическими аллюзиями и дешевыми бульварными страстями эта девочка смогла выстроить здание, которое не развалилось, а вытянулось высоко вверх. Как криво построенное здание, с кучей присобаченных пристроек, стоит столетиями где-то в Шотландии, поражая воображение, замок.

И я знал и про «неореализм» Арнольд, про то, что там Хитклифа будет играть негр (Орсон Уэллс в 1930-х тоже негров приглашал, плавали, знаем). И что это укачивающее кино, а не бибисишная аппликация. Ладно, думаю. Любимая экранизация с Оливье у меня уже есть, она – страшно кастрированная, искусственная, но там все ОК с любовью, странным образом. Одна сцена, где Кейт умирая опускает руку всю душу у меня вынула. Теперь посмотрим, что из этого сделает женщина. Женщина поступила мудро. Она вся попыталась отдаться потоку «Перевала», отказалась почти совсем от живописи. И если уж где подходила со своим неизбежным эстетическим аппаратом, так это при съемке Природы: она у нее получилась красивая, волнующая, романтичная в прямом смысле слова: за всех актеров сыграла тут она, природа, и сыграла так, что дух захватывало, да.

Очевидным образом мне больше понравилась первая часть фильма. Здесь и пустоши, и ветер, и низкое страшное небо, под которым и детство не детство, но детям, разумеется, в таких случаях тем более по херу. И Кейт, и Хитклиф в детстве чудесные. Особенно толстушка Кейт. И вот, почему, кому и зачем понадобилось приглашать во вторую часть красивую девушку? Нет, она замечательная, и сыграла здорово….Но, впрочем, ладно. В отличии от «Джейн Эйр» (2011), здесь и близко нет никакого чисто дамского салонно-художественного пересказа романа. Зачем он, право? Нам красивые пересказы не нужны. Вы нам любовь покажите. А любовь, увы, Арнольд тоже не показывает. И тут даже нельзя скрыться за словом «страсть». Потому что по факту «страсть», как не крути, тоже любовь, что бы там не думали на ее счет пуритане. В «Грозовом перевале» Бронте любовь это воздух, это аэросфера, это постоянное напряжение между строк, между глав. Небо там – это любовь. Дом – любовь. Вереск – любовь. Ветер – любовь. Там вообще все и вся ею дышат. Эта песнь хаосу любви, который разрушает саму любовь. Не скажу – женщина, но только поэт мог написать такую песнь, которая вообще вне каких-либо систем координат, не говоря уже моральных. «Грозовой перевал» весь целиком существовал в воображении Эмилии Бронте, да там и остался. Это мир ТАМ, не здесь. Он ТУТ невозможен. Нам для него воздуха не хватит. Это отдельно стоящий миф, громоздкое здание, чудовище, которое в нашей реальности элементарно не поместится, а если поместится, то, как дикое животное в зоопарке, задохнется, сдохнет, и будет источать неприятные запахи.

Что мы имеем у Арнольд? У нее небо это небо. Дом – дом. Вереск – вереск. Ветер – ветер. Насекомые – насекомые. И на любовь она смотрит тем же, чуждым Эмилии, взглядом естествоиспытателя. Тут есть прекрасные, потрясающие моменты, заряженные эротикой: как мальчик сидит на девочке, или повзрослевший мальчик сидит рядом с нарядной девочкой, а та проводит рукой по груди. Или просто Кейт возится с обувью – а Хитклиф ждет. Это, правда, охренительно. Его тянет к ней, ее тянет к нему, а никому не скажешь. Да даже как она бежит и спускается по ступеням, когда он ее ждет – это… Слов нет.

Но вот только чего-то Арнольд не хватило. Я все думал, чего? У нее слишком взгляд со стороны, даром, что гиперреалисты славятся своим «проникновением в реальность» и «глубиной взгляда». Ну, нет тут глубины. Есть фасеточное зрение импрессиониста, без задыхающейся любви к реальности последнего. Самое поразительное, что-то близкое к любви просыпается в сценах «последнего танго в париже» - ну, вы поняли. Арнольд прекрасно понимает, что такое натюрморт! Когда я это понял, я чуть не закричал. Не скажу, что не от ужаса. Она да, очень любит природу. Но природа для нее это не что-то живое, а что-то навязанное. Фатум. И, чаще всего, мертвенное. Как вот насекомые в могиле. И на любовь она смотрит также. Если и любить, то – то, что уже прошло, в прошлом, мертвое. Вот эти насекомые, сексуальное чувство в касаниях, кино Арнольд – сплошь что-то вполне конкретное, ощутимое, «натюрмортное», каменное. Что там биохимики трещат про любовь? – притяжение тел и все такое, основанное на запахах. Ну и вот тут тоже самое. Для Арнольд любовь – это всего только притяжение двух тел, сальных, не всегда красивых, туш. А когда одна туша умерла, иди, мол, люби ее, какая тебе разница, тело же? Ты ж ее любил, типа? Для Арнольд вообще нет разницы. Любовь для нее – это два тела на орбите. Она вот так прочитала Эмилию Бронте. Имела право, да.

В общем, я пришел к выводу, что «Грозовой перевал» это Фата Моргана. Она больше мира, в котором родилась. Если ее попытаться оживить и впихнуть в мир, реально – Ктулху проснется. Любовь – это страшная штука, сожрет эту планету, мило улыбаясь. Ее надо бояться, а не дьявола. Это она та самая блудница из Апокалипсиса, а вы думали. И книгу должно эманировать в большое странное красочное святящееся облако над разрушенной фермой «Top Withins», и водить туда туристов. Они будут ходить вокруг да около Фаты Морганы, смотреть, запрокинув головы вверх: «О-о-о, а-а-а, ух ты!», и потом сваливать в какой-нибудь ёбанный Диснейленд. «Грозовой перевал» это призрак. А когда ты пытаешься материализовать призрак, чаще всего получается чудовище. Вот у Арнольд получилось именно чудовище. Почему у Голливуда не получилось? Наверное, потому что Голливуд сам весь про Фату Моргану. Про мерцание. Про волшебство. Про чудо. Про «такого не бывает». Про "Призрак и миссис Мюир". Пятьсот лет спустя в свитках найдут про него упоминание, и скажут, вот же, были дикари, Барды, такие странные, эти наши предки. Романтичные. Все стихи, стихи, барышни какие-то. Свечи, пианины, платки.Ну чё, блядь, натрахались, мужики? Ай-да, буйвола валить, пока гроза не началась. Ну, ай-да.

«Нравоучительно, как в басне, / Любовь кончается бедой... / Гори, гори, звезда, и гасни / Над театральной ерундой!». Впрочем, ни нравоучения, ни театральности в этом фильме нет. А стихи вспомнились, потому что в фильме «Грозовой перевал» (2011), как и здесь, в строчках И. Одоевцевой, беда (трагедия) и ерунда (т.е. мелочи, пустячки) зарифмованы, постоянно двоясь, оборачиваясь друг другом. В стихотворении понятно зачем - для иронического эффекта. Но что руководило режиссером Андреой Арнольд – почти загадка для меня.

Скажем для начала про мелочи, или ерунду, или «сор», из которого «не ведая стыда» растут стихи, точней – сюжеты некоторых фильмов.

«Грозовой перевал» настолько плотно упакован деталями (изысканными, декоративными, выверенными), что может быть уподоблен шкатулке, набитой каким-нибудь женским рукоделием, ну или, если уж мы киноманы, той, что когда-то нашла Амели Пулен, - полной старой милой всякой всячиной.

Тут вам и перышки (особенно порадовало ч.б.-перо чибиса), тут вам и клетки с птицами, и тени этих же птиц и клеток, тут и бликующие радугами стекляшки, и старинная толстая бумага, и вырванные клоки волос, и серьги, и яблоки – мертвые и живые, и бабочки – летучие и сухие, и цветы – красивые и чахнущие, и кости погибших птиц и животных, и дамские башмачки…

Все это роскошество символов, аллегорий, деталей и подробностей (режиссерских перстов указующих) призвано стать чем-то вроде знамения бед-напастей, роков-фатумов и прочего красиво-ужасного романтизма.

Но неужели романтическая бутафория деталей, как бы пригоже (на самом деле пригоже!) они ни были сняты, даст нам напиться, захлебнуться темной атмосферой злого рока и злой любви, сошедшего с ума, беснующегося, а потом и убивающего себя Света? Даст окунуться в глубины какого-то древнего ужаса, что есть в любой настоящей трагедии, самой Эмили Бронте (незамужней дочери священника, скромной 29-летней учительнице) не до конца понятного, но неотвратимого?

Ни птица, ни собака, ни лошадь, ни бабочка, ни совсем не умеющий летать, т.е. играть человек (имею в виду пару актеров из «взрослой» части фильма – вялых, анемичных до скуки) не дадут этот ужас – самоубийственный свет любви, отверженной самой собою. Брат Кэти говорит Хитклифу: «Работай или уходи». То же хочется сказать спонтанно-выверенному многообразию символов рукодельницы-режиссера. И еще одно: намеренность убивает!

Кто-то из рецензентов фильма написал о «близорукой», почти «тактильной», работающей на максимальное приближение камере (да, оператора воистину стоит похвалить). Но зачем она? Чтобы показать «слепоту» одержимости страсти, чувства, утратившего способность идти на свет, делясь им и порождая его? Чтобы вытянуть любовь не из слов, не из сюжета Э. Бронте, а из поэзии касаний и поэтики прикосновений? Чтобы зрители шли на ощупь, словно ослепли чужим сном, словно заблудились в потемках чужой жизни и прошлого?

Плохо или нет то, что А. Арнольд хотелось по-женски – воздушно, импрессионистично, с небольшими истериками, иногда взахлеб, без утяжеляющей спонтанный полет сюжетности, поверх нее – не рассказывать, а выражать: щуриться, грезить, подсматривать? Нет, не плохо. Но это получилось, кажется, лишь в начале фильма. И то не потому, что нас опутали вязью перышек, косточек, пылинок и волос, а во многом благодаря игре молоденьких актеров, их неумелой смелости, откровенной смущенной органике.

А там, где появляется уже враждующий Хитклиф, похожий на героя Бодлера и самого Сатану вместе взятых («Мне к людям больше не вернуться, / Я - сердца своего вампир, / Глядящий с хохотом на мир / И сам бессильный улыбнуться...»), вся легкость, нелинейность и импрессионистичность, вся кружевная женская поэзия летят куда-то вбок и вкось. Прежде всего потому, что тот, кто сидит в гостиной Кэти и Линтона и пьет чай, не похож ни на окончательные руины, ни на насильно усмиренный вулкан, ни на того, в чьих руках все умирает, кто одним взглядом может убить чужое счастье, а так – на случайно забежавшего для чая и трепа гостя. На героя другой истории.

Что в фильме все же задело?

Мне показалось интересным, что в «Грозовом перевале» Арнольд очень мало собственно литературы, вернее так: ее кино начисто лишено литературности. Не потому даже, что в нем мало слов (кажется, Хитклифу пришлось учить от силы страницу), не потому, что нет рассказчика и дотошных воспоминаний, а потому что была сделана ставка на сновидчески-сюрреалистическую, онейрически-репортажную, в стилистике «автономного письма», работу камеры. Есть эффект, что оператор снимает (как записывает тот же Пруст или пишет Дали) бесконтрольно, все, что приходит в сознание. Никакой намеченной линии, наоборот: скачкИ, перебои, мерцающие мирАжи, силуэты, пульсирующие в тумане (все это здесь значительнее смысла слов). Благодаря перечисленному первая часть фильма дотягивается до точного и трогающего душу ритма – бессвязного потока того, что вспоминают умирая. Однако в целом до ощущения слетевшего с языка послания, спонтанного, искреннего, органичного, фильм не дотянул. Одной камеры тут мало.

Финал-оборвыш ставит в тупик. Сталкивали-сталкивали противоречия, колдовали-колдовали с тьмой и светом, а в конце сидишь в растерянности и думаешь: то ли противоречия сгорели в топке любви, то ли любовь - в топке противоречий, то ли свет победил, то ли - тьма, то ли они заключили перемирие, вдосталь навалявшись в грязи и вереске. То ли режиссер, «…страшась тепла и света, / Лишь меркнущим лучам возносит гимн привета» (Ш. Бодлер)…

P.S. Посмотрев «Грозовой перевал», поняла, что уже не люблю эту книжку, эту историю. То ли повзрослела, то ли состарилась, но больше неинтересно разглядывать любовь сквозь темное стекло зла и искать в ней патологии и искажения.

Ужасная нудень - ушли через 40 минут после начала, были не единственными, кто это сделал. Серая Англия, крупные планы, ничего не происходит.

То, что Андреа Арнольд экранизировала «романтичнейший роман» Эмили Бронте, уже должно заставить зрителя бежать в кино на «Перевал». Ну если это попроще сейчас все перефразировать, то представьте Валерию Гай Германику, снимающую «Евгения Онегина». Стоит, конечно, сделать поправку, что «Грозовой перевал» это не роман Александра Сергеевича (хотя параллели провести все-таки можно, особенно в прочтении английского режиссера), но надо понимать, что и Арнольд это не то чтобы совсем «не Германика», но «Германика с мозгами» (ну, если это кого-то обижает, то пусть будет «пятидесятилетняя Германика»).

Вересковый мир Бронте, где на авансцену выходили не только люди, но и поля, дожди и тяжелые облака, в интерпретации Арнольд сворачивается до взгляда одного из героев романа – Хитклиффа. Камера весь фильм фиксирует не события, а их интерпретацию, их вИдение глазами немногословного ребенка, а позже – юноши, который, впрочем, не стал разговорчивее. Первая часть фильма монтажно решена как воспоминания ребенка: отдельные картинки из жизни, отдельные слова, отдельные события, которые часто показаны через дверную щель или окно во двор, а некоторые и вовсе остаются за закрытыми дверьми. Романтика у Арнольд тоже не способна заполнить все пространство фильма, а потому показывается вырванными из контекста сценами – Кэтрин и Хитклифф валяются в грязи, оба едут на лошади, кровь на спине мальчика. Подобно тому, как мы во время беседы с человеком можем выпасть из диалога засмотревшись, например, на кольцо собеседника, оператор (получивший приз за свою работу на Венецианском фестивале 2011 года) очень часто режет разговор, вылавливая крупный план какого-то предмета, блика на стене или руки, шеи.

Однако при подобной фрагментарности изложения очевидно, что главное для Арнольд здесь – это любовь Кэтрин и Хитклиффа. Для того, кто не читал «Перевал», подобный тезис видимо покажется форменным трюизмом. Но даже в показанной части английского романа (Арнольд выкинула примерно треть Бронте, если не половину) режиссер оставляет мотивы мести и справедливости за кадром. Чернокожий Хитклифф у Арнольд к концу все больше превращается в зверя, для которого лучшая крыша над головой – небо, а лучшая книга – ветер. Любить зверь тоже умеет, но по-своему, по-звериному. А когда любить становится некого, то зверь умирает. Только мы этого не увидим, потому что мы и есть тот самый зверь.

Собачку жалко ! :) Женский роман и женская режиссура говорят сами за себя, а вот тёмная кожа действительно прекрасно сочетается с оттенками синего.

Такой фильм нельзя назвать хорошим или плохим, его нельзя воспринимать как постраничную экранизацию - это впечатление режиссера от книги, сон на тему "Грозового перевала", фантазия. А фантазии и сны надо просто воспринимать как данность, так как в них неьзя ничего изменить.

Крутные планы, нюансы прирды, все это показывает сначала расцвет отношений девочки и "пришельца" (чужого здесь, но только не для нее), а потом их гниение и распад.

Мне понравился фильм, понравились эмоции актеров, которые не выглядели шаблонными и были всегда к месту. Понравилось, что камера динамична, что она движется вместе с героями, что есть эффект присутствия. Понравилась дымка английских гор и пастбищ, а еще беспощадность сельской жизни в провинциальной Англии, которая проявляется во всем, начиная с насилия человека над животными и кончая насилием человека над самим собой.

В фильме мало слов, много картинки, визуальных образов, звуков, крупных планов и дрожащей камеры. Мне кажется, слов могло бы совсем не быть - от этого целостность вряд ли пострадала. Фильм долгий и медитативный, местами тяжелый, однако, сильный и очень красивый. Через некоторое время начинает казаться, что ты воспринимаешь все не со стороны, а глазами главного героя. Не просто видишь все от его лица, как в компьютерной стрелялке, а чувствуешь детали: сначала ветер, дождь, удары, потом в тебя проникают чувства, боль, отчаяние, сжимаешь поручни кресла и хочется вместе с ним биться головой об стену, так как понимаешь, что это единственный способ как-то пережить это все.

Решительно не принял этот фильм, хотя довольно неплохо отношусь к переделкам классики.

Диалогов в фильме мучительно мало: как человек непрочитавший книгу может оценить всю глубину характера Хитклиффа или Кэти я не представляю.

Природы мучительно много: смотреть на дрыгающуюся камеру и постоянную возню на экране приятно в трейлере, приятно 10 минут, но не 2 часа.

Я все ждал момент с Кэти в окне, кажется, это один из самых сильных моментов книги, но так и не дождался.

Не берусь советовать, но этот фильм можно посмотреть дома, чтобы не жалеть потраченных денег/времени или чего-нибудь еще потом.

«Грозовой перевал» Андреа Арнольд - фильм с импрессионистической, безумно красивой фактурой с одной стороны, а с другой – обжигающе натуралистичный, садистский, чувственно-плотский.

Главных героев окружает мир мифологического происхождения, звериных инстинктов. И будучи его порождением, Хитклиф и Кэти любят друг друга ненормальной, животной любовью: связь на уровне предчувствия друг друга, желания сделать больно, урвать кусок жизни, кусок плоти. В фильме не существует разделения категорий жизни, любви и смерти; безмерная жестокость сочетается с чувственной слабостью и невозможность существовать порознь.

Камера оператора порождает иное восприятия реальности у зрителя. Ветер, пустоши, вереск выступают такими же полноправными героями, как Хитклиф и Кэти - Дикая природа, которая приняла возлюбленных в свое лоно. Пустошь словно остров из романа Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб» является плотью, утробой, прародительницей человечества.

Каждый кадр – это фрагмент мысли, чувства, чуть уловимых запахов, взглядов. Глазами Хитклифа мы видим Кэти: ловим каждую эмоцию, мимолетные движения, вдыхаем запахи. Зритель вслед за камерой, каждым кадром все глубже вгрызается в глубинный мир отношений героев. Поэтому фильм вызывает неимоверное чувство сопереживания. При этом очень сложно принять мир, живущий по законам дикой страсти, человеческой жестокости, «животного» единения с природой. Мир как воющий волк, издыхающий, одинокий - в запустении. Хитклиф после смерти Кэти остается один на один этим миром лишь потому, что он сам волк – боец, принимающий все вызовы от судьбы.

«Грозовой перевал» - это фильм о разлуке, о тотальном одиночестве человека в мире, где приют можно найти лишь в Пустошах. На самих героях лежит будто бы роковое, родовое проклятие – невозможность реализовать свою огромную любовь. Буквально электрическое притяжение между Хитклифом и Кэти порождает отталкивание, порожденное цепью предательств по отношению друг к другу. Герои балансируют между человеческим и звериным, инстинктивным, а в итоге – оказываются жертвами людских, законных, общепринятых категорий.

Перед нами новые Ромео и Джульетта – невоссоединённые в жизни, прожившие каждый свою жизнь в воспоминаниях друг о друге – невыносимая легкость бытия…

Если бы National Geographic экранизировало произведение Бронтэ, то получилось бы не хуже.

Скучный, плоский фильм с нелепыми персонажами, прыгающим действием, зато с крупными планами и видами на сельскую Англию. Маловато будет.

если сравнивать фильм с бутербродом, то это бутерброд с очень вкусным маслом,намазанный на полутораметровый батон вкусного хлеба.

Слишком много крупных планов а-ля тарковский. Главный герой слишком похож на молодого Обаму. И живя в таком медвежьем углу не будешь в таком восторге от окружающей природы, как режиссер фильма.

Но фильм хороший.

Роман не читала, и скорее всего не буду. Думаю, что будет отклик зрителей (фанаты сумерок например, там гл. героиня прямо зачитывалась этой книгой), любители английской классики и мелодрам, женщины у которых единственный день в году - это восьмое марта...

Не пойду...

Будут говорить, что это кино для избранных, тонких натур, а на самом деле снова срубят бабки...

Красиво снято, но сюжет искажен в корне. Я бы написал по мотивам и не более... Но за картинку стоит поглядеть.

Самая лучшая экранизация этого романа - фильм 2009 года, снятый с Томом Харди в главной роли в 2-х частях. К сожалению, фильм достаточно плохо раскручен по каким-либо причинам, но он действительно потрясающий, полностью снят в соответствии с сюжетом, акценты расставлены именно в самых важных местах, и я смею утверждать, что фильм намного превзошел саму книгу. Посмотрите лучше его - не пожалеете.

По бескрайней вересковой пустоши Йоркшира скачет лошадь, солнечные лучи просачиваются сквозь гриву зверя, переливаются на волосах Кэти, которая сидит верхом. Сзади нее Хитклифф, едва заметно припадает к волосам девушки, пытаясь уловить их запах. Благодаря съемке крупным планом, зритель в полной мере может ощутить это.

Андреа Арнольд переродила в присущем ей стиле (непрофессиональные актеры, «бегущая» камера) единственный роман Эмили Бронте. Откинув лишние разговоры и музыку, режиссер полностью погружает переживания героев в буйство природы. Природа – составляющая часть их жизни и лучше всех песен смогла передать изменчивое настроение. Завывания ветра и надвигающийся дождь в момент, когда Кэти стоит на пригорке и втаптывает лицом Хитклиффа в землю, будоражат и волнуют. Надо сказать, что операторская работа на грани фантастики. Дрожащие съемки камеры переносят нас к бегущим по туманной пустоши Хитклиффу и Кэти. Можно ощутить, как грязь попадает на обувь, а одежда запутывается в траве. Отсутствие искусственного освещения, туман, жуки, холмы, птицы, солнце сквозь ветки деревьев, туман, трава, много тумана и ветра. Природа у Андреа Арнольд еще один немаловажный персонаж.

Чувствами Хитклиффа и Кэти пронизано все вокруг. От игривых лучей солнца до убийства животных и физических насилий. Вообще тема насилия и жестокости очень ярко выражена, прекрасное граничит с ужасным, любовь на грани ненависти. Съемки крупным планом всей озлобленности поначалу кажутся омерзительными и бесчеловечными, но по ходу начинаешь понимать, что без них не получилось бы целостности картины, не были бы так точно переданы общая атмосфера и состояние героев.

Кажется что только тогда, когда еще детьми герои бегут по бескрайним холмам, пробираясь через толщу тумана, они по настоящему счастливы и свободны. Они и подумать не могли, что в последствие все события вложатся в фразу: «Ты разбил мне сердце. Ты убил меня»

Хитклифф в кинокартине стал чернокожим, что еще больше подчеркивает его унизительное и жалкое положение дел. Хиндли напоминает современного нациста – бритоголовый, безжалостный, нещадно бьющий своего нечистокровного сводного брата. Хитклифф растет с чувством переполняемой его лютой ненавистью. И даже любовь не может преобладать нам ним. В интервью Арнольд говорила о том, что показывала, что может вырасти из детей, с которыми обращаются так же жестоко.

Его любовь больше похожа на одержимость, чем на светлое чувство. Она эгоистичная и запоздалая. Повзрослев, занимается повешеньем собаки, видно за ту, которая покусала Кэти в детстве и изменила привычный ход жизни навсегда.

Андреа Арнольд выдернула куски из текста и перефразировала их так, как сама чувствует. Скорее это даже не экранизация, а авторское мнение и понимание романа о любви, ненависти и одержимости. Она акцентирует внимание не столько на любви между чуткой ко всему прекрасному Кэти и диким Хитклиффом, сколько над тем, что она может породить. Убитый горем сводный брат вешает собаку, вероятно, из-за той, что когда-то в детстве покусала его возлюбленную, изменив тем самым, их жизни полностью.

Первая и единственная песня фолк-рок группы Mumford & Sons в конце фильма прекрасным образом вписывается в мир Арнольд. And bury me beside you,

I have no hope in solitude. Бегущие строки титров, звуки акустической гитары, шум дождя дают возможность прокрутить в голове слезы, крики, улыбки, злость, радость, необратимость героев, взгрустнуть о трагичной межклассовой любви. Взгрустнуть и отпустить туманную английскую пустошь, пропитанную страданиями.

Почему ты предала свое собственное сердце, Кэти?

Хуже фильма я не видела. Скучно, нудно и серо. Музыка отвратительная, актеры тоже. Никому не советую.

Рекомендую этот фильм поклонникам романа Эмили Бронте. Вы уж точно знаете, какие эмоции вас ждут. Если кто-то хочет романтики и позитива смотреть этот фильм противопоказано. История о бесконечном эгоизме и любви-зависимости в тяжелые болезненные времена хэппи эндом не заканчивается. Фильм – злая медитация, с ощущением безысходности. Есть над чем подумать.

Манера съемки – от первого лица (почти всё глазами Хитклифа), дергающаяся камера, внимание к деталям. Минимум диалогов.Природа - тоже главный герой. Вместо музыки – ветер и тишина. И всё-таки я не жалею, что сходила. Вересковые пустоши прекрасны.

Чернее тучи

Чего ожидаешь, отправляясь смотреть экранизацию одного из самых что ни на есть классических произведений английской литературы? На ум сразу приходит, уж простите за банальность, размеренное, благородное, если не чопорное повествование в духе телеканала «Би-би-си». Но режиссер Андреа Арнольд пошла другим путем, максимально осовременив готический роман Эмили Бронте, единственной крупной прозе, принадлежащей перу, пожалуй, самой несчастной из троицы пишущих сестер.

Нет, приличествующих подобной картине пейзажных зарисовок и нешуточных, шекспировских страстей – хоть отбавляй. Зима, как и положено, сменяет лето, за доктором, хоть и безуспешно, но исправно посылают. Все приметы эпохи и быта на месте. Да и костюмы с интерьерами воспроизведены с похвальной дотошностью. Однако герои, обитающие в этих интерьерах (а еще больше под мрачным английским небом) – им, кажется, было бы куда уютней не в эпоху короля Георга III, а в предыдущем фильме Арнольд «Аквариум» – он, грубо говоря, о трудных подростках наших дней.

Так, подросшая Кэти (Кая Скоделарио) обладает совсем уж модельной внешностью, а образ ее возлюбленного Хитклиффа решен так и вообще кардинально. В литературном первоисточнике кусачий приемыш в семье Эрншо был цыганского роду-племени, и прежде его довелось сыграть и Тимати Далтону, и Рэйфу Файнсу, и не так давно – Тому Харди. Арнольд же, так и не найдя достойного претендента среди молодых людей хотя бы азиатского происхождения, остановила выбор на чернокожем дебютанте Джеймсе Хаусоне. И таковым кастингом привнесла в свое произведение – и без того перенасыщенное конфликтами и любовными треугольниками – еще и проблему расизма.

Так же смело Арнольд – не без помощи своего верного оператора Робби Райана («Перевал» – уже третья совместная их полнометражка) – обходится и с картинкой, предлагая нам вместо гладкого, выхолощенного, прочного, пусть и не слишком богатого на радости, мира английских провинциалов чуть ли не репортаж с места событий. В фильме закадровая музыка отсутствует как прием, а Райан то и дело бежит за спиной раздираемого страстями Хитклиффа, и даже когда никто никуда не бежит, камера ходит ходуном так, словно того и гляди наступит конец света. Последнее, впрочем, не далеко от правды, поскольку речь в фильме в первую очередь о локальном апокалипсисе сводных брата и сестры.

Их любовь, в отсутствие какой-либо альтернативы, так же неизбежна, сколь и – как скоро станет ясно – обречена. С юных лет Хитклифф (чью тяжелую судьбину режиссер безраздельно помещает в центр сюжета) и Кэти познают друг друга (никаких скабрезностей!) и науку страсти нежной, глядя вместе с нами, по велению расхожего английского эвфемизма, на птичек, букашек и прочих бабочек. И, казалось бы, даже темнокожесть найденыша не может помешать счастью. Но все портит набожный отец – сначала он отдает предпочтение Хитклиффу, чем не может не озлобить родного сына с внешностью и поведением футбольного хулигана, а потом берет и умирает (опять поздно послали за доктором!), и защищать арапчонка больше некому. А тут еще, как назло, рядом селится богатое семейство с куда более подходящим женихом для юной Кэти… Словом, клубок закручивается такой, что его уже не распутать, только разрубить. А с необузданным нравом главного героя счастливой развязки и вовсе ждать не приходится.

К сожалению, при всем вышеозначенном обилии грозовых туч над родовым поместьем и, как следствие, возможностей к наблюдению не только над живой природой, но и над живыми людьми, об эволюции характеров в «Перевале» образца 2012 года можно говорить лишь с натяжкой. Ну вот был с самого начала озлоблен Хитклифф на весь мир – и без причины, и с оными – таким он и остался спустя годы.

Столь прямолинейная интерпретация может показаться довольно скудной. И это даже несмотря на богатство, если не сказать избыток, красок в изображении той самой природы, которая, как в лучших произведениях романтизма, неустанно отражает внутренний мир (читай, хаос) героев. За это, надо полагать, Райана и наградили в Венеции как лучшего оператора. Кстати, те же дары природы служат поводом, что немудрено, и для немалого количества метафор. Чего только стоит кролик со свернутой шеей!

Только вот Арнольд зачем-то не ленится все чересчур разжевывать, проводить параллели между повзрослевшими влюбленными и ими же, когда они были детьми. Стоит произойти на экране размолвке или, наоборот, слиянию в порыве, режиссер тут же заботливо подставляет соответствующий эпизод из детства. Вдруг мы не поняли, откуда что берется, или – чего доброго – пропустили важную сцену, сладко задремав двадцать минут назад. Ведь так и тянет прикорнуть, когда в кадре так мало разумных поступков и так много деревьев. И тут даже ни элементы некрофилии, ни удары лбом о стену не помогут.

Не так давно я читала "Грозовой перевал" Эмили Бронте - книга потрясающая. В основе сюжета отношения приемыша Хитклифа и его "сводной" сестры Кэтрин. Начиналось все с дружбы, но со временем их отношения усложнились и привели их обоих к сумасшедшим необдуманным поступкам, которые изменили их жизнь. Я с нетерпением жду просмотра этого фильма, надеюсь актеры смогут достойно передать все переживания главных героев.