Выставка Кино и книга

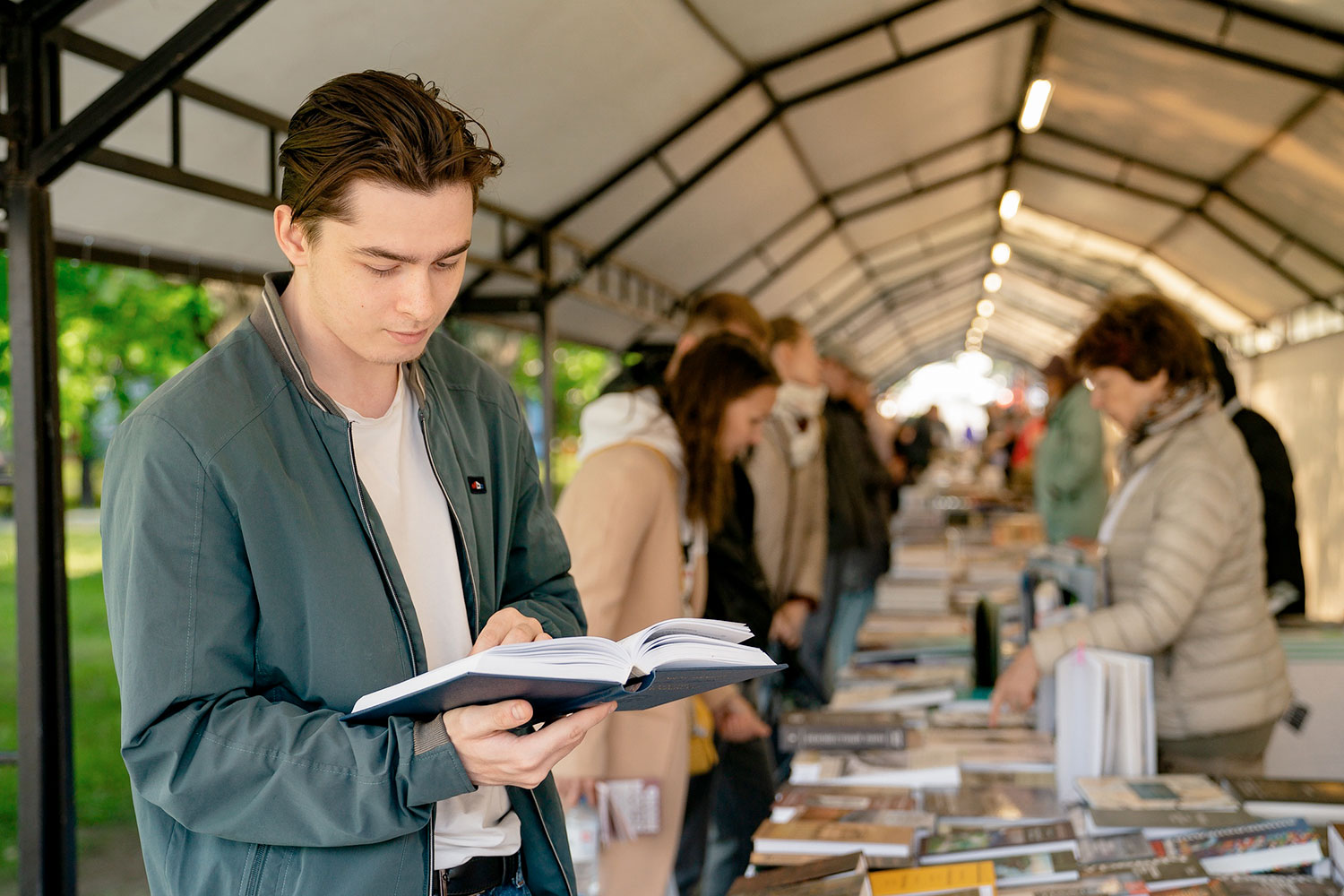

| Фотография |

Как вам выставка?

Рецензия Афиши

Кино и книга, кино или книга — в этом сравнении и даже противопоставлении есть вроде бы интрига, и непредубежденный зритель как будто чувствует за собой право на удовольствие от пусть даже умозрительного состязания: кто кого заборет, слон или кит. Но если представить зрителя другого — не то чтобы предубежденного, а просто хотя бы чуть информированного, — тот должен вспомнить, что куратор Михаил Карасик — знаток авторской книги русского авангарда, а также книжный коллекционер и сам автор многочисленных «книг художника». А значит, говоря коротко, в этом состязании, пусть и умозрительном, заинтересованное лицо. С симпатиями понятно на какой стороне.

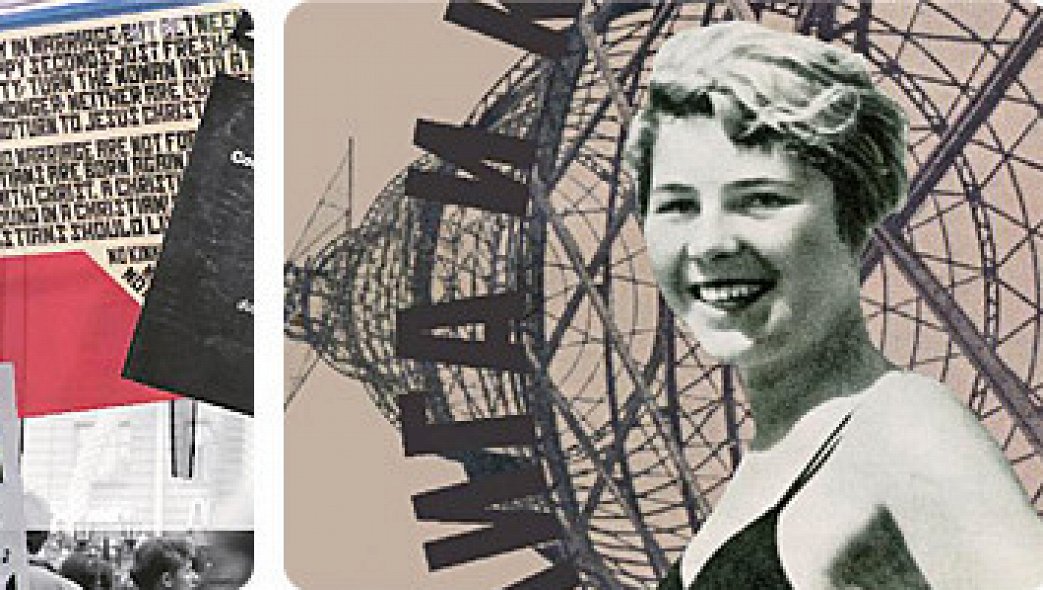

В чистом виде кино на выставке появляется дважды. Во-первых, на спецпоказах, где демонстрируют разные образцы советской пропагандистской киноклассики вроде «Шестой части мира» Дзиги Вертова. И что любопытно: эти спецпоказы организованы и, можно даже сказать, навязаны самим музеем; Карасик говорит, что и без них прекрасно бы обошелся. Второй раз кино присутствует как часть присовокупленной к «Кино и книге» выставки Гуннара Калдевая в Малом выставочном зале музея: Калдевай — один из самых успешных авторов artist’s book, поставивший производство «книг художника» почти на поток (во всяком случае на него работает несколько печатных мастерских, предприятие по производству особой какой-то бумаги и т.д.). На выставке среди прочего будет его книга, сделанная по сценарию Владимира Маяковского «Закованная фильмой» — в свое время по этому сценарию был снят фильм с участием Лили Брик и самого Маяковского. И вот чуть ли не единственный, несколько подпорченный экземпляр достался Калдеваю. Он перепечатал отдельные кадры в маленькую книжицу, добавил к ним тексты Брик и Катаняна и оформил все в аккуратную коробку, где кроме книжки с кадрами лежит и доставшаяся художнику кинопленка в железном футляре. То есть кино это посмотреть нельзя, можно посмотреть только на него. Но в виде пленки оно все же имеется.

На этом все. Больше «кина не будет». Кино превращается в фантом, в светящийся дым, в повод поговорить о… все-таки о книге. Популярную цитату про важнейшее из искусств, напоминает Карасик, почти никогда не воспроизводят полностью; очень кстати будет вспомнить, что на самом деле начинается ленинская сентенция посылкой «пока народ безграмотен». То есть важнейшим искусством кино (и там еще цирк) является, но это пока читать не умеют. А как научатся, понадобится вернуться к книге. Выставка так и начинается, с продукта вот такого переходного периода — еще не книга, но уже и не одни только картинки: подборки журналов «СССР на стройке», альбомы «СССР строит социализм», «Рабоче-Крестьянская Красная Армия», «Социалистическая индустрия» — все, что и служило альтернативой кинодокументалистике. Потому что кинотеатры ведь тоже не по щелчку пальцев возникали, их строить надо было, а недостаток пропаганды в это время как-то компенсировать — и компенсировали журналами и альбомами, рассылали по библиотекам, показывали на международных выставках вместо хроники, благо показывать было не стыдно: Трошин, Лисицкий, Степанова, Родченко — гарантированное качество.

Журналы, альбомы, изданные иллюстрированные киносценарии 30-х — это первая, так сказать, археологическая часть проекта. Вторая часть — современная. Со времен «конструкторов книги», Лисицкого и Родченко, книга как визуальный объект сильно деградировала, сохранив всего несколько автономных жанров — как, например, комикс, успешно конкурирующий с телевизором в Японии и США. У нас комиксами занимается мало кто. Вот, например, художник и график Михаил Городецкий. Городецкий представляет два своих комикса, один из которых, сделанный в соавторстве с Марией Касьяненко, показан в двух версиях — печатной и анимированной. Анимация — тоже ведь один из возможных жанров, если речь идет об оцифрованных страницах книг, сменяющих друг друга на экране. Что это, кино или книга? Может, и кино, но только в самом примитивном своем значении «движущихся картинок». Таким анимированием занимался и Карасик, вместе с Ириной Карповой экранизировавший два фотоальбома Лисицкого — «Супрематический сказ про два квадрата в шести постройках» и «Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» — плюс собственный альбом литографий «Дворец Советов», тот самый, что год назад показывали в галерее Anna Nova. И, наконец, классическая «книга художника». Ну или не вполне классическая, поскольку половину своих авторов Карасик нашел среди фотографов. Фоторепортаж Игоря Лебедева или концептуальная серия Андрея Чежина — это ведь тоже вопрос, книга или фотография, тут зависит, как подать. Лебедевский «Биг Мак», отснятый в 1996 году на открытии первого в Петербурге «Макдоналдса» и сейчас упакованный в соответствующую коробку, — уже не просто репортаж. Чежинские «Трансформации взгляда» легко представить в качестве книги; но только представить, поскольку это все же не книга — и участие «Трансформаций» в выставке обеспечено одним лишь кураторским волюнтаризмом. Точно как и в случае с фотографической серией Владимира Козина «Лучше увидеть, чем услышать», где лидер «Новых тупых» в более-менее шутовском обличье иллюстрирует разные более-менее сомнительные истины вроде «Лучше нет, чем да» или «Лучше Шилов, чем Глазунов». Иллюстрации к тезису «Лучше книга, чем кино» нет, но и так понятно, что лучше.