Выставка Поколение Z

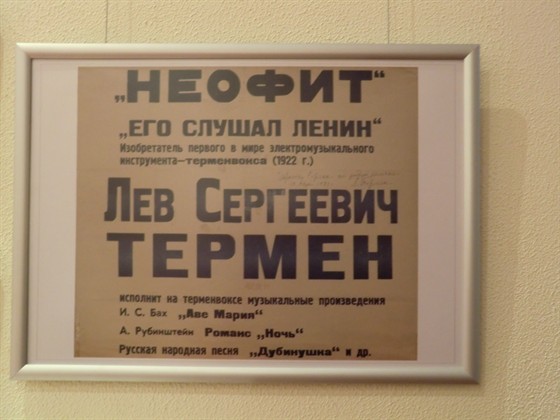

Вообще-то, термин «поколение Z» существует, им обозначают поколение родившихся в 1990-е, детей «поколения Х». Но в случае с проектом директора «Термен-центра» Андрея Смирнова энергичная молния Z — просто эффектный символ постреволюционной эпохи; такая же молния украшала, например, родченковскую обложку «Итого» С.Третьякова или его знаменитую картину «Линия» 1920 года; и весь проект посвящен русскому авангарду 1920–1930-х, а именно — научно-музыкальной его составляющей. Терменвокс и синтезатор АНС, документация удивительных проектов Арсения Авраамова (вроде «Гудковой симфонии»), бесчисленные таблицы и выкладки и другие свидетельства попыток скрестить звук, электричество и изобретения индустриальной эпохи. По субботам проходят лекции-экскурсии, а время от времени концерты на каком-нибудь протосинтезаторе, что крайне полезно, так как в иное время выставка про музыкальный авангард адресована почти исключительно глазу, а не слуху.

| Фотография, Инсталляция, Новые медиа |

Как вам выставка?

Рецензия Афиши

«В 1932 году парторг тов. Штрянин из колхоза «Гигант» деревни Бессоновка решил построить 23-струнную электрогитару», — зощенковская интонация пусть не собьет зрителя с панталыку. Тов. Штрянин, при всей заочной комичности, окажется еще каким практичным и серьезным человеком: свою гитару, забежим вперед, он таки построит — попутно разобрав для этого дела рояль — и даже даст концерт, о котором, правда, мы никогда ничего не узнаем, кроме того что концерт все же был. И в целом, несмотря на всю, казалось бы, завиральность иных предприятий или изобретений, предвосхитивших, как выясняется на выставке московского «Термен-центра», половину современной электроники, — русский звуковой авангард 1920-х предстает вполне реальным проектом. Иногда так просто пугающе реальным. «Гудковую симфонию» эксцентричного Арсения Авраамова сейчас, конечно, остается только воображать — как это оно было, когда «Гудковая симфония» в 1922 году в Баку была исполнена в первый и последний раз: «Моторы гидропланов, гудки заводов, фабрик, кораблей и паровозов составляли один гигантский оркестр, две артиллерийских батареи заменяли группу ударных, пулеметы заменяли малые барабаны, а крупная артиллерия — большие. Дирижер становился на специальную вышку, видимую отовсюду, управляя действием с помощью цветных флагов и пистолетных выстрелов». (Несмотря на определенный успех, автор, как автору и полагается, оставался первым исполнением недоволен. И предлагал повторить все это в Москве — ради чистоты эксперимента, желательно ночью: чтобы слушателей не отвлекал посторонний дневной шум.) А что? Нормальная для 1922 года постановка вопроса. Что было авангардного в подобных экспериментах, так это даже не способы звукоизвлечения — все эти «графические звуки», «орнаментальные звуки», «бумажные звуки», «вариофоны», «вибраэкспонаторы», «терпситоны», «ритмиконы», «мелографы» и «автопианографы», — но сама мысль: пока хоть одна эта стихия остается неосвоенной и непокоренной, о тотальном преобразовании жизни нечего и говорить. Новые истины новому человеку необходимо вливать еще и через уши; через уши даже предпочтительнее. В конце концов, визуальность что? От визуальности можно попросту отвернуться — что куда как труднее сделать с постоянным звуковым фоном. Что все это так и не зазвучало в свое время, возможно, было благом для большинства потенциальных слушателей; что не звучит и теперь — это, конечно, уже странновато: вся из наглядных пособий, выставка про слух, как это ни авангардно покажется, адресована преимущественно глазу.